文房四宝10 ◆◇◆HOMEにもどる

紙(1)

*************************************************************************************

紙の製造の始まりは、はっきりしていません。ただ中国の『後漢書』(こかんじょ)蔡倫伝(さいりんでん)には、製紙技術を考えて皇帝に献上したことが記載されています。このことから、蔡倫が製紙法を発明したことになりました。『後漢書』蔡倫伝に書かれた内容はおおよそ次ぎの内容です。

「……古来より書籍は、おおく竹簡(ちくかん)を編むことによって行なわれた。絹布(けんぷ)を用いたものについては紙と呼んでいた。しかし絹布は貴重であるし、編まれた竹簡は重くかさばり、扱いにくいものであった。そこで蔡倫は考えた。樹のかわ・麻くず・ぼろ布・魚網をもちいて紙をつくったのである。元興(げんこう)元年(105)、皇帝に奏上した。皇帝はその才能を誉めたたえ、以後、蔡倫の製紙法を採用することになった。世の中の人々は蔡侯(さいこう)の紙と呼んだ。」(『後漢書』巻一〇八)

たいへん残念ですが、蔡侯の紙の実物は存在しません。近年、中国では長足の経済発展による開発が盛んです。いずれ近い将来の発掘調査により蔡侯の紙が、私たちの目前に現れるかもしれません。

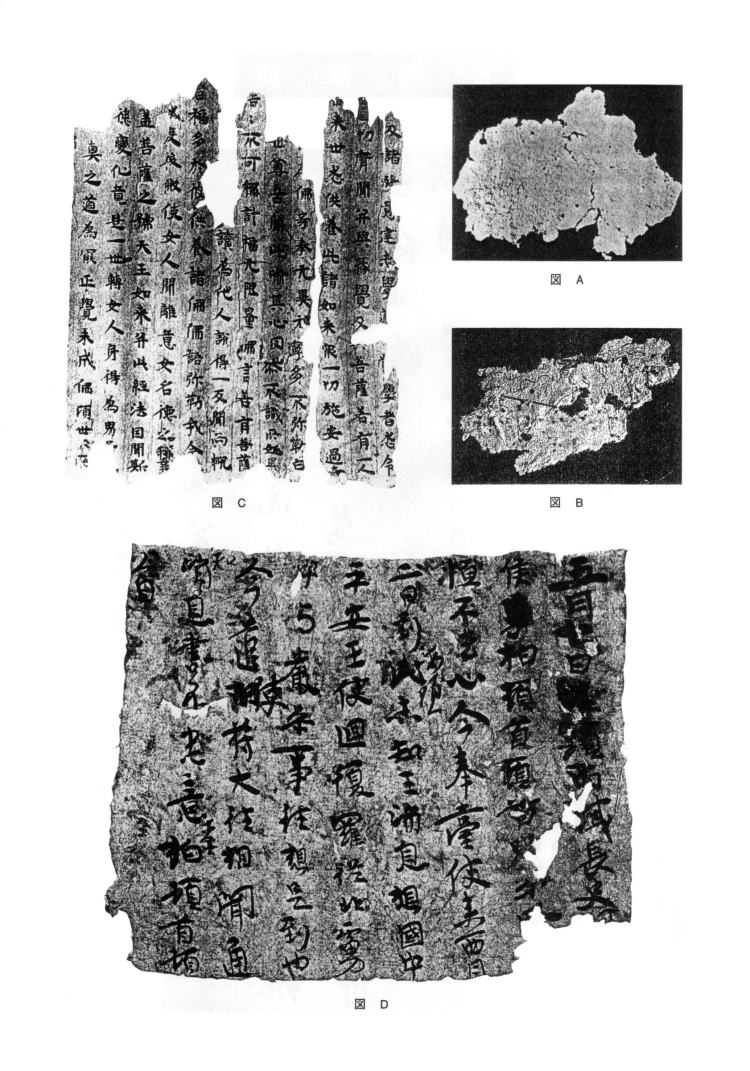

さて、蔡倫は後漢に活躍した人ですが、これより以前の紙が発見されています。一九三三年に新彊省(しんきょうしょう)ロプノールから前漢宣帝期(ぜんかん・せんていき 前74〜前49)のものが、また一九五七年に陝西省西安(せんせいしょうせいあん)から前漢武帝期(ぶてい 前141〜前87)のもの(図A)が発見されました。いずれも麻を加工して造られたものです。これによって、製紙法を発明したとされていた蔡倫は、製紙法に改良を加えた人ということになりました。

ところが確かに最古の紙は発見されたのですが、この紙には何も書かれていないのです。ですから本当に書写のためのものであったのかははっきりしません。じつはこのことを裏付けるかのように、漢字の最古の解説書である『説文解字(せつもんかいじ)』には「紙」を解説して「絮(じょ)の一セン(竹カンムリ+沾/『大漢和辞典』26126)なり。」としています。「絮」とは絹のくずであり、「一セン」とは薄く伸ばしたもののことで、「絹のくずを薄く伸ばしたもの。」という意味になます。「説文解字』の「墨」の解説には「書する墨なり。」として、はっきりと書写のためのものであることが書かれているのに対して、「紙」は書写に使うとは書かれていません。『説文解字』を書いた許慎(きょしん)は、蔡倫よりやや早い時期に活躍した人で、ほぼ同時期といって良いでしょう。どうもこう考えてくると一世紀の頃には、紙と呼ばれるものは存在しても書写に使うことは一般的でなかったように想像されます。

文字が書いてなく、絵図だったためにあまり話題にはならなかったようですが、一九八六年に甘粛省天水(かんしゅくしょうてんすい)から絵図の一部と思われる前漢初期の残紙(図B)が発見されました。しっかりと細い線で描かれており、あきらかに毛筆によるものと思われます。この残紙は、前述の武帝期のものよりさらに百年をさかのぼると報告されています。詳しい研究成果が公表される時がまちどうしいようです。

文字が書いてあって、書写年代のはっきりしている最古の紙は元康(げんこう)六年(296)のもので『諸仏要集経(しよぶつようしゅうきょう)』の残巻(図C)です。また書道の方では大変有名な『李柏文書(りはくぶんじょ)』(図D)も太元(たいげん)五年(328)に推定されるもので、紙をもちいた数少ない書写例の代表的なものです。『李柏文書』は、一九〇九年西本願寺の大谷探検隊員の橘瑞超(たちばなずいちょう)が新彊省ロブノールの楼蘭(ろうらん)から発見し我国に将来したもので、現在は龍谷(りゅうこく)大学図書館の所蔵になっています。研究により、書写時期のほぼ明らかな手紙として最古の遺例であることもわかりました。

さて、お気づきの方もいることと思いますが、文章中に登場してくる地名に共通性があります。それは新彊省・陳西省・甘粛省がいずれも黄河(こうが)北西部であり、いわゆるシルクロード(絹の道)の地域です。ゴビ砂漠を中心とする砂漠気侯であることが、水分による木や紙の腐敗を防ぎ、化石化した木簡・残紙は永遠の生命を得て、今世紀初頭以来の大量発見につながりました。

初出/『拓美』363号(平成8年2月)

再出/『菅城』605号(平成9年2月)

Web版/平成18年3月再編・加筆