文房四宝2 ◆◇◆HOMEにもどる

筆(2)

********************************************************************************************

今回は、蒙恬(もうてん)は筆をつくったか、という話。

「筆」は音(ヒツ)、訓(ふで)。(ヒツ)は昔の中国語の発音です。(ふで)は「ふみて」から変化したものと言われています。「文箱(ふばこ)」は手紙を入れておく箱のことですが、「文」は手紙のことです。もうお分りですね、「ふみて」は手紙を書くための手(道具)のことです。ふるく日本では「筆」とは特に手紙を書くことを目的とした道具であったようです。

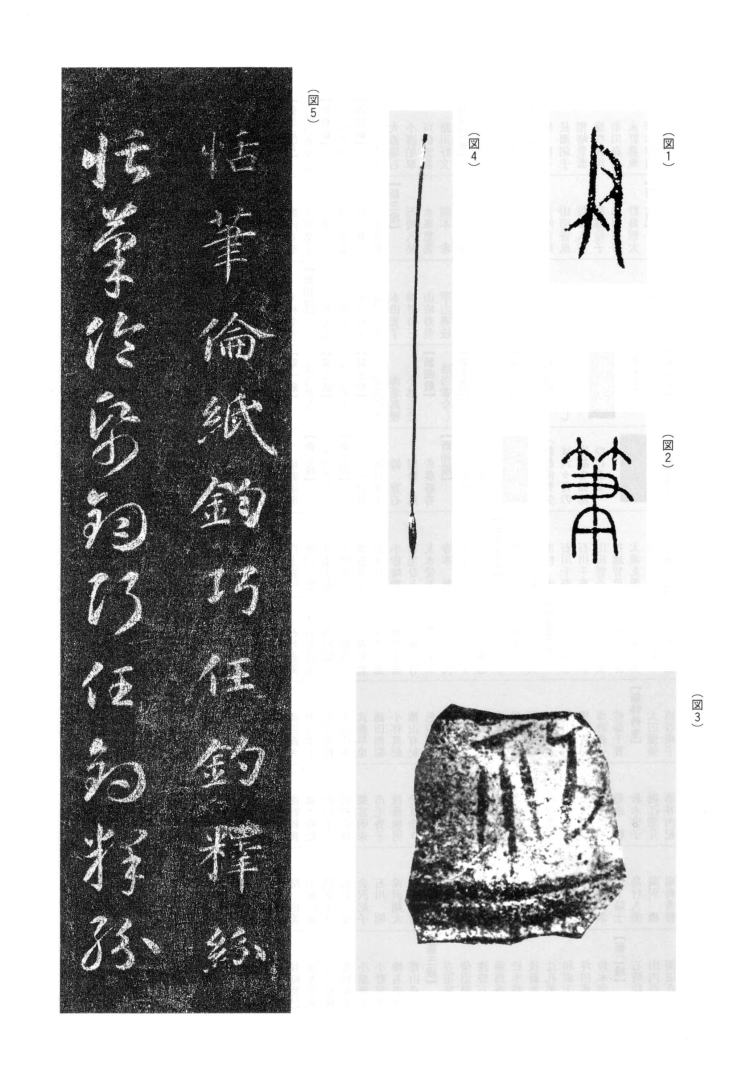

「筆」の文字の最初の形は、甲骨文に見ることができます。甲骨文は、中国の歴史の殷(いん)という時代の前十四世紀から前十二世紀ころの文字資料です。現在見ることのできる最初の文字の姿です。甲骨文の「筆」は、筆を持つ手のようす(図1)を形どっています。「竹かんむり」がついたのは、秦(しん)(前三世紀のころ)の時になってからです。秦の始皇帝は、それまで各地で使われていた文字を前ニニ一年に統一したといわれています。この時の文字を小蒙(しょうてん)といいます。確かに「筆」の小蒙(図2)には「竹かんむり」がついているのがわかります。

伝承によると、筆は蒙恬(前三世紀ころの人)がつくったとされています。これは、張華(ちょうか)(232―300)の「博物誌(はくぶつし)』や崔豹(さいひょう 生卒不詳)の『古今注(ここんちゅう)』という書物の記載によるもののようです。張華・崔豹ともに三世紀から四世紀ころの人です。ただ、この「蒙恬製筆」は、はやくから疑問視されていましたが、漢字の手習いの入門書とされた『千字文』には「恬筆倫紙(てんひつりんし)」(図5)の句があって、「蒙恬の筆、蔡倫(さいりん)の紙」として広く人々の口に膾炙(かいしや)していました。しかしながら、今世紀になって、墨書による「祀(し)」の字が残っている殷の時代の陶片(図3)が発掘されました。この筆跡は明らかに筆によるものと考えられます。また「長沙筆(ちょうさひつ)」(前五〜前三世紀ころに推定、図4)という筆そのものが発見されて、今日では数々の出土資料から、蒙恬は本当に「お話」のなかの人になってしまいました。

ただ『古今注』には「蒙恬は、鹿の毛を中心に、まわりに羊の毛をまいた。従来の兎の毛の筆とは違う。」という内容が書かれてあり、このことから蒙恬は筆を改良して非常に功績があったようです。

*蒙恬、秦の始皇帝に仕えた名将。胸奴(きょうど)を征圧し、万里の長城を築いた。のち趙高(ちょうこう)らに謀られて自殺した。

*『博物誌』全十巻の事物を記したもの。張華の著書というが、伝本は後人が各種の本から張華の遺文を集めて、他説を付加したもの。

*『古今注』全三巻。内容は、輿服(よふく)・都邑(とゆう)・音楽・鳥獣・魚虫・草木・雑注・問答釈義の八篇。

初出/『菅城』566号(平成5年11月)

再出/『拓美』355号(平成7年6月)

Web版/平成18年2月再編・加筆