文房四宝4 ◆◇◆HOMEにもどる

墨(1)

********************************************************************************************

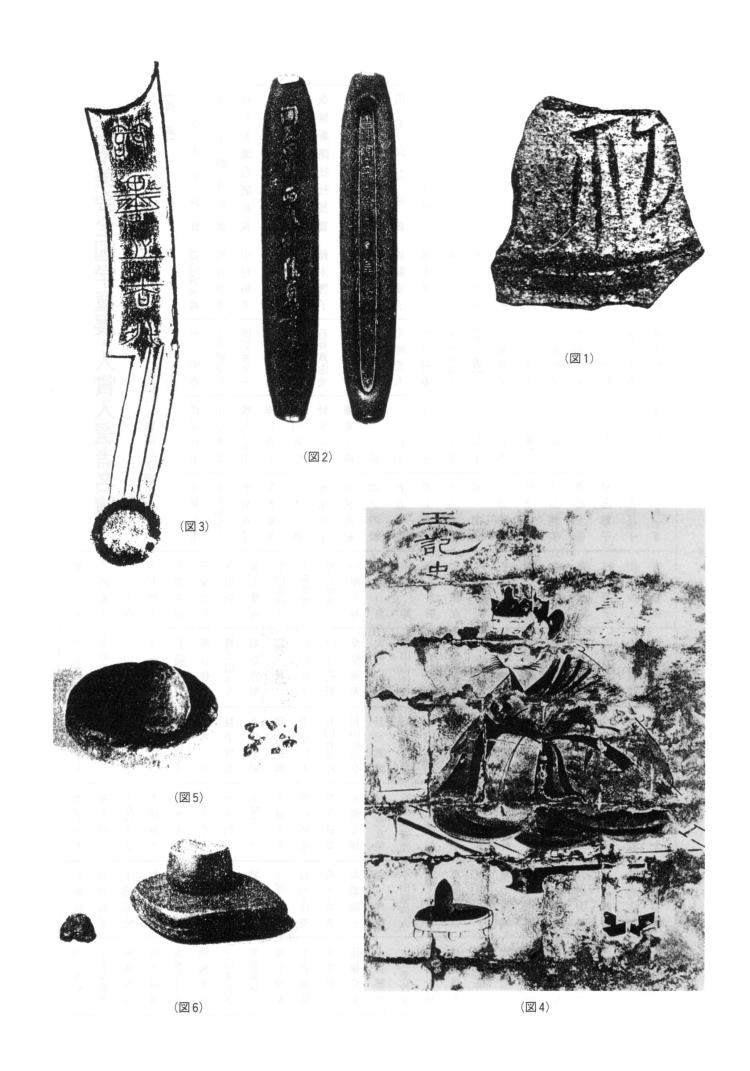

墨の起源は、はっきりしていません。殷(いん)の遺跡から「祀(し)」の字が書かれた陶片(図1)が発見されましたが、これが最初の墨書きであると言われています。これは紀元前一四世紀から紀元前一一世紀ころのものです。次に古いものは、戦国(せんごく)期の「楚帛書(そはくしょ)」や「楚簡(そかん)」です。これは紀元前四、五世紀ころのものです。これ以後はたくさんの竹簡(ちくかん)、木簡(もくかん)が発見され、しだいに紙に書かれるようになりました。

「墨」という字は、甲骨文(こうこつぶん)や金文(きんぶん)にはあらわれず、戦国期の「刀(とう)」とよばれる青銅貨幣に見られるもの(図3)が始まりとされています。『説文解字』には「書くための墨である。」として説明して、書写のための用材であることが書かれています。『説文解字』を書いた許慎(きょしん)は一世紀のころに活躍した人です。

墨の遺品のもっとも古いものは、わが国の正倉院に宝蔵されている「華烟飛龍鳳(かえんひりゅうほう)、皇極貞家墨(こうきょくていかぼく)」と銘されている墨(図2)で、裏に開元四年丙辰秋作貞□□□□(かいげんしねんへいしんしゅうさくてい)」の一三字を朱筆しているものです。□は判読できない文字です。開元四年は、唐(とう)の玄宗皇帝(げんそうこうてい)の年号で、七一六年にあたります。このことから中国からの将来品と考えられています。開元四年墨は、長さ三〇センチ、幅五センチ、厚さニセンチほどの大型の墨です。開元四年は、日本から遣唐船(けんとうせん)の渡航があった年にあたり玄宗皇帝への献上品に対する答礼の品物と考えられています。

さて、近年中国では各地の開発にともないたくさんの遺跡が発掘調査されていますが、一九五四年に河北省望都県(かほくしょうぼうとけん)の望都(ぼうと)漢墓(かんぼ)の壁画に書かれた書記官の姿(図4)が発見されました。このなかの左下に硯がえがかれていました。これを裏づけるように一九七三年に湖北省江陵県(こほくしょうこうりょうけん)の鳳凰山漢墓(ほうおうざんかんぼ)(図5)から、一九七五年に湖北省雲夢県(こほくしょううんぼうけん)の睡虎地秦墓(すいこちしんぼ)(図6)から、ほんものの墨と硯が発見されました。壁画の様子は出土した硯のすがたと一致し、当時の書写の様子がわかるようになりました。図のなかの板状のものが、硯にあたるものです。のっているのは磨石(ませき)で、いまの硯にはないものです。そしてとなりにある丸いつぶ状のものが墨です。いまの墨とは似ても似つかないものです。これをどう使ったかははっきりしませんが、推測するとつぶ状の墨をすりつぶして粉にして使うのではないかと思われます。ここまでは理解が早いのですが、これを液状にしないと筆では使えません。ある説では、漆(うるし)を混ぜて使う。ある説では、水を加えるなどと言われています。漆を使うことは古来より言われていることですが、「漆(しつ)」はさきほどの『説文解字』の説明では「漆」の字のことであるとして、「木の汁である。もちいるに物に漆(うるし)ぬることである。」としています。どうも書写につかうとは書いてありません。水を使うことは考えられますが、残念ながら水とすすとは混じり合うことはありません。たとえ混じりあっても必ず分離してしまします。また、すすだけで書いても書写対象に定着することはなく、こすればとれてしまいます。現在の墨がその形をしているのは、じつは膠(にかわ)のためです。膠は墨をとりかこみ、膠自身が水と結合して液体の墨ができあがります。また膠は乾燥することで固定し、書写対象に定着することになります。さきほどの壁画には水差糺のようなものが右下に描かれていますが、水が入っていると説明するものもありますが、どうでしょうか。皆さんはどう考えますか。

初出/『菅城』582号(平成7年3月)

再出/『拓美』355号(平成7年8月)

Web版/平成18年2月再編・加筆