文房四宝5 ◆◇◆HOMEにもどる

墨(2)

********************************************************************************************

墨を科学するという話。じつは科学研究における研究対象として墨の研究だけは成立しないと言われています。というのも分析研究をするうえで、同一の状況で墨液を造り出すことがたいへん困難なためなのです。具体的には、たとえば湿度のこと。湿度は一日の中で変化しますし、墨も書かれる紙もその湿度の影響を受けます。このことが製造過程でも同一条件というわけにはいかないですし、また墨を磨るときも同じことが言えます。科学研究は、研究内容がだれでもが納得できるものでなくてはなりません。たまたまこんな結果になったでは駄目で、かならず「追試(ついし)」という検証が行われます。これは同じ条件であれば誰でもが同じ結果になることで、はじめてその研究成果が公式に認められることになるわけです。ところが製造過程や実験過程における同一条件という大原則が、墨についてはまったくといっていいほど困難そのものです。こうしたことが科学研究における研究対象として墨の研究だけは成立しないといわれている理由です。

さて、これに挑戦した研究者が宮坂和雄氏(共立女子大学教授・工学博士)です。研究の紹介のまえに、墨の基礎知識についてお話しします。墨は炭素(煤 すす)と膠(にかわ)と香料で構成されています。煤は自分自分で固まることはできませんし無臭です。これを固めて墨の形をつくっているのが膠です。香料はまぜられて、墨を磨るとよい香りがするのはこのためです。今度は、炭素は水とまじり合うことはできません。ではどうして液状の墨ができるかといえば、炭素が膠にとりかこまれ、膠は水と結合することができるためです。そして炭素だけでは紙に定着することができません。紙に書いても形は残りますが、吹けば飛んでなくなってしまいます。では、どうして紙に書いて定着できるかといえば膠が乾くことによって墨が固定されます。完全に乾いた墨は水をかけてもにじむことはありませんが、ぬれているときは墨が固定されないために、にじんでしまうのはこのためです。このように墨がじつにうまくできているのが、お分かりになることと思います。最近はリサイクルがさかんに言われていますが、墨で書いた紙は再生されません。それは紙から墨を分解することが現代の科学技術をもってしてもできないためです。それだけ墨で書いた文字は永遠の命を持つことになります。練習した書道半紙は焼却するしかありません。ですから大事に大切にして練習したいものです。

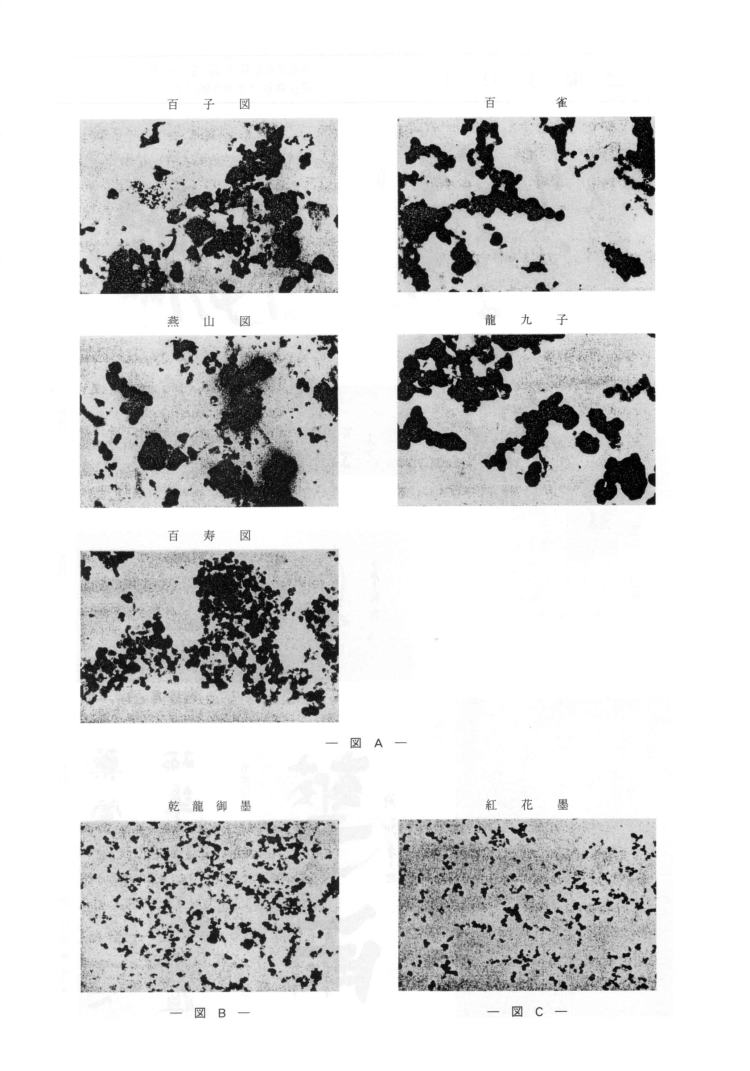

宮坂和雄氏の研究のほんの一端をご紹介します。図版は電子顕微鏡にて二万八千倍に拡大撮影したものです。図Aは中国製(明・みん 時代)、図Bは中国製(清・しん 時代)、図Cは日本製(現代)のものです。蛙の卵のように、またぶどうの房のようになっているのが液状の墨の姿です。中心の黒いのが炭素で、まわりに丸くとりまいているのが膠です。白いところは水です。宮坂氏の分析によれば、図Aは中国製(明時 代)、明墨(みんほく)といわれるもので『百子図』(ひゃくしず)『百雀』(ひゃくじやく)『燕山図』(えんざんず)(以上、程君房・ていくんぼう 製)『龍九子』(りゅうきゅうし)『百寿図』(ひゃくじゅず)(以上、方于魯・ほううろ 製)が使われていますが、複数の炭素が使われ粒子が大きいことが特徴とされます。複数の炭素とは、二種類以上の原料から採取された煤であることがわかります。図Bは中国製(清時代)『乾隆御墨』(けんりゅうぎょほく)が使われていますが、一種類の炭素が使われ粒子が小さいことが特徴とされます。一種類の原料から採取された煤であることがわかります。図Cは日本製(現代)『紅花墨・こうかぼく』(古梅園・こばいえん 製)が使われていますが、一種類の炭素が使われ粒子が小さいことが特徴とされます。

*研究文献『青墨の研究』(共立女子大学紀要 第七輯の二)宮坂和雄著(共立女子大学 1961)

初出/『菅城』587号(平成7年8月)

再出/『拓美』358号(平成7年9月)

Web版/平成18年2月再編・加筆