文房四宝8 ◆◇◆HOMEにもどる

硯(2)

*************************************************************************************

硯の王様と言われる端渓硯(たんけいけん)や歙州硯(きゅうじゅうけん)は、自然石を加工したものです。学問的には、石は岩石と呼ばれます。岩石は、できあがる過程により火成岩(かせいがん)・堆積岩(たいせきがん)・変成岩(へんせいがん)におおきく三つに分けられます。端渓硯は凝灰岩(ぎょうかいがん)ですので、堆積岩に含まれるものです。凝灰岩は、火山灰(かざんばい)・火山砂(かざんさ)・火山礫(かざんれき)などの火山からの噴出物が、水中や地上につもり集積・凝結してできたものです。石質はもろく、加工しやすいのが特長です。飲州硯は粘板岩(ねんばんがん)です。やはり堆積岩に含まれるものです。粘土が固く凝結してできたものです。薄く剥離しやすい特徴があります。

端渓硯は、中国の広東省高要県(かんとんしょう・こうようけん)の東南三〇キロにある斧柯山(ふかざん、または爛柯山・らんかざん)から産出される石材を加工したものです。石色は、赤いろの濃い馬肝色(ばかんしょく)、紫いろの濃い猪肝色(ちょかんしょく)があり、赤紫の色をしたものが大部分です。高要県はふるく端州(たんしゅう)と呼ばれたことから、端渓硯のほかに端州硯(たんしゅうけん)・端硯(たんけん)とも呼ばれています。高要県は、中国料理の代表の一つである広東料理のメッカ広州の地より南に一〇〇キロほどの所にあたります。

歙州硯は、江西省婺源県(こうせいしょう・ぶげんけん)と安徽省歙県(あんきしょう・きゅうけん)にまたがる龍尾山(りゅうびざん)・羅紋山(らもんざん)から産出される石材を加工したものです。石色は、龍尾山のものは蒼黒です。また爪の先で叩くと金属音のような響きがあります。羅紋山のものは羅紋(うす絹のあや模様)があります。このほか歙州硯には、金・銀に輝く小粒が散っていて金星(きんせい)・銀星(ぎんせい)と呼ばれるものがあるのも特徴です。龍尾山・羅紋山のあたりはふるく歙州と呼ばれたことから、歙州硯のほかに歙硯(きゅうけん)とも呼ばれています。歙州は、中国陶器の代表的生産地である景徳鎮(けいとくちん)の地より北東に六〇キロほどの所にあたります。

澄泥硯は、自然石ではなく人造と説明されています。これは蘇易簡(そいかん)の『文房四譜』のなかに黄河の泥を精製した焼きものを加工して造る様子を述べたところがあり、これに従う説が多いようです。しかし現在ひろく書道用品で比較的安価に売られている澄泥硯と呼ばれるものは、自然石を加工したものであることが判明しています。

端渓硯・歙州硯・澄泥硯に桃河緑石硯(とうがりょくせきけん)を加えて硯の四天王などと呼ばれています。桃河緑石硯はふるくから珍重されていましたが、不明なところが多く伝説的名品といってよいでしょう。

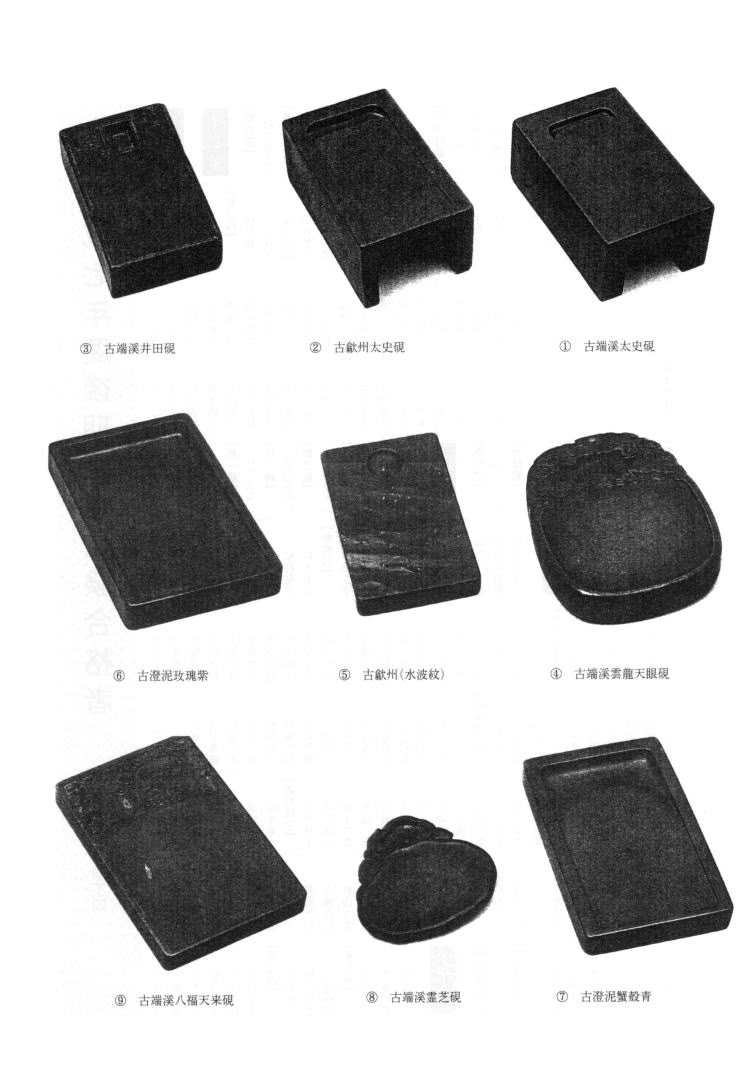

では、最近の即売会から実際に手に取ることのできる硯をみてみましょう。古端渓・古歙州・古澄泥は、最近のものではなく古いものであるという程度の意味です。

太史硯(たいしけん)は、太史(官吏のこと)の使う硯が本来の意味でした。厚みのある長方形の実用的な姿のものが多いようです。図①・図②

井田硯(せいでんけん)は、海(墨を貯めるところ)の部分が「井」に造られているところから呼ばれました。海に貯まる墨が、井戸の水のように枯れないでいることを暗示しています。図③

雲龍天眼硯(うんりゅうてんがんけん)は、雲と龍の模様を彫刻しています。雲と龍は、雨を降らせることを意味するもので、海に貯まる墨が潤っていることを暗示しています。天眼は硯の上部にあることから「天」をつけました。「眼(がん)」は、端渓硯に特徴的にあらわれる瞳のように見える部分で、化石とされています。この眼は珍重されましたが、あまりに珍重されすぎたため偽眼(ぎがん)といって本来眼のない石に、ほかから眼だけを移し嵌めこんだ硯が造られました。このことから有眼のものを敬遠する風潮もあらわれました。図④

玫瑰紫(ばいかいし)・蟹殻青(かいかくせい)は、澄泥硯の色の特色を示したものです。玫瑰紫は紫色、蟹殻青は青黒色また灰青色です。玫瑰とは赤いろの美しい石のことであり、蟹殻は蟹こうらのことです。図⑥・図⑦

霊芝硯(れいしけん)は、海の部分が霊芝の姿をしたものです。霊芝は、まんねんだけ・ひじりだけといわれるもので、めでたいものとされます。これを乾したものは床飾りとされました。図⑧

八福天来硯(はちふくてんらいけん)は、八つの福が雲の間からやってくる様子を彫刻したものです。中国では蝙蝠(こうもり)は福をよぶ象徴とされました。ここでは八つの蝙蝠が彫られています。図⑨

初出/『拓美』361号(平成7年12月)

再出/『菅城』600号(平成8年9月)

Web版/平成18年3月再編・加筆