中国書道文化史(1) ◆◇◆HOMEにもどる

書の源流

第1章 甲骨文

*************************************************************************************

第1節 甲骨文の発見

甲骨文は、現在見ることのできる最も古い文字資料である。甲骨のことは『尚書』洪範篇・『周礼』春官篇に記載されて存在は知られていたが、実際の甲骨文そのものの発見は一〇〇年ほど前のことである。光緒二五年(1899)北京の薬屋で、王懿栄(1845〜1900)が薬として売られていた龍骨という骨(じつは象牙質の化石)の表面に、文字が刻まれているのを発見したのに始まるとされる。

第2節 甲骨文研究の始まり

王懿栄によって発見された甲骨文は、王懿栄の部下であった劉鶚(1857〜1909)によって『鉄雲蔵亀』六巻(1903)として刊行された。甲骨文は亀甲獣骨に刻まれた文字の略であり、『鉄雲蔵亀』もここから命名されたものである。『鉄雲蔵亀』が刊行されると、孫詒讓が『契文挙例』(1904)を、羅振玉が『殷墟貞卜文字考』(1910)を発表した。このほか明義士、王国維、容庚、郭沫若、放法斂などが研究をすすめ、我国でも林泰輔が『亀甲獣骨文字』(1921)を発表した。

第3節 甲骨文と殷王朝

甲骨文は、殷の都がおかれた殷墟(河南省安陽県小屯村)から発見された。殷王朝は前一七世紀から前一一世紀の中国最古の王朝とされる。初代の湯王から最後の三一代めの帝辛にいたる約六〇〇年であるが二〇番目の殷王である盤庚以前については王朝の系図以外にあまり詳しいことはわかっていない。文献の記述によると、殷王朝の始祖は契であり、初代の湯王は夏王朝を滅ぼして殷王朝を築いたこと。この契から湯王までのあいだに八度都を遷し、湯王から盤庚までに五度都を遷し、盤庚のときに殷墟に都して最後の帝辛のときまでに続いたことなどである。

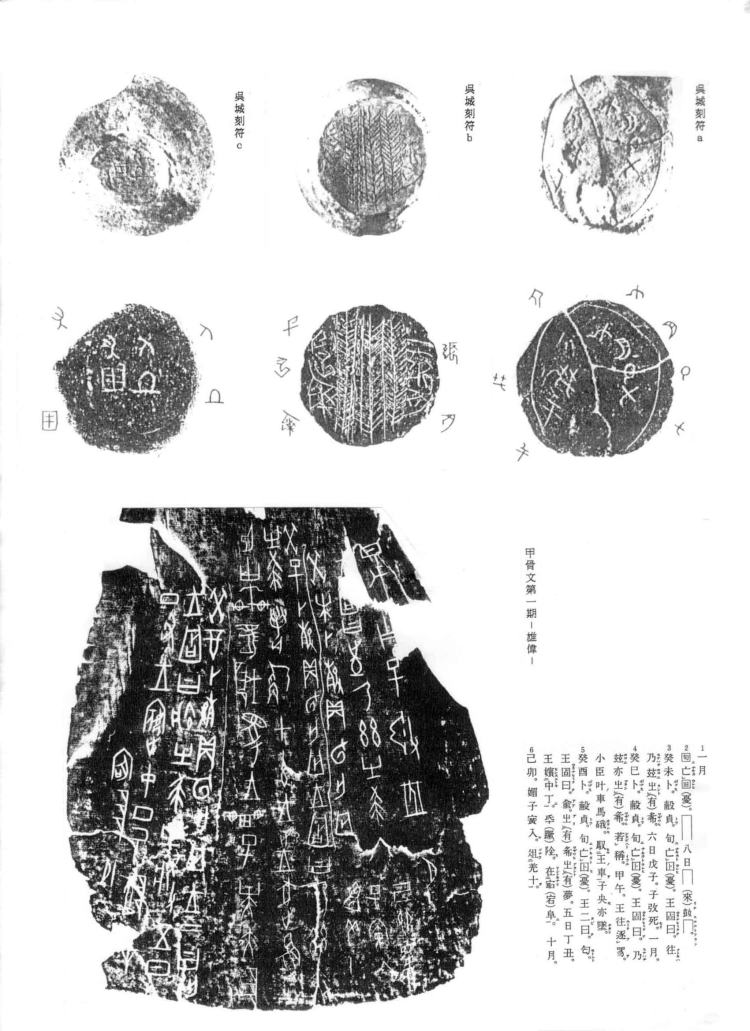

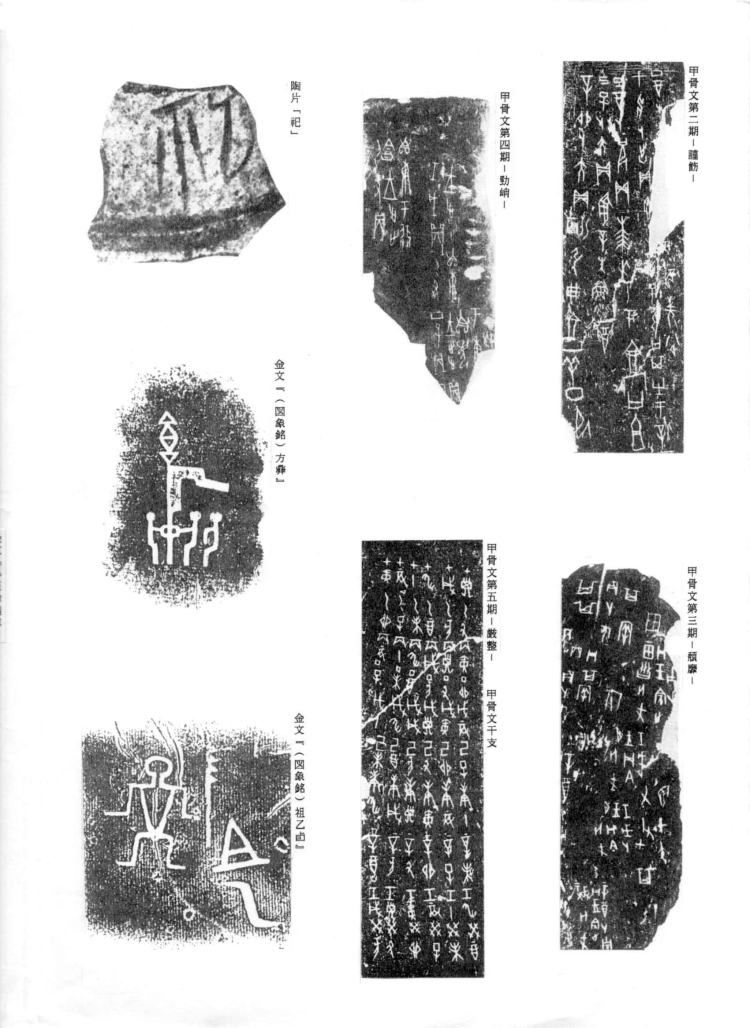

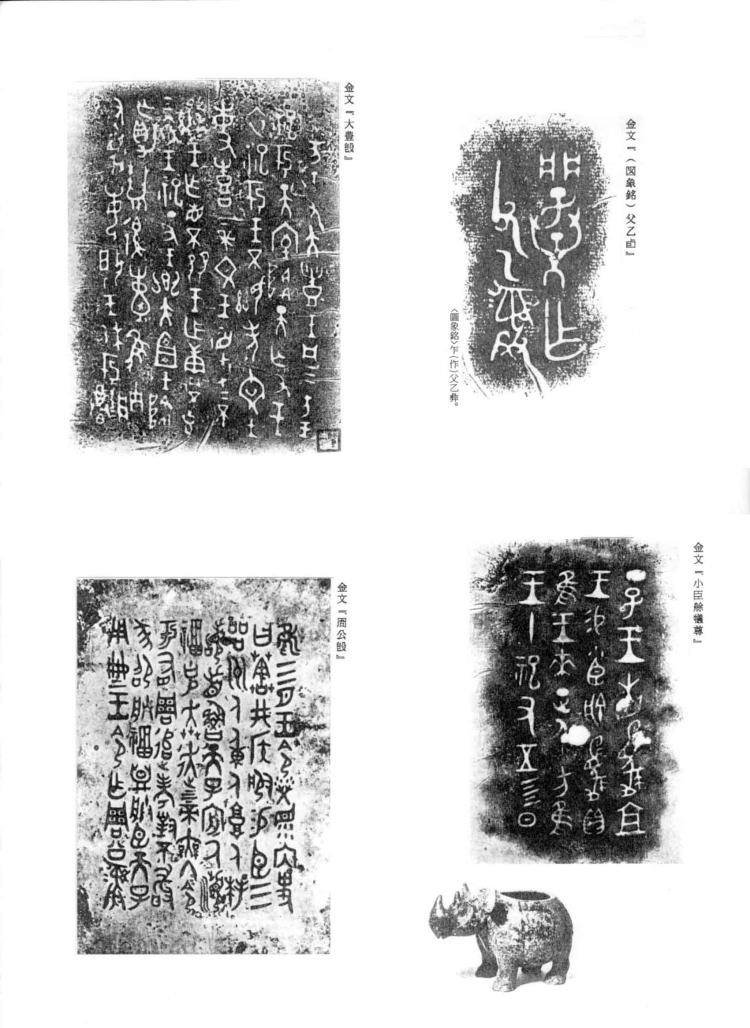

第4節 董作賓の『甲骨文断代研究例』と『中国文字起源』

董作賓(1895〜1963)は『大亀四版考釈』(1931)『甲骨文断代研究例』(1933)を発表し、甲骨文の出土状況、甲骨に刻まれた文章のなかの人名を研究した。この人名によって五期の分類を試み論証した。五期は、殷王の世代ごとに分けられ、第一期は盤庚より三代あとの二三代目の武丁まで、第二期は祖庚から祖甲まで、第三期は廩辛から庚丁まで、第四期は武乙から文丁まで、第五期は帝乙から帝辛までとした。また一期から五期までの文字の書風の変化をとらえて、第一期を―雄偉―(つよくて堂々としている)、第二期を―謹飭―(つつしみ深い)、第三期を―頽靡―(くずれて衰えている)、第四期を―勁峭―(つよくて険しい)、第五期を―厳整―(つつしみ調っている)とした。甲骨文という原初的と思われる文字にたいして書風の推移を考えたことは画期的な研究であり、今日においても広く認められるところである。

また董氏は『中国文字起源』において、甲骨文が発見された河南省安陽県小屯村の地域を、盤庚が遷都した―殷墟―と呼ばれていた土地であることを解明した。この論文によって殷墟から出土した甲骨文が、盤庚から帝辛にいたる約三〇〇年間(前1400頃〜前1100頃)の文字資料であることが明らかになった。

第5節 殷王朝の実像

甲骨文の内容は、おもに占いを中心とする。占いの行為は―卜占―とよばれ、占いの文章は―卜辞―とよばれる。占いは、未来を予見する行為であり、今では恋占いや運勢占いなどとしてその名残をのこしているが、殷王朝の卜占は国家の未来を天に問うものであって、その行為は厳粛かつ神聖なものである。殷王朝の王は、天帝である神の声を聞く現人神である。このように殷王朝は、神を祭ることと国を治めることが一致している、いわゆる祭政一致の国家であった。また出土資料はこれを裏付けている。それは殷王の死にあたっては、殉葬として奴隷一〇〇〇人以上の首をはねた王墓の発掘や、卜占のために神にいけにえとして捧げた卜辞のある甲骨文が一三五〇片を数え、発見されている卜辞に刻まれた犠牲となった奴隷の数は、一万三〇五二人に達すると計算されている。(貝塚茂樹「王族卜辞の年代決定」 『中国古代再発見』日本放送協会出版 所収)このような奴隷制にもとづく国家の姿が、我々の思考を遥かに超えた殷王朝の実像である。

参考1 刻符―甲骨文以前―

*************************************************************************************

第1節 甲骨文以前の文字

現在見ることのできるもっとも古い文字資料が甲骨文であることは、ひろく一般に知られるところである。では甲骨文より以前の文字はないのかと言うと、多くの研究者が当然に甲骨文のもととなった姿の文字が必ずあるはずであるという期待とは裏腹に、今日の科学的な考古学による数多くの発掘をもってしても依然として発見されていない。

しかし、遺蹟の発掘作業そのものはすでに前九〇〇〇年までさかのぼる万年千人洞遺蹟を発掘し、この遺蹟につづくものも続々と発掘研究され、また甲骨文が発見された殷墟小屯遺蹟のまえの段階の遺蹟である鄭州二里岡遺蹟や偃師二里頭遺蹟が発掘され、確実に発掘作業は進められている。それにもかかわらず甲骨文のもととなった姿の文字は見出されないのである。偃師二里頭遺蹟は殷初期の遺蹟、鄭州二里岡遺蹟は殷中期の遺蹟、小屯遺蹟は殷後期の遺蹟とされるものである。偃師二里頭遺蹟からは宮殿建築や青銅器が発掘され、鄭州二里岡遺蹟からは広大な城壁が発掘されている。

第2節 鄭州二里岡遺蹟

中国では古くから都市を守るために周囲に壁をめぐらしたが鄭州二里岡遺蹟の城壁の場合、東側と南側の城壁の長さ一七〇〇メ―トル、西側の城壁の長さ一八七〇メ―トル、北側の城壁の長さ一六九〇メ―トル、全長七キロ。また高さはもっとも高いところで九メ―トル。厚さは、基礎のところのもっとも厚いところで三六メ―トルあった。

この城壁は石や煉瓦などを使用せず土を突き固めたものではあるが、研究者による試算では、鄭州二里岡遺蹟の城壁を築くのに、使用した土の量は八七万立方メ―トル、採土に三〇〇〇人、採土の運搬に三〇〇〇人、突き固めに三五〇〇人、これを毎日使役したとして二九〇〇日かかることになり八年間の年月を必要とするとしている。このような一大造営が行なえる文化を持つ遺蹟であり、甲骨文が大量に出土した小屯遺蹟の前の段階の遺蹟にもかかわらず甲骨文より以前の文字は発掘されなかった。しかし、このことを除いては大量の土器・青銅器・石器・骨器・貝殻製具・玉器の生産工具が発掘され、城壁の外の地域からは土器・青銅器・骨器のそれぞれの専門の製造工房の遺蹟が発掘されていることは、明らかに高度に発達した都市国家を形成していたことが裏付けられるのである。

第3節 刻符

さて、このように甲骨文のもととなった姿の文字は発掘されていない訳だが、符号とも図形ともいえるような線をもつ陶土器・青銅器・骨が多数発掘されている。はじめ研究者によってはこれを甲骨文のもととなった姿の文字として解釈しようとしたが、現在の段階では符号または図形とされている―刻符―は、直接には甲骨文には結びつかないと考えられている。

第4節 大汶口刻符と呉城刻符

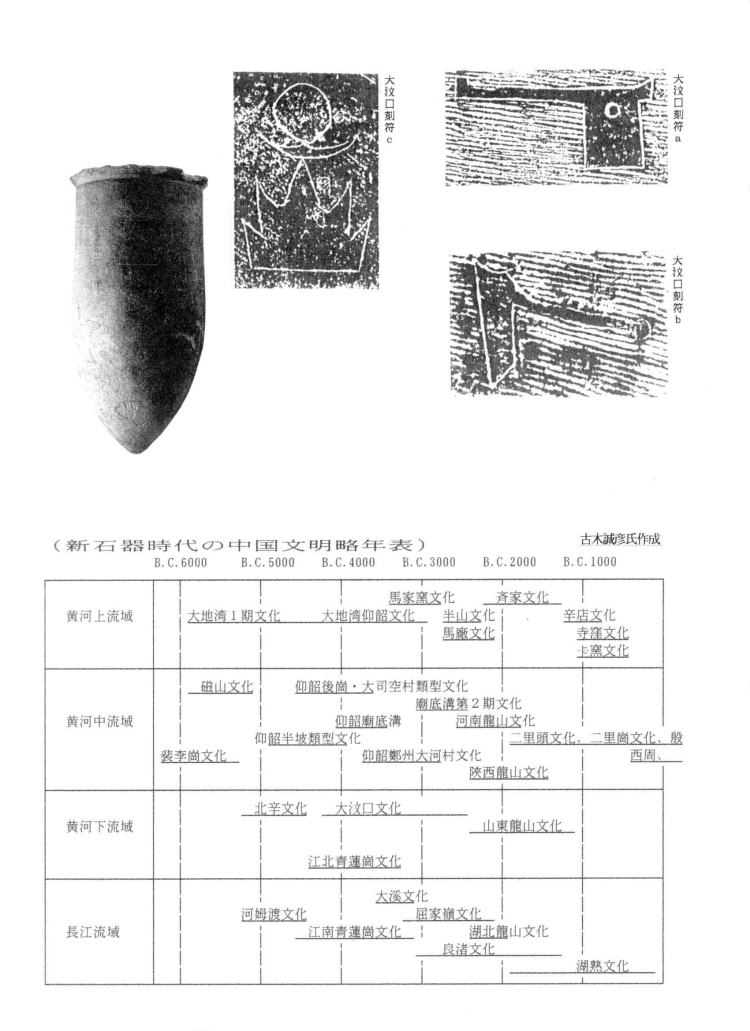

大汶口刻符は、一九五九年に山東省の大汶河一帯から発掘された。年代は前四〇〇〇年から前二〇〇〇年に推定される文化期である。大汶口文化期は早中晩の三期に分けられるが、図は晩期のもので前二五〇〇年ごろに推定される。aは「戉(鉞)」、bは「斤(鍬の一種)」をかたどったものとされる。cは「旦」と「山」の合体したもの、また「日」「火」「山」の合体したものとする説が出されている。いずれも図形というほどのもので、すぐに文字に結びつくとは考えがたい。

呉城刻符は、一九七四年に江西省清江県の呉城村から発掘された。年代は前述の鄭州二里岡文化期にあたるもので殷中期に相当する前一五〇〇年に推定される。aは文字不明の七字、bは文字不明の五字、cは文字不明の四字をかたどったものとされる。これは従来の刻符とは異なり文章化されたものと考えられているが、意味するところは不明である。

初出/『中国書道文化史』(平成9年4月)

Web版/平成18年5月再編・加筆