中国書道文化史(2) ◆◇◆HOMEにもどる

第3章 金文

*************************************************************************************

第1節 金文とうもの

金文は、青銅器や鉄器に鋳込まれた文字または文章をさす。金文の金とはゴ―ルドではなく金属器の文字という意味で、これらの青銅器が鐘や鼎であったことから鐘鼎文ともよばれている。

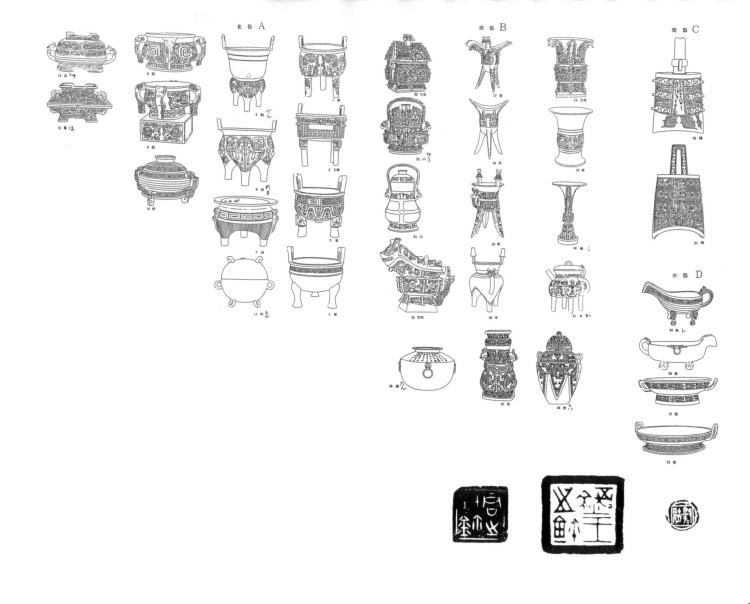

第2節 青銅器の形態

殷代・周代に造られた青銅器は、その形態にしたがって食器・酒器・水器・楽器におおきく分けられる。ここでの食器・酒器・水器・楽器は、いずれも祭器として用いられたもので、日常の生活用品ではない。食器は、さらに器形により鼎・鬲・敦などと呼ばれ、酒器は、尊・爵・彝など、水器は盤など、楽器は鐘などと呼ばれ細分される。これによって実際に器形が判明しなくても、青銅器の名称によってその用途や器形を推測することが可能である。

第3節 金文の研究書

甲骨文が二〇世紀のはじめに発見されて研究されたのに対して、金文ははやくから著録があった。金文と石刻をあわせて―金石―と呼ぶが、これを題名に『金石録』(趙明誠 1647)などがあり、ほかに―吉金―や―鐘鼎彝器款識―などとも呼んで、『陶斎吉金録』(端方 1908)や『積古斎鐘鼎彝器款識』(阮元 1804)などの多数の専門書がある。最近では『金文総集』全一〇冊(台湾 藝文印書館 1983)や『殷周金文集成』全一五冊(中国 中華書局 1984)が総合的な研究書であるが、参考までに国内ですぐに入手できる金文の資料としては中国書法選『甲骨文・金文』(二玄社 1990)が挙げられる。中国書法選『甲骨文・金文』には殷代のもの三八器、周代のもの五七器、合計九五器を載せている。秦代と漢代の金文については『秦漢金文録』(容庚 1931)がある。

第4章 殷金文

*************************************************************************************

第1節 殷金文

十干十二支は単に干支とも呼ばれる。十干は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸のことで、十二支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥のこと。中国独特の年数のあらわしかたで甲子からはじまり癸亥でおわり、六一年めでもとの甲子にもどり、はじめの暦にかえってくるので還暦とよばれる。今では年を数えるこの干支は、ふるく殷代までさかのぼることが甲骨文の発見でわかったが、この甲骨文の中に干支全部を記録したものがある。この甲骨文の干支のやり方は、現在の干支と同じであるが書写方法が一部異なっていた。甲骨文では「![]() 」に書かれたものが「子」であり、「子」は「巳」にあたる。ただし殷周代には干支は年ではなく日を数えるためのものである。年号のあらわし方は「王十祀有五」のように王の―十祀―とあらわし一〇年を単位に端数は―有五―としてつけくわえ、王の一五年をあらわしている。『小臣艅犠尊』のように文章の始めに日付を書き、製器の記事をつづけ、最後に年数を入れるのは殷代以来の古い形式のものである。

」に書かれたものが「子」であり、「子」は「巳」にあたる。ただし殷周代には干支は年ではなく日を数えるためのものである。年号のあらわし方は「王十祀有五」のように王の―十祀―とあらわし一〇年を単位に端数は―有五―としてつけくわえ、王の一五年をあらわしている。『小臣艅犠尊』のように文章の始めに日付を書き、製器の記事をつづけ、最後に年数を入れるのは殷代以来の古い形式のものである。

青銅器は年数を記入するものがあるが、王の何年とするだけで、王名を記入していない。このため、製器の記事・青銅器の形態・一緒に出土した遺品などからその青銅器の制作年代を判定することになる。『小臣艅犠尊』は殷代末期のものとされ、貝塚茂樹氏は殷の最後の紂王の一五年としている。なお貝塚氏はこの一五年が西暦何年にあたるかは、殷周時代の暦譜が不明であることから判断を下していない。

第5章 西周金文と列国金文

*************************************************************************************

第1節 西周金文と列国金文

周王朝は陝西省に都したが、ここから東征して殷墟を都とした殷王朝を征服した。周王朝は、宗廟のある鎬京(陝西省西安付近)を―宗周―と呼んでいる。いつもは鎬京に住居していたが、洛陽(河南省)を―成周―と呼んで政治的首都として、時々諸侯を召集して大会議を開いていた約三〇〇年間(前1100頃~前770)を西周と呼んでいる。西周金文の銘文中には宗周・成周の都市名が見つけられることから簡単に判断することが可能である。

周王朝は、のちに宗周であるところの鎬京の地を奪われて、洛陽の地成周に移って以後、秦による統一(前221)までの約五〇〇年を東周と呼んでいる。列国金文は、周王朝の中央集権が破綻し、諸侯が各地に群雄割拠したために、金文も諸侯の国が独自に造ったものである。

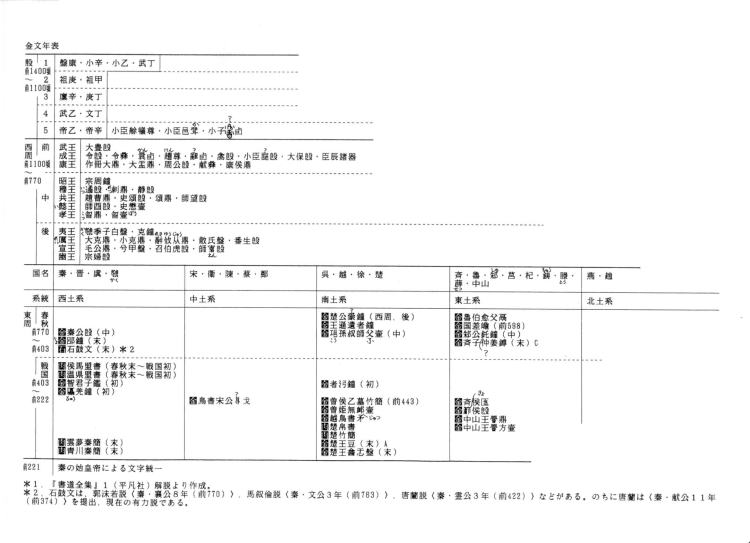

第2節 西周金文の時代区分

西周金文については中国の学者である郭沫若が『両周金文辞大系』を著わして、青銅器の編年化(年代の区分)を試みた。編年化するための方法としては、銘文に表れる青銅器の制作者名と官職(宰相・史官)などをもとにして群に分類し、これを綜合したものである。この結果、おおむね西周金文は前期・中期・後期の三大群に別けられた。

第3節 西周金文前期

西周金文前期は、武王・成王・康王の三代があたる。周王朝は、殷墟の第一期にあたる武丁のときの甲骨文に、周侯として朝貢したことが書かれている。このことから周は、殷との文化交流が行なわれてから殷王朝を征服するまでの期間が約三〇〇年間に渉ることになる。この間に殷の文化は相当に周に伝えられたと想像される。西周金文最古の『大豊キ〔皀ヘン+殳〕』の字形は、殷末期の金文・甲骨文の書風を踏襲している。西周金文前期の代表と目されるものは『周公キ〔皀ヘン+殳〕』である。『周公キ〔皀ヘン+殳〕』は、線が右肩上がりの傾斜を持ち動的であり、字間が緊密でしかも文字同士がパズルを組み合わせるかのように組合い一体感を盛り上げている。また「王」「天」に特徴的に見られる肥筆は文字の初期的段階を残している。

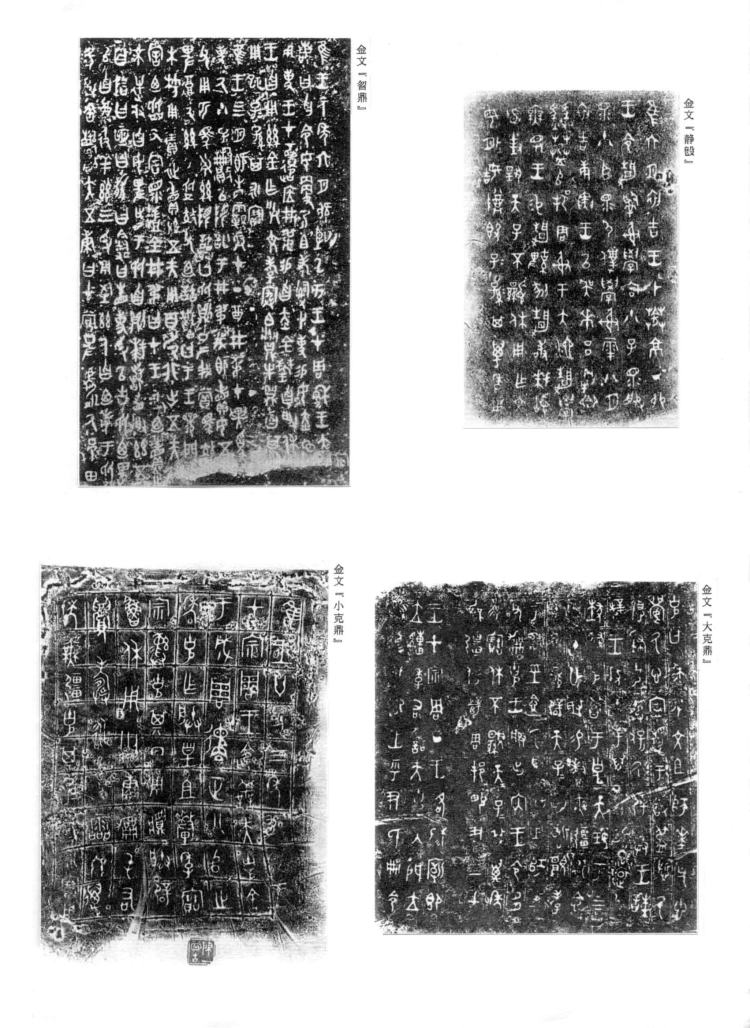

第4節 西周金文中期

西周金文中期は、昭王・穆王・共王・懿王・孝王の五代があたる。穆王期の『静キ〔皀ヘン+殳〕』に見られるように、線が曲線から直線的になり静的である。字間はます目に入れたように等間隔に置かれ独立していることにより、散漫な様子である。肥筆はわずかに見られる程度になる。

第5節 西周金文後期

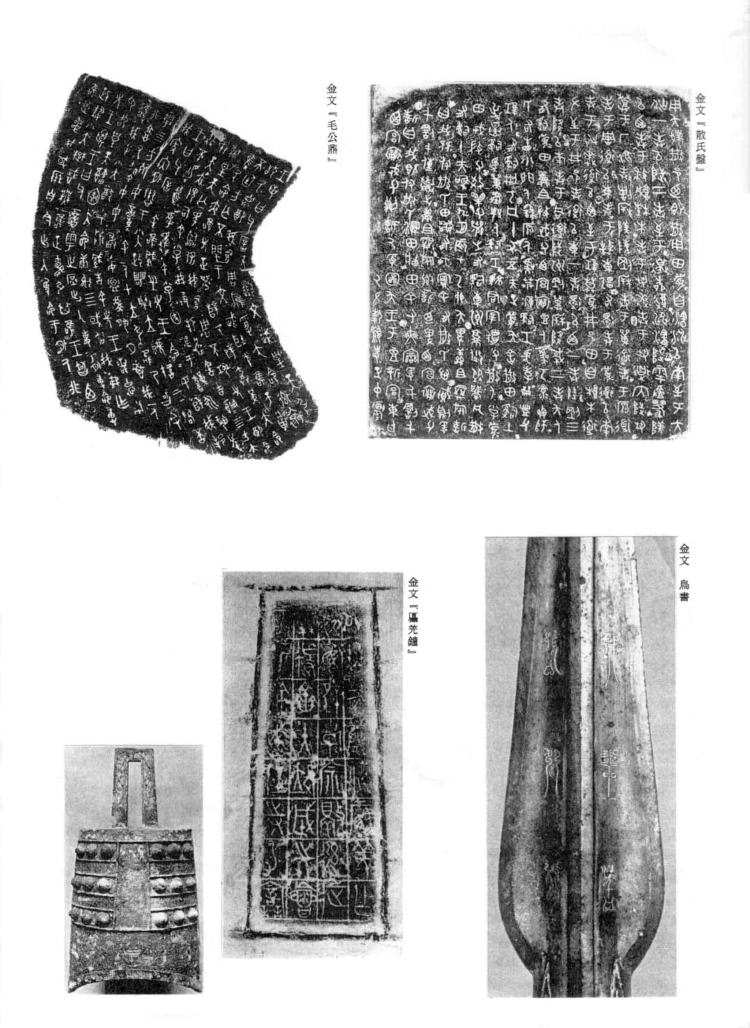

西周金文後期は、夷王・厲王・宣王・幽王の四代があたる。厲王期の『小克鼎』に見られるように、線の太さが一定になり、肥筆は見られなくなる。また方格(四角い格子)を作って一字ずつをあてる方法が現れる。文字は方格にあわせて字姿を歪め、いっそう画一的な表現に向かう。また、字数がふえて長文なものが現れてくる。厲王期の『大克鼎』は二八行二九一字を数え、現存金文中の最長である宣王期の『毛公鼎』は三二行四九七字を数える。

文章の内容は、『大克鼎』『毛公鼎』ともに周王室と臣下との君臣関係のために爵位や土地をあたえる策命(事実証明書)を中心とする。特異な内容としては、奴隷の売買を記述した『コツ〔勿カシラ+曰〕鼎』(西周金文中期、孝王期)や、荘園の譲渡の誓約を記述した『散氏盤』(西周金文後期、厲王期)がある。

第6節 列国金文 春秋時代

東周は、歴史的には春秋時代(前770~前403)と戦国時代(前403~前222)に分けられる。郭沫若の『両周金文辞大系』は、列国金文を国別に編纂したものの、青銅器の編年化を行なっていない。このことは列国が宗国である周王室を認めず、周王の年次を載せた銘文がほとんど見られなくなったことによる。こうした状況のなかで郭沫若は編年可能な金文を集めて「列国標準年代表」を作ったが、総計二八器に止どまった。このように列国金文を春秋時代と戦国時代とに厳密に分類することは極めて困難なことである。

春秋時代中期から後期にかけて、列国の金文は国ごとに書風の違いを見せてくる。中国の学者の陳夢家は、列国の金文の書風を、

東土系……斉・魯・邾・莒・杞・鋳・滕・薜・中山

西土系……秦・晋・虞・虢

南土系……呉・越・徐・楚

北土系……燕・趙

中土系……宋・衞・陳・蔡・鄭

の五系統に分類している。このなかで特異なものとして南土系に分けられる呉・越に発生した―鳥書―と呼ばれるスタイルがあるが、これは極端に装飾化されたものもあって判読が困難なほどである。

第7節 列国金文 戦国時代

戦国時代は、各国の書体が互いに影響し合いはっきりとした区分けは困難になる。これは各国間の交流が盛んに行なわれたためと考えられている。一例として戦国時代初期の西土系と考えられている 『ヒュウ〔厂タレ+驫〕羌鐘』は、郭沫若は前三三〇年頃に考えるのに対して、徐中舒は前五五〇年代として検討が行なわれたが、なお完全な一致を見ていないことによっても編年化の困難さは理解される。

初出/『中国書道文化史』(平成9年4月)

Web版/平成18年5月再編・加筆