中国書道文化史(3) ◆◇◆HOMEにもどる

第6章 大篆・小篆

*************************************************************************************

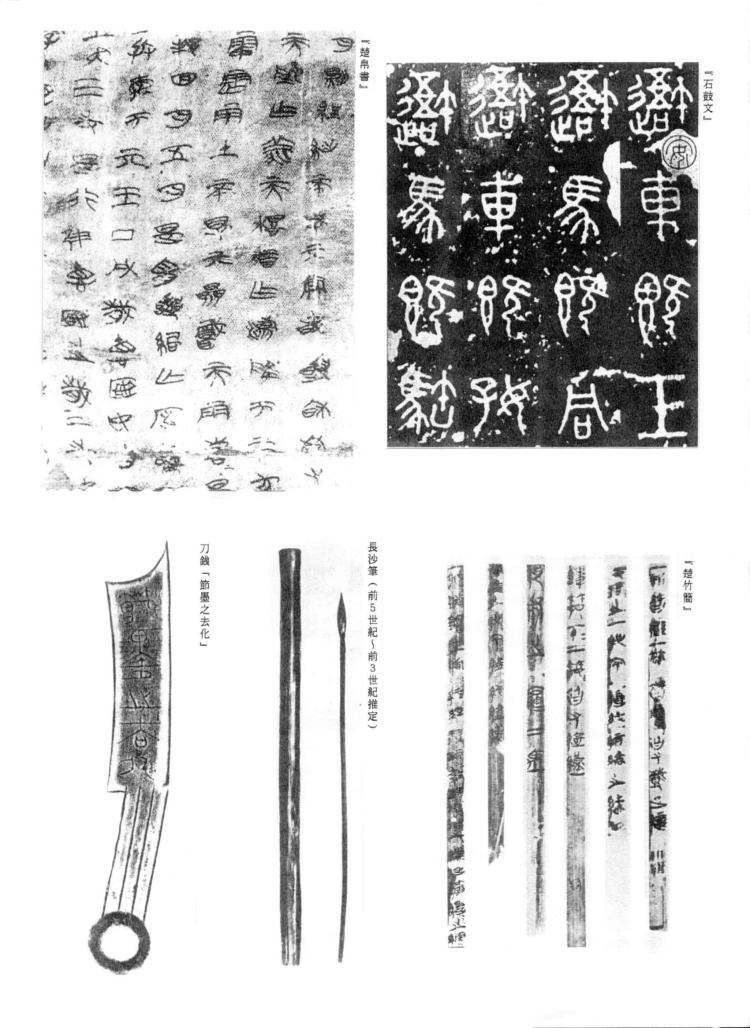

第1節 秦と戦国の七雄

秦はもともと西北の辺境の地を本拠としていたが、春秋時代の穆公(在位 前659〜前621)のときに中原の諸侯に匹敵する勢力となった。

戦国時代の孝公(在位 前361〜前338)のとき、商鞅を登用して改革を行ない強国となり領土を拡大した。商鞅の改革には、新しい占領地に対して県制を施行、小家族制度(分異の法)の創設、村落における住民同士の監視制度、厳重な賞罰規定、旧貴族に対する制限政策などがある。しかし孝公の死により旧貴族が反発したことで、商鞅が処刑され改革は後退した。

孝公の孫の昭襄王(在位 前307〜前251)は軍人白起を登用し韓・魏・趙を侵略し、一時は東方の斉と天下を二分した。また蜀を併合して領土を拡大したが、七雄は並存していた。

秦王政は、一七年(前230)韓を併合してより、趙・燕・魏・楚をつぎつぎに攻略し、二六年(前221)斉を攻略併合して天下を統一した。

第2節 始皇帝の全国統一

秦王政は、全国を統一すると王の称号を―皇帝―に改めた。これは従来の王と区別するためで、これ以後は二世皇帝、三世皇帝として秦王朝の永遠の存続を考えた。―始皇帝―とは、二世皇帝によって区別するために行なわれた呼び方で、政自身はたんに皇帝といっていた。このとき皇帝のみが使える言葉として―朕―制―詔―が決められた。

始皇帝の政治は、法による統治であった。徹底した刑罰制度により富国強兵を目指したものであって、こんにちの市民の権利を守るといった内容とは全くことなるものである。統治のための政策は、まず封建制度の廃止と郡県制の施行であった。封建制度は、王との血縁と重臣によるファミリ―的性格のものから、中央からの役人による地方支配であり中央政権の頂点に立つ皇帝による絶対支配を目指したものである。これによって全国を三六の県に区分し、長官(守)、副長官(丞)、軍の指揮官(尉)、監察官(監・御史)が派遣された。

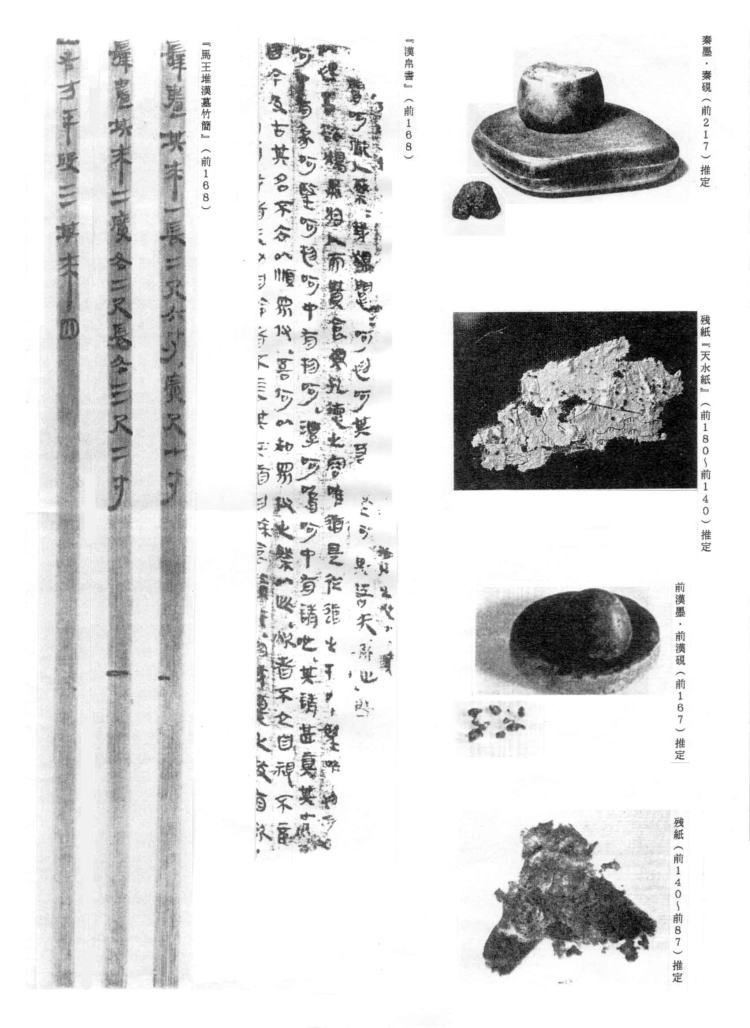

第3節 度量衡などの統一

郡県制の施行により、各地で行なわれていた度量衡・貨幣・文字の統一がなされた。度(ものさし)・量(ます)・衡(はかり)の標準器を製造して各地に配布した。いまでも秦量やはかりに使われた権(おもり)―秦権―が遺品として存在している。これに銘文がつけられ『権量銘』と呼ばれているが、ほんらいは『権銘』と『量銘』に区別されなければならないものである。

通貨は、半両銭に統一された。半両とは一両の半分のこと、一両は約一六グラムにあたる。丸いかたちに四角い穴をもつ円形方孔銭である。

第4節 文字の統一/大篆と小篆

文字は、各地で行なわれていたものを、秦で使われていた形式を中心にまとめられた。統一以後の文字を―小篆―と呼び、統一以前の秦で使われていた文字を―大篆―と呼んでいる。

小篆は、大篆を―省改―したとされる。これを省略したものとして説明するものが多いが、実際に金文などの文字資料と小篆を比較検討すると、増画したものもあり、省改が単に省略しただけではないことがわかる。

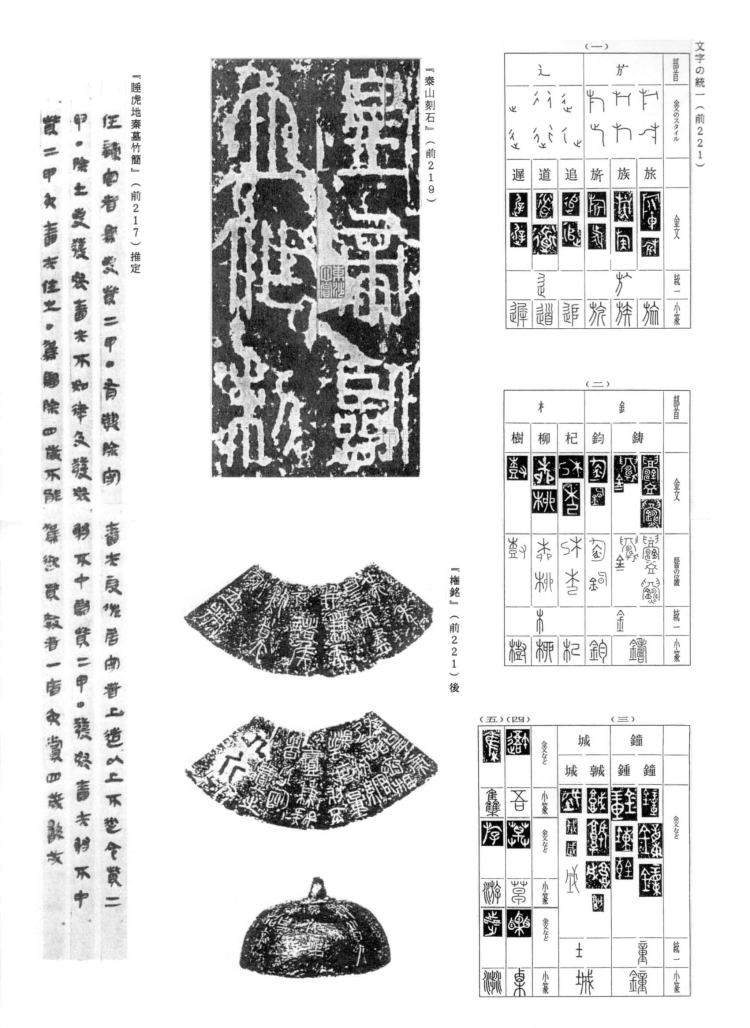

具体的には、次ぎの(一)〜(五)が省改の内容として挙げることができる。(「小篆の成立とその特色」小林斗盦 『書道技法講座』33)

(一)同じ文字でありながら、偏旁(へん・つくり)、とくに今日我々が漢和辞典の部首としているところのスタイルが一定してないものがあったが、これを統一した。

旅・族・旂はおなじ〈![]() 音エン〉に属する文字だが、金文のスタイルは一定していなかった。これを〈

音エン〉に属する文字だが、金文のスタイルは一定していなかった。これを〈![]() 〉に統一して小篆の姿になった。追・道・遅もおなじ〈辶 音チャク〉に属する文字であったが、これも同様に統一された。〈辶〉は、漢和辞典の部首では〈辵〉となって配列されている。

〉に統一して小篆の姿になった。追・道・遅もおなじ〈辶 音チャク〉に属する文字であったが、これも同様に統一された。〈辶〉は、漢和辞典の部首では〈辵〉となって配列されている。

(二)偏旁の位置が、大篆では一定していないものがあったが、これを確定した。

鋳・鈞は〈金〉に属する文字であるが、金文のスタイルにおける〈金〉はスタイルの右、スタイルの左、スタイルの左下、スタイルの中心と一定していなかった。これをスタイルの左に統一した。杞・柳・樹もおなじ〈木〉に属する文字であったが、これも同様に統一した。

(三)同じ文字でありながら、ことなった偏旁を持つものがあったが、これを統一した。

鐘は、旁にあたる〈童〉が声符となった文字であるが、〈重〉を声符とした鍾があった。鐘・鍾は混用されて行なわれていたが、これを〈童〉として鐘に統一した。城は、偏にあたる〈土〉〈享〉が混用されて行なわれていたが、これを〈土〉として城に統一した。

(四)小篆に統一するのに、画数のおおいものは省略して他の文字との調和をはかった。

吾・草・栗などは、小篆に統一する際に、画数のおおいものは省略した。

(五)小篆に統一するのに、画数のすくないものは増画して他の文字との調和をはかった。

集・游・渉などは、小篆に統一する際に、画数の少ないものは増画した。

第5節 秦始皇帝の文字統一

秦の始皇帝は、前二二一年に全国を制覇し、諸国の制度を廃して新しい法による制度を施行し、度量衡・貨幣・文字を統一した。

文字の統一の資料は『泰山刻石』(山東省泰山)に代表される。このほかに嶧山(山東省鄒県)・瑯邪台(山東省瑯邪山)・之罘山(山東省文登県)・東観(山東省文登県)・碣石門(河北省楽亭県)・会稽山(浙江省紹興)に建てられた石碑がある。文章はすこし異なるが、「始皇帝によって六国が平定され、天下が泰平となり、人民の生活が安定し、秩序は維持された。これらのすべては始皇帝の恩徳によるものである。」と書かれている。これらの石碑の文字は、丞相の李斯によって書かれたと伝えられているが確証はない。この全国に施行された文字を―小篆―と呼び、これ以前に秦国で使われていた文字を―大篆―と呼んで区別している。

第6節 篆書・小篆・古文

―篆書―は広く古代文字(甲骨文字・金文・大篆・小篆)の全般をさす場合もあるが、狭義には小篆をさす。また―古文―という言葉もあるが、これは『説文解字』中に使われている言葉で、篆書を整理する前の形として部分的に取り上げられているものである。実際には金文と一致しないものが多く、『説文解字』を書いた許慎の頃の伝承的な文字と考えるべきものである。こんにちでも古文と称して金文を指す表現をしているものがあるが訂正されなければならない。

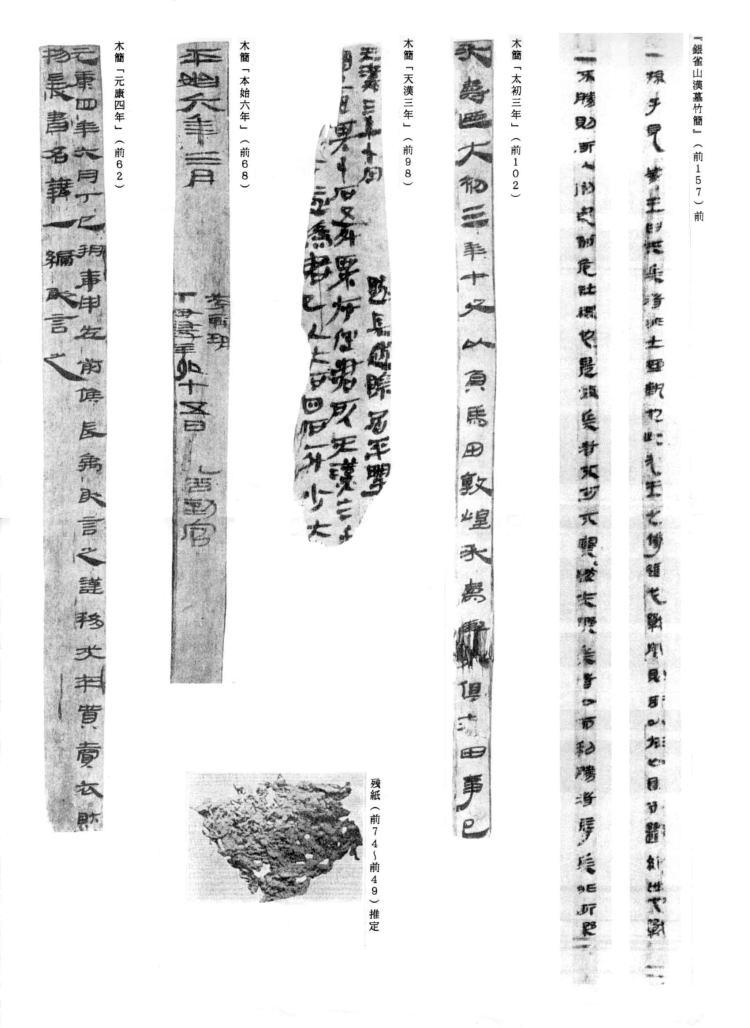

第7節 秦の標準書体

秦の始皇帝がつくった小篆は、堂々としていて威厳に満ちている。文字構造において左右対称が厳格で、線に細太をもたないことが特徴である。このころの書道資料には『睡虎地秦墓竹簡』がある。まったく小篆のスタイルとはことなるもので、同時期の例が少ないために確信的なことは言えないものの、小篆とは別のスタイルが存在していたことは事実であろう。この『睡虎地秦墓竹簡』の場合、法律書という内容や文字の記入の状態からして非常に丁寧に書かれたもので、のちに通信文や事務連絡としての木簡が多数出土しているが、こうした日常的なものとは異なることから、ある程度の清書体と考えて良いものである。公文書書体としての小篆と通常体としての清書体があることはたいへん興味深い。最近の研究者には、『睡虎地秦墓竹簡』のスタイルを称して秦の隷書という考えから―秦隷―と称するものがあるが、他例を見ないことから『睡虎地秦墓竹簡』だけで呼称を与えてしまうことは早計と言うべきである。ここで注意しておきたいことは、始皇帝が全国に配布されたとされる『権銘』や『量銘』に刻された文字が、じつは小篆のスタイルとは大きくことなることである。石碑に刻された小篆が縦長のスマ―トなスタイルであるのにたいして、『権銘』や『量銘』に鋳造された小篆は押し潰したようなずんぐりとしたスタイルであることで、法治主義に厳重な秦の公器に刻された文字が、いい加減なものであるとは考えにくい。また許容体と考えるにも随分と乱暴なものに思える。現在のところ結論は出しにくい状況にはあるものの、『泰山刻石』に代表される始皇帝の小篆、『権銘』や『量銘』に刻されている小篆の変体、『睡虎地秦墓竹簡』の日常体の清書体の三つのスタイルがあることは記憶に留めておく必要がある。

初出/『中国書道文化史』(平成9年4月)

Web版/平成18年5月再編・加筆