中国書道文化史(5) ◆◇◆HOMEにもどる

楷書・行書

第8章 楷書

*************************************************************************************

第1節 楷書の起源

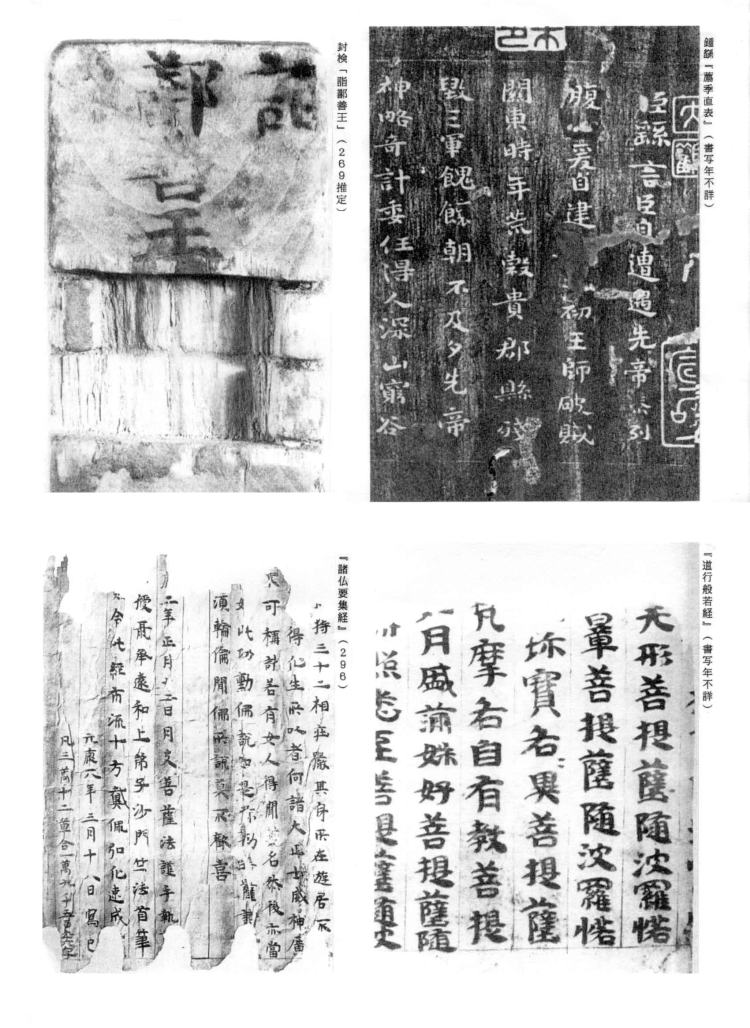

楷書の起源を明確に確認することは困難であるが、『諸仏要集経』(元康六年 296)が紀年のはっきりしている最初の頃のものと考えられる。また紀年はないが同時期に推定されるものに封検「詣鄯善王」がある。

楷書の筆画は、一画に三過節の筆法を持つものと定義される。いわゆる起筆・送筆・収筆(終筆)がそれで、べつにトン・ス―・トンの構造ともいわれる。この要件を備えているのが『諸仏要集経』であり封検「詣鄯善王」である。

西川寧博士は、封検「詣鄯善王」の発見の際に、一緒に出土した紀年簡によって泰始五年(269)に推定された。おおむね三世紀中期以後には楷書の初期の姿を見出すことができる。

第2節 楷書の成立過程

楷書の成立過程については、自然に成立したと考えられるものであり、具体的な変遷過程を明らかにできない。このことは隷書・草書と共通するところである。一般的には隷書から楷書へ移行したと考えられている。しかし隷書から楷書への変容をすぐに結び付けることは、隷書のもつ波勢のリズムを考えると無理がある。隷書の特徴である波勢は、一画のリズムであると同時に文字全体を構成するリズムである。このリズム―波勢―が存在するかぎりトン・ス―・トンの三過節構造をもつようになることは困難である。

隷書の盛行と時を同じくして通行したのが草書であるが、この草書は筆を回転させることによって文字を構成する。草書を書くための筆の回転運動は、波勢を意識しては行なうことはできず、草書の流行と楷書への移行は表裏の関係に考えられる。ひろく一般化した草書の運筆法は、隷書の筆画に波勢をもたない筆画で運筆する下地になり、これによってトン・ス―・トンの三過節構造への移行が容易になったであろうことは想像にかたくない。

第3節 楷書の初期的資料

実際に書線から検討すると、楷書の収筆の処理法であるトメ・ヌキ・ハネのうちトメ・ヌキは波勢にも存在するが、ハネだけは楷書・行書だけのものである。『道行般若経』は、西川寧博士が『諸仏要集経』に先立つ楷書の初期的資料として研究を発表されたが、「行」の最終画である縦画の最後にハネはなく、「有」の月の二画にもハネはない。また「時」の寸の二画は回転による筆のひっかかりであってハネとはいえないものである。『諸仏要集経』は、「三」の三画め、「十」の二画め、「二」の二画めに隷書の波勢ともいうべき名残を見ることがでる。また「身」の三画めのハネ出しは明らかに一度筆を止めて出したもので、筆法上からは楷書への発展と完成が混在したものといってよい。

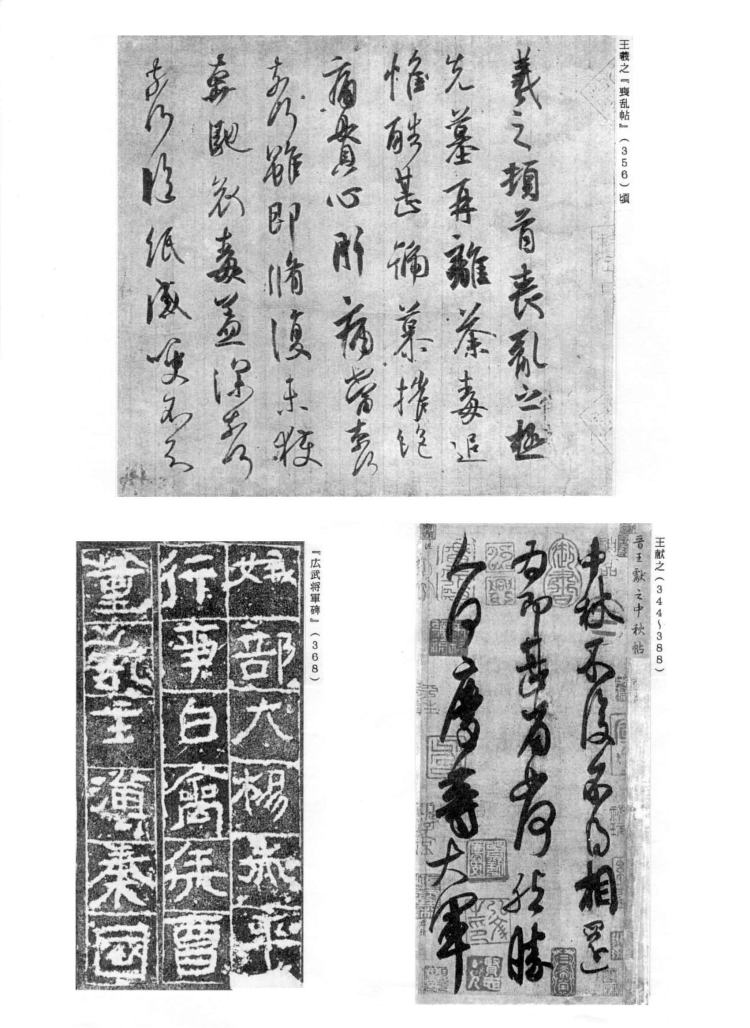

第4節 公式書体としての楷書

石刻の資料で、このハネを確認できるのは『爨宝子碑』(太亨四年 405)である。これを隷書とするか楷書とするかは見解が別れるが、隷書と考えたほうが妥当と思われる。純粋な隷書とは言えないものの筆法は楷書の筆使いであり、碑の揮毫者は正式な書体である隷書を意識しながらも、楷書の筆使いになってしまったものと思われる。隷書にならない隷書であるが、隷書の筆法を失った当時、相当に苦心した書ではないかと考えられる。『爨宝子碑』における縦画のハネは、筆を止めてハネ出す方法で明らかに楷書の完成された筆使いなのである。

石刻の文字資料は、公式書体として認識されたことを証明した資料である。石刻は、通信文や手紙など個人のあいだに行なわれる行為とは異なり、永久的な記録の保存を目的としたものである。この石刻に用いられる文字の書体は厳重で、その時々の公式書体とされる。この石刻に楷書にちかい書風が『爨宝子碑』であり、五世紀初には楷書が公式書体として認識されつつあったと考えられる。

楷書の起源を三世紀中期において、その公式書体の認識が五世紀初と考えると、その移行には一五〇年ほどを要したことになる。

第9章 行書

*************************************************************************************

第1節 行書の起源

行書の起源も、はっきりと確認することは困難であるが、おそらくは残紙「永嘉四年」(310)残紙「永嘉六年」(312)が紀年のはっきりしている、最初の頃のものと考えられる。また『李柏尺牘』(咸和三年 328 推定)も初期の例にあたると考えられる。

第2節 王羲之と時代

東晋に活躍した―書聖―王羲之(永嘉元年〜興寧三年 307〜365)の生卒年には異説があるが、おおむね四世紀に活躍した人物である。この時期は、隷書・草書・楷書が平行して用いられた時代であり、また木簡の使用から紙の普及へと書写道具が大きく変わった時代にあたる。

第3節 行書の流行

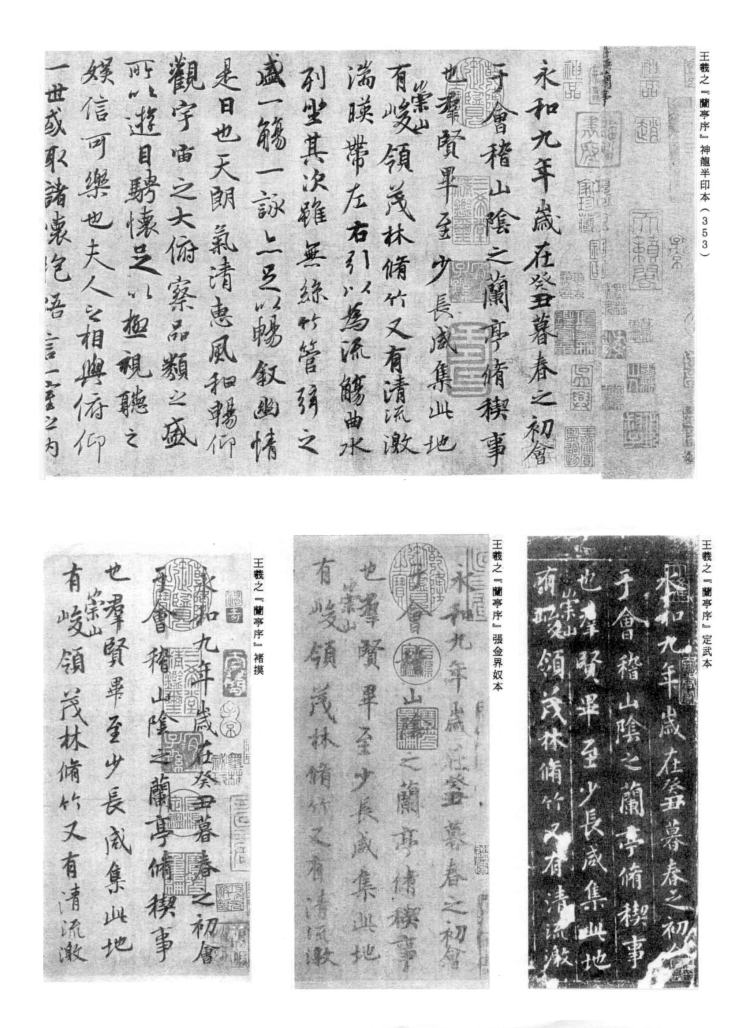

王羲之の代表作に『蘭亭序』(353)が挙げられる。これが王羲之の真筆かどうかが問題とされるが、その真偽の問題よりも書体が行書であることが重要であることに着目したい。楷書が定着しつつある当時、行書こそが当時の最先端の流行の書体と言えよう。

のちに王羲之をたいへん尊重した唐の太宗皇帝は、王羲之の書を索めて全国から集めたが、この太宗皇帝が揮毫した石碑である『晋祠銘』(貞観二〇年 646)『温泉銘』(貞観二二年 648)がともに行書碑であることは、なにより王羲之の行書を学んだことの証明である。

のちに王羲之『蘭亭序』が、本来の姿を変えてしまうほど各時代にわたって伝承が繰り返されたのも、やはりそこに行書の最高の書法という理由があると考えられる。

また、王羲之の字を集めて石碑を建立することが行なわれたのもこの頃である。『集字聖教序』(咸亨三年 672)や『興福寺断碑』(開元九年 721)といった行書碑が建てられたことは、行書への関心の高まりのあらわれといってよい。

参考4 書写材料の変遷

*************************************************************************************

第1節 書写の材料

紙という字は、甲骨文・金文には存在しない。これは殷・周時代には紙がなかったことによる。

中国では書写材料として絹帛、竹簡・木簡、紙があるが、紙が普及する以前の古代の書写材料は絹帛であり竹簡・木簡であった。絹帛は、貴重で高価なため遺例は数えるほどしか存在しない。竹簡・木簡は、竹簡に比べて、圧倒的に木簡が多数を占めている。このあと紙が広く普及して今日に至る。

第2節 絹帛

絹帛に書かれたものは、『楚帛書』(湖南省長沙子弾庫出土)や『漢帛書』(湖南省長沙馬王堆出土)などがある。『楚帛書』は、戦国時代(前403〜前222)の頃のもので最古の遺例である。

第3節 竹簡・木簡

竹簡・木簡に書かれたもので、竹簡は、『楚竹簡』(湖南省長沙仰天湖出土)や『睡虎地秦墓竹簡』(湖北省雲夢睡虎地出土)などがあり、また『馬王堆漢墓竹簡』(湖南省長沙馬王堆出土)や『銀雀山漢墓竹簡』(山東省臨沂銀雀山出土)などがある。やはり『楚竹簡』も、戦国時代のもので最古の遺例である。年号のある木簡としては、木簡「天漢三年」(前98)や木簡「本始六年」(前68)が初期のものである。

第4節 紙

文字が書いてあって、書写年代のはっきりしている最古の紙は元康六年(296)のもので『諸仏要集経』の残巻がある。『李柏尺牘』(新彊省ロプノ―ル楼蘭発見)も前涼・太元五年(328)に推定され、紙をもちいた数少ない書写例の代表的なもので、書写時期のほぼ明らかな手紙として最古の遺例でもある。同じ頃のものとして王羲之『蘭亭序』(353)があるが、現存のものは唐時代の模写本であることからここでは取り扱わない。

王羲之の真跡がないことは誠に残念なことだが、王羲之が紙の時代に活躍したことは間違いのない事実と考えられる。つまり王羲之の書は、紙に書いたことによって書聖と呼ばれるまでに高められたといって良い。現在我々は紙の時代を継承しているが、こうして考えてくると紙の出発点にあたる時代に活躍した王羲之の字を書の典型とするのは至極あたりまえのことと言える。

第5節 書写材料の使用時期

木簡と紙がどのような割合で使用されてきたかを、シカゴ大学名誉教授の銭存訓氏が指摘(『中国古代書籍史』第五章)している。

「……簡牘(竹簡・木簡のこと)は、その形態から「編」と呼ばれ、絹帛・紙は、その形態から「巻」と呼ばれる。この呼びかたが歴史書の文献目録から変遷を知ることができる。前漢時代(前206〜8)の文献目録(『漢書』芸文志)のなかでは、四分の三が「編」、のこり四分の一が「巻」。後漢時代(25〜220)の文献目録のなかでは、「編」と「巻」が五分五分。三国時代(221〜280)の文献目録のなかでは、「編」より「巻」がおおく占め、晋時代(265〜419)の文献目録のなかでは、「巻」だけになり「編」は姿を消す。……」

初出/『中国書道文化史』(平成9年4月)

Web版/平成18年5月再編・加筆