中国書道文化史(6) ◆◇◆HOMEにもどる

書聖/王羲之

第10章 王羲之

*************************************************************************************

第1節 王羲之以前

こんにち確認することのできる文字の発展は、甲骨文の時代・金文の時代・小篆の時代・隷書の時代・草書の時代・楷書の時代・行書の時代と考えてみると、これらは時間の経過に従って移り変わることもあるが、同時に平行して行なわれる場合もある。また、今かりに時代という表現を用いたが、これも代表されるという程度のことで、決してある書体だけに限定されて使用されたものではない。

秦の始皇帝によって定められたと言われる小篆は公式書体として石碑に残されたが、漢になると筆写に適したと考えられる隷書・草書が盛行し、これに篆書が継承されて、隷書・草書・篆書の三体が同時に平行して行なわれた。こうした状況の中から楷書が発生したと考えられている。では行書はどこから成立するかというと、これがたいへん難しい問題だが、やはり王羲之以後というのが現時点での妥当な考え方であろう。

第2節 王羲之の書

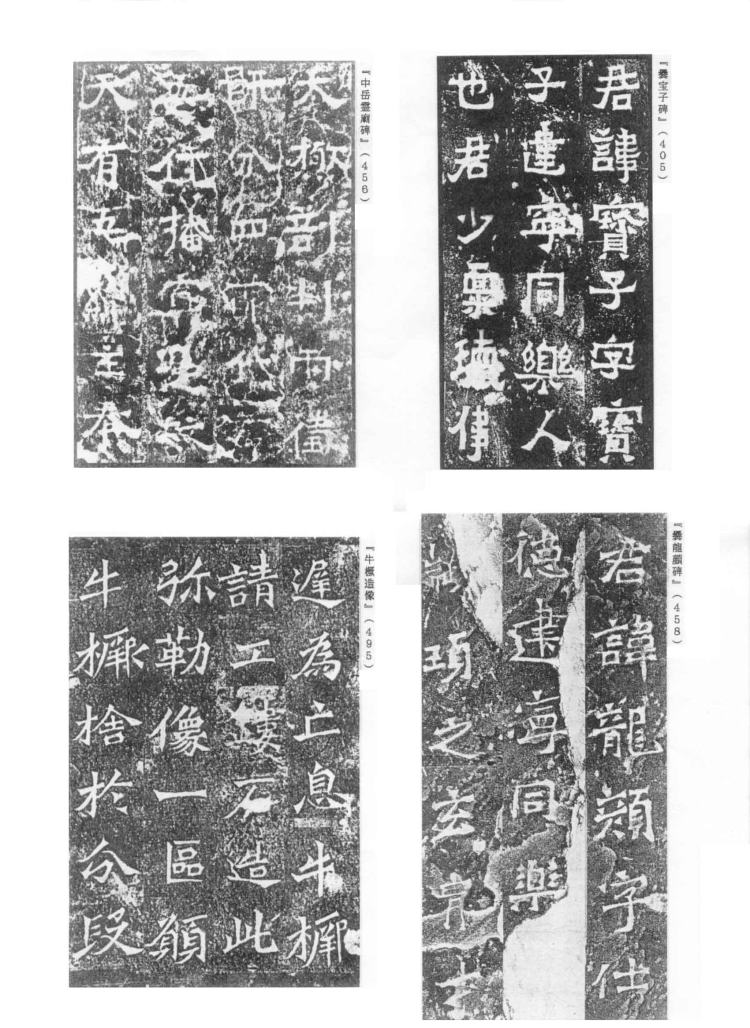

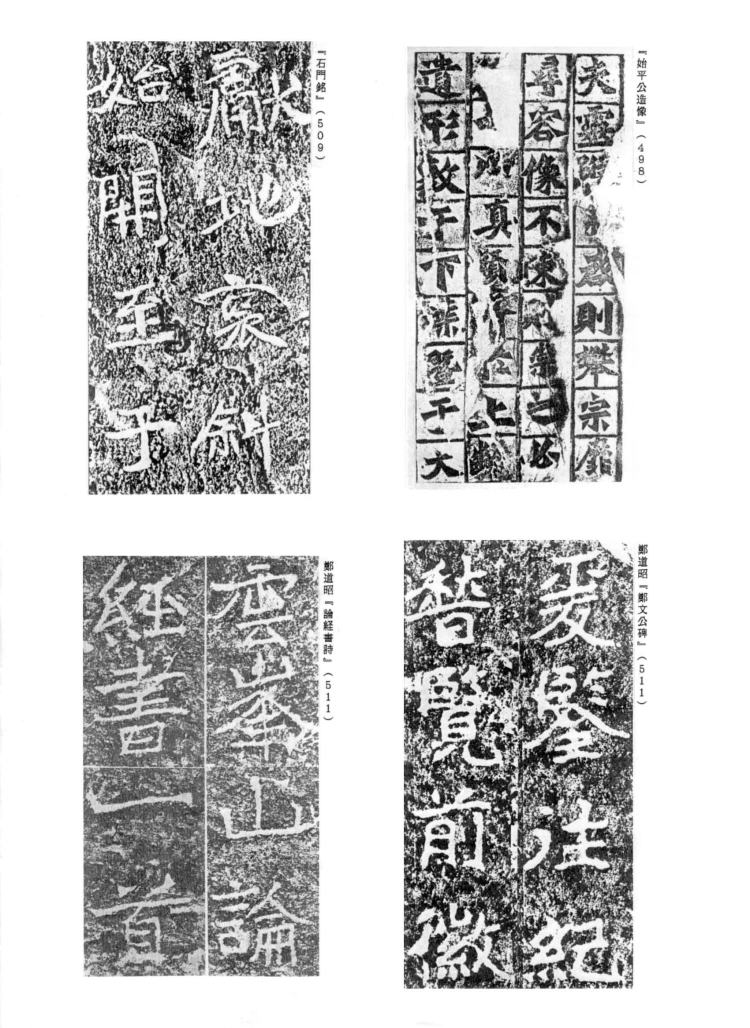

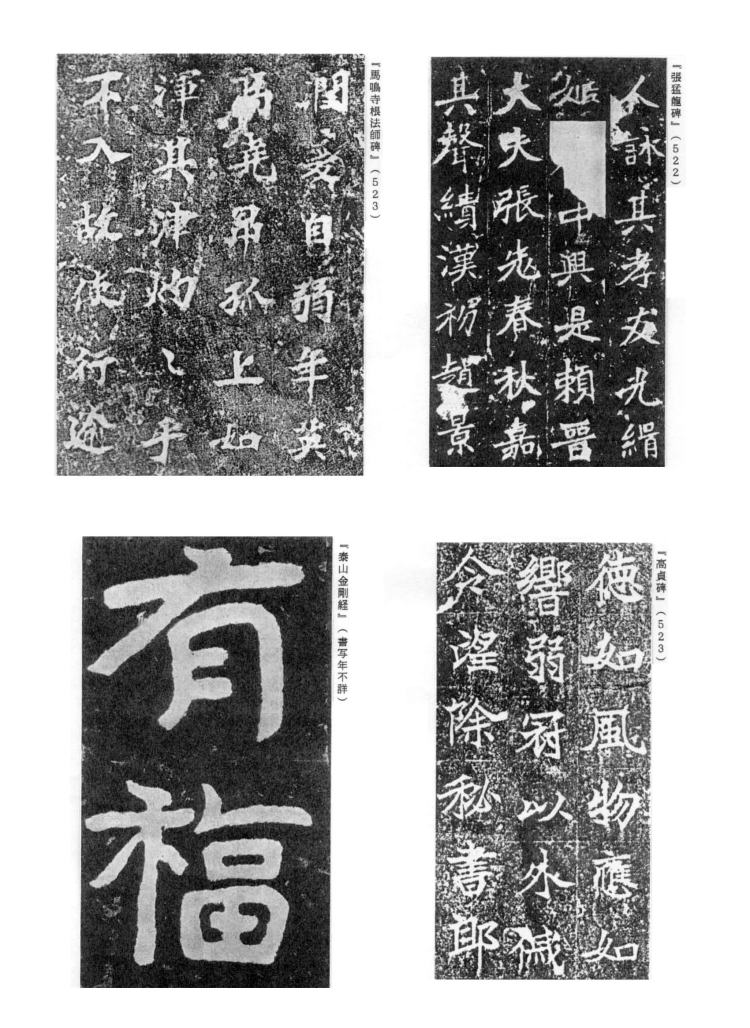

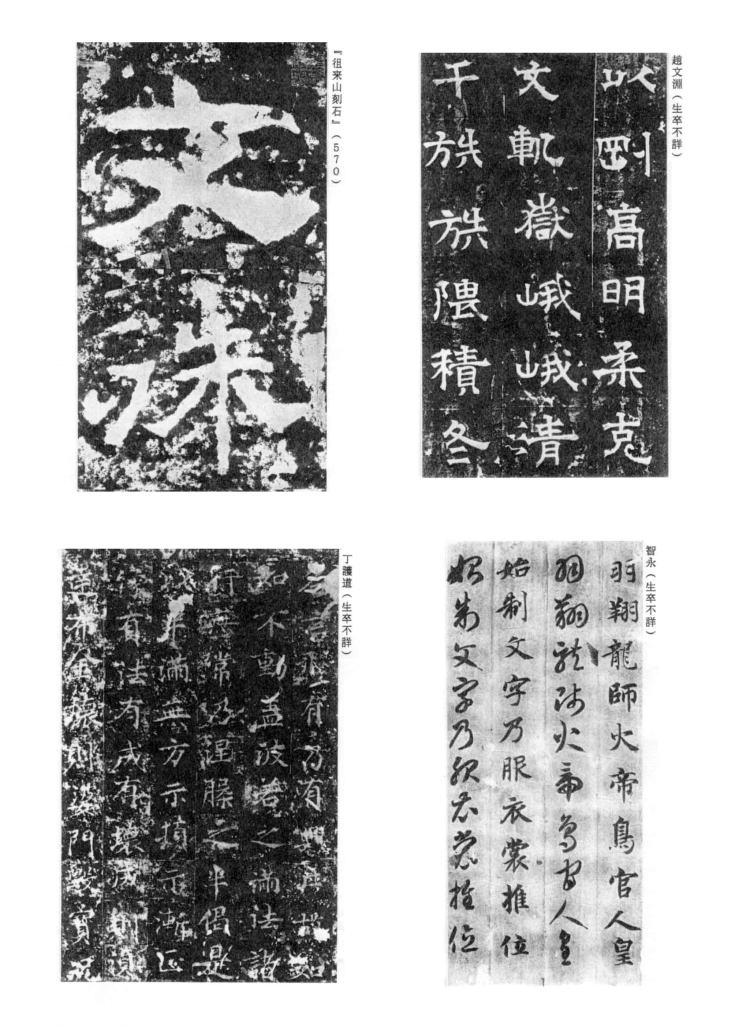

王羲之の行書というと『蘭亭序』(353)が有名だが、現在見られるものは広く知られるとおり唐代の摸写本といわれる。『集字聖教序』(672)は、よく手習いされるが、唐の僧の懐仁が王羲之の字を集めたり、偏旁をあわせたり工夫してこしらえたものである。これらのことから、もっとも王羲之の真相を伝えているといわれるのが宮内庁の御物の『喪乱帖』とされる。西川寧博士は、『喪乱帖』『集字聖教序』を分析して次ぎのように述べている。「……羲之の書の特色は、……楷書がかなり固まってきたとはいえ、後世のように、まず楷書がすべての書体のスタンダ―ドとして厳存し、行書や草書がそのくずしとして存在するのとはまるで違う、その以前の状態なので、止め方、はね方、まげ方、払い方、みな今日の我々の常識とは違う。つまり、すべて、三節構造以前の止め方払い方なのである。……」ここでの三節構造とは、楷書の完成された筆使いをいったもので、王羲之の書が楷書の完成以前のスタイルであることを指摘している。西川博士は、『集字聖教序』のなかの「済」、『喪乱帖』のなかの「毒」「摧」「貫」を、楷書の完成以前のスタイルをもつ字としてとりあげている。「済」「毒」「摧」「貫」のいずれも、王羲之独特のスタイルである。さきほどの『蘭亭序』が王羲之の書としての真相を伝えていないとされるのは、王羲之独特のものであるところの―楷書の完成以前のスタイル―としての字の様子が乏しいためであることが理由で、楷書が完成したあとの、楷書を基調にした行書のスタイルにちかいものであるためである。

第3節 『李柏尺牘』と『喪乱帖』

楷書の成立は、『諸仏要集経』(元康六年 296)や封検「詣善王」(泰始五年 269 推定)の頃、つまり三世紀末の頃である。王羲之は四世紀中ごろに活躍したが、王羲之のほかに行書はないかというと、李柏によって書かれた手紙の『李柏尺牘』(咸和三年 328 推定)二紙がある。これは日本の本願寺の西域探険隊が中国の新彊で発見されたとされるもので、龍谷大学図書館に所蔵されている。この『李柏尺牘』は、たいへん立派なもので、当時の手紙として首尾の完結した非常に重要な資料である。同じ手紙である『喪乱帖』と比べてみると、起筆・送筆・収筆のトン・ス―・トンのリズムといわれる三節構造が不十分で、とくに起筆・収筆は意識されずに筆を紙に置いている点や、縦画のハネは筆の回転によって処理することで三角形にかたち造られていないことなど、筆使いの未完成の様子がよりはっきりしている。

第4節 王羲之と太宗皇帝

行書の古典として有名なものに、王羲之の『蘭亭序』(353)『集字聖教序』(672)『興福寺断碑』(721)がある。『集字聖教序』はべつに『集王聖教序』ともよばれ、唐の時代に僧の懐仁によって王羲之の字を集めて作られた。『興福寺断碑』も王羲之の字を集めたもので、僧の大雅によって作られたものである。周知のとおり王羲之は書聖とたたえられ、書の神様とされた。王羲之が生きていた当時から贋物があったと伝えられるくらいであり、そうとうの名人であったと思われる。この名人王羲之を、二百年後に認めて書聖にまで高めたのは唐の第二代皇帝の太宗(在位627~649)であった。歴史に仮定はありえないが、もし太宗がべつの名人を認めていたら、こんにちの王羲之とはだいぶ違った扱いになっていたであろう。

太宗皇帝(李世民 597~649)は、建国後八年にして即位(在位626~649)し唐王朝三百年の礎を築いた英邁な皇帝で、内政外交に優れた施策を行ない中国歴代第一の皇帝とも評価されている。人物の登用にすぐれ、書の名人としては歐陽詢(557~641)・虞世南(558~638)・褚遂良(596~658)を側近にした。当時、歐陽詢七一歳、虞世南七〇歳の高齢であったが、太宗の勅命により宮中で書の指導にあたった。また、国内から王羲之の書を蒐集したが、その応酬には大金を惜しまずに与え、集められた王羲之の書は二二九〇紙にのぼったとされる。このなかには、さきほどの『蘭亭序』もあった。貞観一三年(639)太宗は、複製の専門官―供奉榻書人―である馮承素・趙模・韓道政・諸葛貞の四人に『蘭亭序』の摸書を命じ。また歐陽詢・虞世南・褚遂良に命じて臨書をさせている。歐陽詢の臨書になったものは定武本『蘭亭序』、虞世南の臨書になったものは張金界奴本『蘭亭序』、褚遂良の臨書になったものは褚摸『蘭亭序』として、また馮承素の摸書になったものは神龍半印本『蘭亭序』として伝わっている。虞世南・歐陽詢が亡くなってからは、四〇歳半ばの褚遂良を登用した。褚遂良は、太宗の王羲之コレクション二二九〇紙(楷書五〇紙、行書二四〇紙、草書二〇〇〇紙)の整理にあたり、一三帙一二八巻に装幀した。こうした太宗の王羲之崇拝は、国挙げての崇拝となり、書聖王羲之としての絶対尊重を不動のものにした。

第5節 太宗皇帝の書

このように書を奨励し、王羲之手跡をコレクションし崇拝した太宗であったが、太宗自身も書を残している。『晋祠銘』(646)は従来から知られるものだが、この石碑に書かれた書体は行書であった。そもそも石碑に書かれる書体は、篆書・隷書・楷書にかぎられたが、これはその時々の正書体であるという理由である。このため正書体以外の行書・草書という補助書体が石に刻されることはなかった。この不文律ともいえる大原則を破ったのが太宗で、行書を石碑にもちいた最初の例となった。『晋祠銘』の字姿は、もちもちとした書きぶりで太宗の書としてはずいぶんと控え目な感じである。この『晋祠銘』の太宗のイメ―ジを一変させたのが『温泉銘』(648)の拓本の発見であった。二十世紀初頭に敦煌から多数の文書が発見されたが、一九〇八年にフランス人ペリオによって発見されたものである。拓本は、その書込みから永徽四年(653)とあり、立碑後の五年に採拓した正真正銘の―唐拓―で、太宗の書の神髄を伝えるものである。

『温泉銘』の字姿は、皇帝としての太宗をそのまま文字にした書きぶりである。その書は王羲之書法を自家薬籠中のものにした太宗の解釈といえる。行書を得意とした太宗という文人皇帝としての趣味は、そのまま『集字聖教序』や『興福寺断碑』という手のこんだ石碑の建立の底流となったと考えられる。この太宗の行書趣味は、流行のモダンな書風として一世を風靡したものと思われる。

参考5 筆について

*************************************************************************************

第1節 筆の起源

筆は、―ふみて―から変化したものと言われている。ふみてとは、手紙を書くための手(道具)のことである。

筆の文字の最初の形は、甲骨文に見ることができる。甲骨文の筆は、筆を持つ手のようすを形どる。竹冠がついたのは、秦の始皇帝の文字統一(前221)の頃と考えられる。

第2節 蒙恬製筆

伝承によると、筆は蒙恬(前3世紀頃)がつくったとされる。これは、張華(232~300)の『博物誌』や崔豹(生卒不詳)の『古今注』という書物の記載によるものである。張華、崔豹はともに三世紀から四世紀頃の人。『古今注』には「蒙恬は、鹿の毛を中心に、まわりに羊の毛をまいた。従来の兎の毛の筆とは違う。」とあり、このことから蒙恬は筆を改良して非常に功績があったと考えられている。「蒙恬製筆」については、はやくから疑問視されていたが、漢字手習いの入門書である『千字文』には「恬筆倫紙」の句があり、―蒙恬の筆、蔡倫の紙―として広く人々の口に膾炙していた。

筆は、ふるくは聿(音イツ)にかかれた。聿は甲骨文にあり、筆をにぎる手の姿である。筆先がみっつにわかれていて、甲骨文の頃から筆があったことがわかる。また実際に「祀」の書かれた殷の陶片が発掘されたことにより、筆による墨書でっあたことからもその存在は裏付けられている。筆は『説文解字』に「秦これを筆と謂ふ。」とあり、また聿には「楚はこれを聿と謂ひ、呉はこれを不律と謂ひ、燕はこれを弗と謂ふ。」とある。このことから地方ごとに筆の呼び方に違いがあり、―筆―は秦の呼び方に従っていることがわかる。

また、『長沙筆』(湖南省長沙左家公山出土 前5~前3世紀頃推定)と呼ばれる筆そのものが発見された。『長沙筆』を見ると、今日のものに比べて筆管が細いものの、筆鋒がまとまっていて筆としての機能を十分に果たせるものと思われ、道具としての発達の様子がわかる。

初出/『中国書道文化史』(平成9年4月)

Web版/平成18年5月再編・加筆