中国書道文化史(7) ◆◇◆HOMEにもどる

楷書の極則/歐陽詢・虞世南・褚遂良

第11章 楷書の様式の展望

*************************************************************************************

第1節 楷書の様式

楷書の起こりは三国時代と考えられる。そののち晋・南北朝をへて隋唐にいたって楷書の様式が完成された。楷書の様式の完成以前を六朝様式、完成以後を隋唐様式ということができる。とくにその完成は、唐の歐陽詢・虞世南・褚遂良・顔真卿に頂点を極める。

第12章 六朝期の様式

*************************************************************************************

第1節 六朝期の様式

六朝期の楷書の様式には、立碑・造像銘・摩崖・墓誌銘(以上は石刻資料)と写経・写本(肉筆資料)が挙げられる。これに鍾繇の楷書(法帖資料)がある。

六朝期の文字資料は、北朝と南朝に区別がある。おおむね南朝に漢民族の文化の主流が継承され、北朝は北方民族による文化といえる。この北方民族による文化も、はじめ独自の特色を示すが、しだいに漢民族の文化の影響を強く受け入れることになる。

第2節 立碑

石碑を建立することは、後漢後期に隆盛を極めたが、そのための造営費用は莫大なものになった。この弊害を改めようとして後漢の建安一〇年(205)と西晋の咸寧四年(278)の二度にわたり―立碑の禁(石室・石獣・立碑の建立を禁止した)―が勅令された。これによって個人を顕彰のするための建碑はできなくなり、建碑にかわったのが墓誌銘である。

こうした禁令にもかかわらず、少数の建碑がおこなわれた。隷書と楷書との混在した過渡期といえるものに『広武将軍碑』(前秦 368)『爨宝子碑』(東晋 405)『中岳霊廟碑』(北魏 456)『爨龍顔碑』(宋 458)が挙げられる。文字は、一見して横画の最後に跳ね上げのようなものがあり、全体に水平に運筆されていて隷書のなごりが見られる。

楷書としての完成をみたものに『張猛龍碑』(北魏 522)『馬鳴寺根法師碑』(北魏 523)『高貞碑』(北魏 523)が挙げられる。いずれも個人の業績を称えた頌徳碑である。『馬鳴寺根法師碑』は墓前におかた墓碑で、『高貞碑』は墓道におかれた神道碑である。

第3節 造像銘

造像銘として『牛橛造像』(北魏 495)『始平公造像』(北魏 498)などの龍門の造像銘が挙げられる。―龍門二十品―や―龍門五十品―と呼ばれるものである。造像銘とは仏像を造った理由を刻銘した文章のことで、仏教にあつく帰依した北魏の人々は、北魏の都であった洛陽の南郊にある龍門山に洞窟をひらいて多くの石仏を造営した。龍門山の多数の銘文の中から二〇種を選らんで龍門二十品、また五十種を選らんで龍門五十品と呼んでいる。造像銘は洞窟の高いところに刻された、このために字を刻すときに一刀で彫り上げたためにあの独特の字が生れたとする研究者もいる。こうしてできた書を―刀書―と呼んで実際に書いたものとは異なるという説であるが結論は得られていない。

第4節 摩崖

摩崖として『石門銘』(北魏 509)、鄭道昭(?〜516)の『鄭文公碑』(北魏 511)『論経書詩』(北魏 511)、また『泰山金剛経』(無紀年)『徂来山刻石』(北斉 570)が挙げられる。石碑が表を平面に加工して文字を刻しているのにたいして、摩崖は自然の岩場に大きく字を刻している。また石碑が比較的近くから見られることを意識して書かれるのにたいして、摩崖は遠くから見られることを意識して判読しやすいようにゆったりと大きく書かれる。『鄭文公碑』はそれでも小さいほうで一字五〜六センチ、『泰山金剛経』になると一字三〇〜四〇センチほどもある。

第5節 墓誌銘

墓誌銘は、西晋の頃にはじまり六世紀始め頃より盛行した。『崔敬邕誌銘』(北魏 517)『張玄誌銘』(北魏 531)など多数が挙げられる。造像銘が洞窟の高いところにあるのにたいして、墓誌銘は墓のある地中に埋められた。石碑が風雨などの自然災害また戦火や故意による人的災害によって破壊されるのにたいして、土中におかれることによって破壊からまぬかれた。全般に文字は端正中庸なものである。

第6節 写経・写本

肉筆資料としての写経・写本がある。写経の初期の頃のものとしては、『諸仏要集経』(西晋 296)がある。写本の初期の頃のものとしては仏教関係の写本である『十誦律・十誦比丘戒本』(西涼 406)がある。

第7節 鍾繇の楷書

鍾繇(字―元常 151〜230)の楷書には、『宣示帖』『賀捷表』『薦季直表』がある。鍾繇は書道史に登場する名人のひとりだが、真筆がなく見ることができるものは、すべて法帖に刻されたもので伝来品といえるものである。石刻資料・肉筆資料ともに確証のあるものが存在しないことから、でっち上げた書で根拠がないものと指摘する者もある。根拠がないことは事実であるが、たいへん尊重されて良く習われたようで、草書の名人として有名な明の祝允明や傅山は、鍾繇風の楷書を書いている。

第13章 初唐の三大家 唐の四大家

*************************************************************************************

第1節 初唐の三大家 唐の四大家

歐陽詢・虞世南・褚遂良の三人を称して―初唐の三大家―と呼び、初唐の三大家に顔真卿をくわえて―唐の四大家―と呼んでいる。

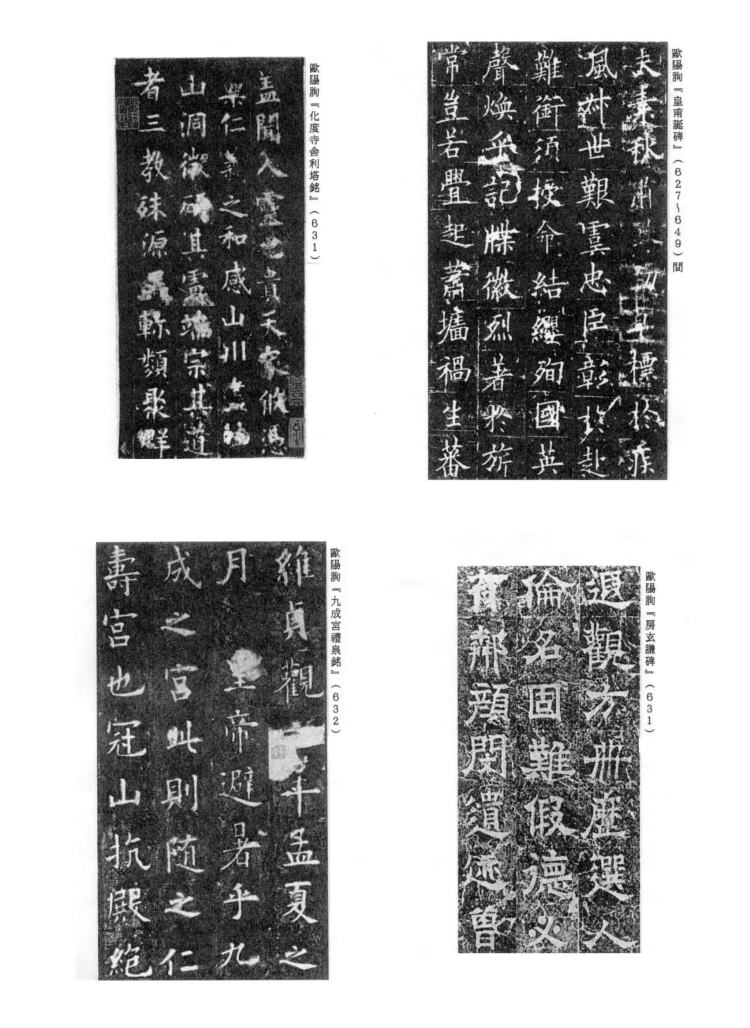

第2節 歐陽詢の楷書

歐陽詢の楷書として『化度寺舎利塔銘』(631)『皇甫誕碑』(627〜649の間)『九成宮禮泉銘』(632)が挙げられる。 歐陽詢(字―信本 557〜641)は陳のはじめに生れ、隋をへて太宗皇帝の側近となった。こんにち見ることのできる歐陽詢の石碑はいずれも唐以後のものである。書写年代がはっきりしている『化度寺舎利塔銘』は歐陽詢七五歳、『九成宮禮泉銘』は七六歳、また晩年の『温彦博碑』(637)は八一歳にあたり、高齢になっても筆力・精神ともに衰えなかった人であった。歐陽詢には他に隷書碑の『房玄謙碑』(631)がある。

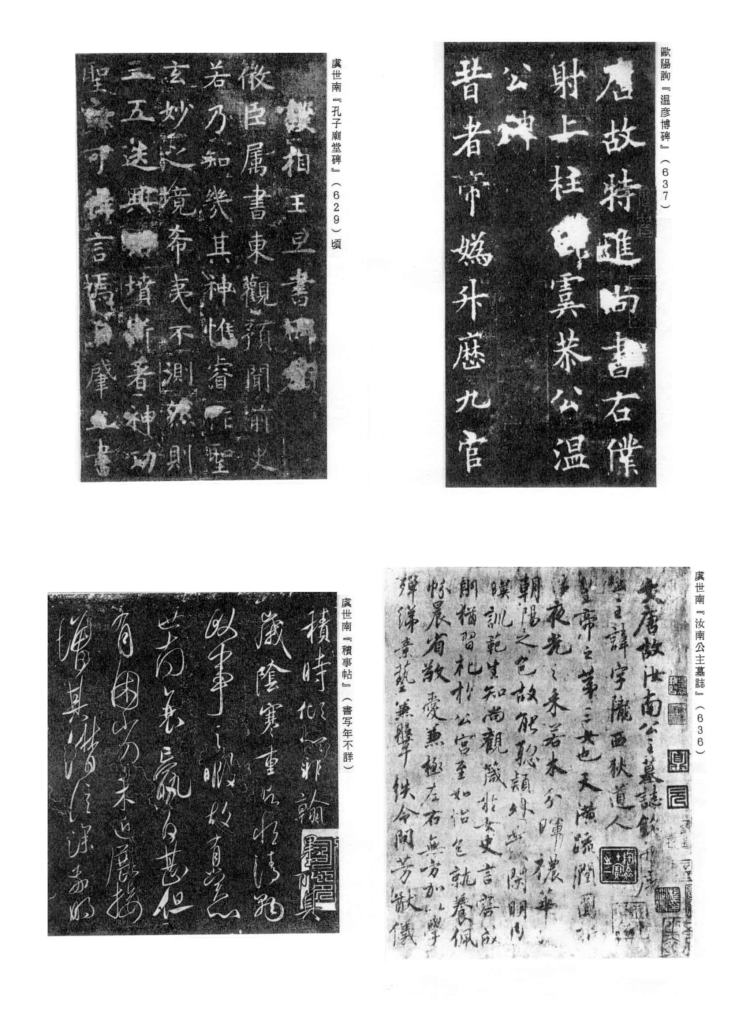

第3節 虞世南の楷書

虞世南の楷書として『孔子廟堂碑』(629頃)が挙げられる。

虞世南(字―伯施 558〜638)も陳に生れ、北周・隋をへて太宗皇帝の側近となった。『孔子廟堂碑』ははっきりした書写年が不明だが貞観三年(629)頃と推定され、虞世南七〇歳前後にあたる。虞世南の書としては他に行草書の『汝南公主墓誌』『積事帖』があるが、いずれも米芾の書いたものではないかとの指摘もあり信憑性にとぼしい。虞世南の書としてはっきりしているのは『孔子廟堂碑』だけである。虞世南は、太宗からの信任厚く、虞世南の死に接して「虞世南亡きあと、いったい誰と書の話しをしたらよいだろうか。」と言ったと伝えられている。

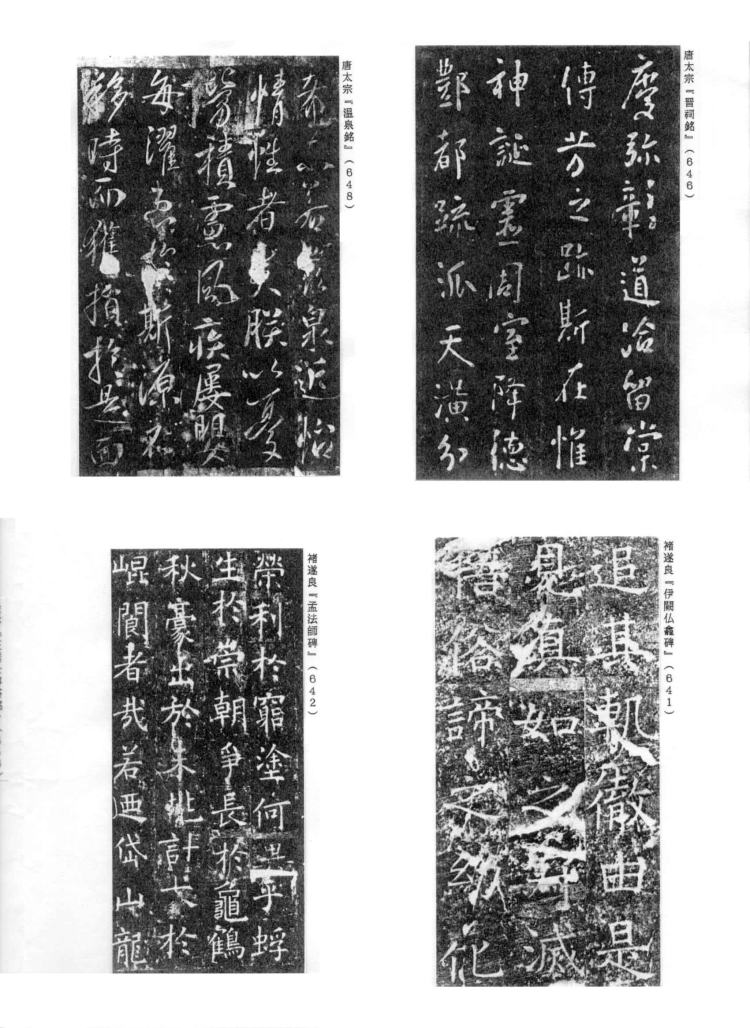

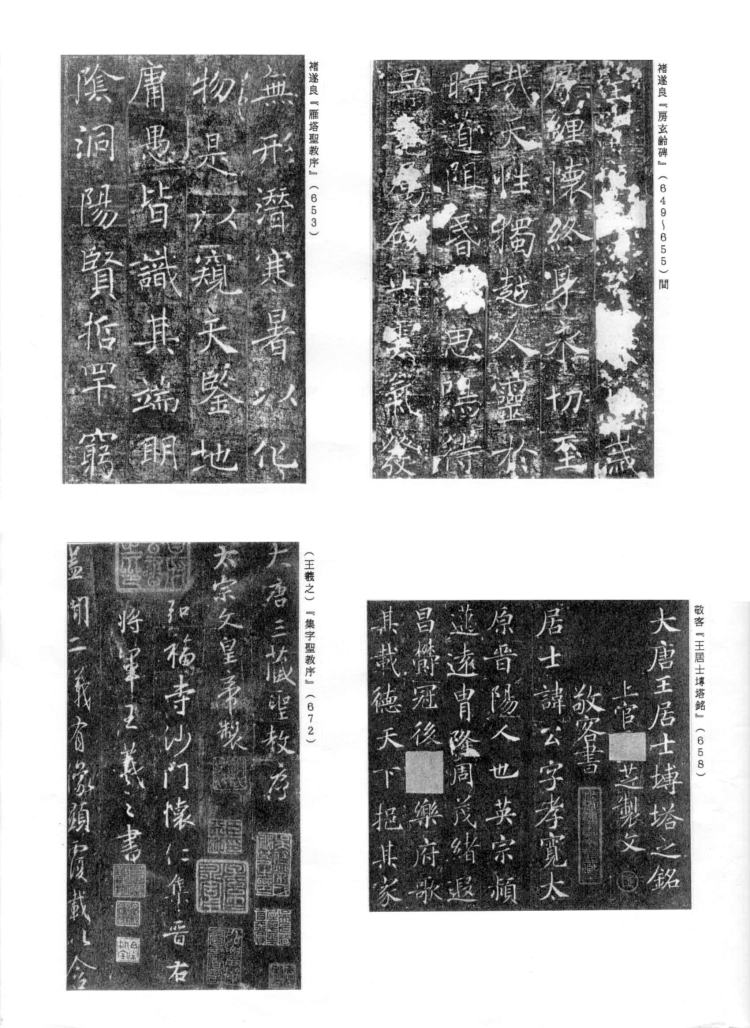

第4節 褚遂良の楷書

褚遂良の楷書として『伊闕仏龕碑』(641)『雁塔聖教序』(653)『房玄齢碑』(649〜655の間)がある。また褚の書風に似たものに『王居士塼塔銘』(658)がある。

褚遂良(字―登善 596〜658)は隋に生れ、青年期以後を唐にすごした。虞世南亡きあと推薦によって太宗皇帝の侍書として側近に抜擢された。『伊闕仏龕碑』は褚遂良四六歳、『雁塔聖教序』は五八歳にあたる。楷書はこの他に『孟法師碑』(642)がある。また行書の『枯樹賦』(630)があるが、褚遂良三五歳に書かれもっとも若い時期のものである。

『王居士塼塔銘』は、敬客によって書かれた。敬客は伝記不明の人で、他に名を聞かない。書風は、褚遂良の『雁塔聖教序』と似ているものだが、『雁塔聖教序』が緊張の連続なのに対して『王居士塼塔銘』はリラックスした明るい書きぶりが特長である。

第5節 顔真卿の楷書

顔真卿の楷書として『多宝塔碑』(752)『大字麻姑』(771)『顔勤礼碑』(779頃)『顔氏家廟碑』(780)がある。顔の書風を継承したものに『玄秘塔碑』(841)などの柳公権の諸碑が挙げられる。

顔真卿(字―清臣 709〜785)の書は、歐陽詢・虞世南・褚遂良とはことなり豪快で重厚な書風である。識者によっては伝統書法の破壊者という評もあるが、こうした逸格とも思える書風が一世を風靡した。これ以後、王羲之書風・顔真卿書風の二大潮流として展開されてゆくことになる。

柳公権(字―誠懸 778〜865)は明らかに顔真卿から生れたものだが、顔真卿よりも柳公権の方が尊重された。こうしたことは柳公権の一般に与えた影響の強さが評価されたと考えるべきであろう。

顔真卿には他に行草書の『祭姪稿』『祭伯稿』『争座位稿』がある。米芾は顔真卿の楷書をけなしたが、行書は顔書第一として誉め称えている。

初出/『中国書道文化史』(平成9年4月)

Web版/平成18年5月再編・加筆