漢字の五体(1) ◆◇◆HOMEにもどる

楷書について(1)

*************************************************************************************

さて話しを楷書とはどういう書体か、あらためて考えてみるとなかなか一口にはまとまりません。楷書の線と構造について、西川寧博士は三過節(さんかせつ)と間架結構法(かんかけっここうほう)にあることを説いています。この説は『書道講座』①楷書編(二玄社)に詳しいのですがおおよそをご紹介しましょう。

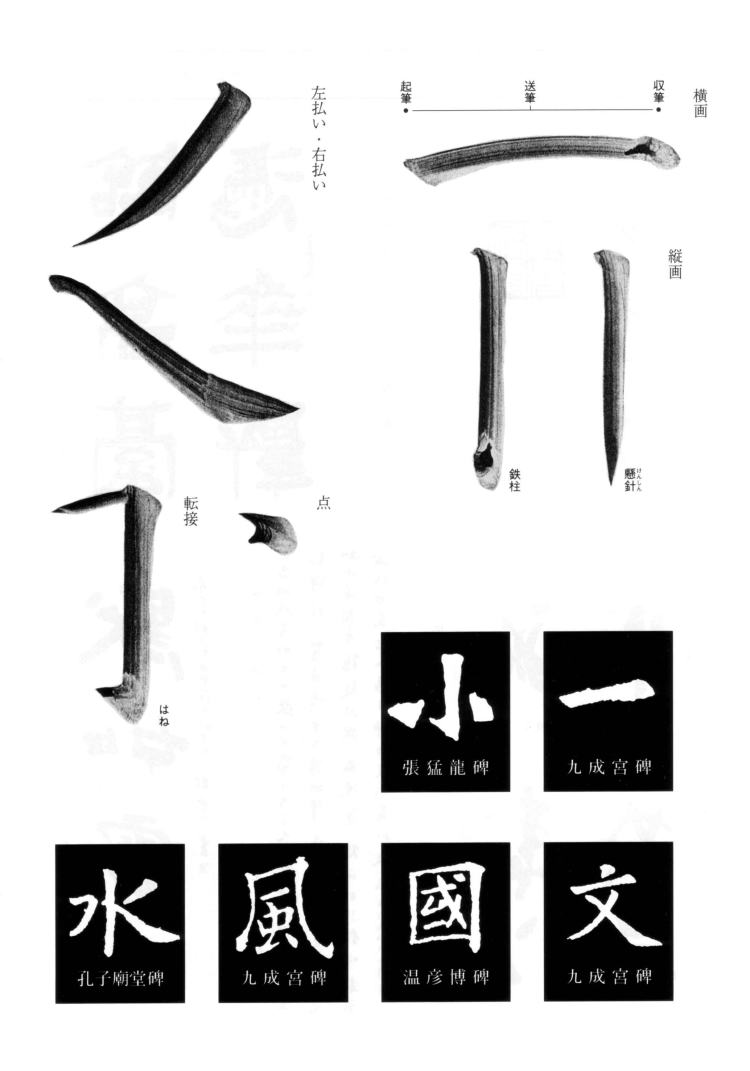

三過節とは、一本の線に起筆(きひつ)・送筆(そうひつ)・収筆(しゅうひつ・または終筆)という動作が具わっていることです。もう少し詳しく分析すると、起筆・送筆・収筆のうち収筆は、トメ・ヌキ・ハネに分類できます。こう考えると、楷書の線は三つのパターンとなり、①起筆・送筆・トメ、

②起筆・送筆・ヌキ、 ③起筆・送筆・ハネのいづれかに当てはめることができる訳です。

①起筆・送筆・トメは、横画ならば「一」がもっとも良い例でしょう。縦画(じゅうかく)ならば最後を抜かずに止めることになります。これは鉄柱(てっちゅう)また鉄柱勢(てっちゅうせい)とも呼ばれます。

②起筆・送筆・ヌキは、左払いや右払いがそれで「文」の三画目・四画目の様子です。また縦画 を止めずに抜く例です。これは懸針(けんしん)また懸針勢(けんしんせい)とも呼ばれます。(鉄柱勢・懸針勢の「勢」を説明して“いきおい”と訳すものがあるが、これは熟語の姿勢などと同じで“すがた・かたち”の意味。鉄柱のかたち・懸針のかたちを言う。)

③起筆・送筆・ハネは、「小」の一画目の筆が止まってから跳ねだす例です。

点は、起筆・送筆・トメの状態が同じ場所で行なわれていると考えて①と考えられます。

転接(てんせつ)また“まげ”は①の横画(おうかく)に①・②また③の線が接続したものと考えます。「國」(国)の二画目は、①の横画に①の線が接続した状態ですし、「風」の二画目は①の横画に③の線が接続した状態です。西川先生は楷書のリズムを説明するのに、トン・スー・トンのリズムと言いましたが、これは起筆・送筆・トメの運筆、とくに「一」を想定して説明されたものでしょう。この状態を三節(さんせつ)または三過節(さんかせつ)と呼んでいます。べつに三折(さんせつ)・三過(さんか)・三折筆(さんせつひつ)・三過筆(さんかひつ)・三過折筆(さんかせつひつ)という言葉がありますが、いづれも三過節とおなじ意味です。

間架結構法とは、簡単に言えば、楷書がバランスよく安定している状態、もっと言えば線が右肩上がりになるのを基本として、上下左右に線を出しながら安定した状態を得ることです。

篆書(てんしよ)・隷書(れいしよ)・楷書の縦画は垂直が基本であって共通して傾斜することはありませんでした。横画は、篆書・隷書ともに垂平を原則に左右が対象にバランスをとるように置かれます。

これに対して楷書の横画は、右肩を上げることを基本にして書かれます。これは甲骨文(こうこつぶん)・金文(きんぶん)・小篆(しょうてん)・隷書には見られないことで、草書・楷書・行書にあることです。

漢字は、右腕で書かれるために右肩が上がるのはごく当然のことです。また、筆は左から右に運ばれるのを原則とするのも右腕で書かれるためです。楷書は、線が独立しているために右肩上がりだけでは字の安定が保たれません。これを解決するのが字の中心から考えて右下へ向かう線です。「水」は、一画目の縦画に対して二画目は中心に筆が運ばれ中心から左下に線が出されます。三画目は右上から中心に集まり、ここまですべて右肩を上げる線になりますが、最後の四画目だけが右下に向かって、字の全体の安定をもたらします。こうして構成される線の置き方を間架結構法と呼びます。間架とは線を掲げる様子で、等距離に線を置くこと、結構とは構成を成し遂げた状態を指します。

三過節・間架結構法の言葉で楷書を説明しましたが、理屈があって楷書が造られた訳ではありませんので十分な説明とは言えないでしょう。みなさんもどうしたら楷書を説明できるか、図版とにらめっこしながら考えてみて下さい。

初出/『拓美』371号(平成8年10月)

再出/『菅城』619号(平成10年4月)

Web版/平成18年3月再編・加筆