漢字の五体(28)

篆書について(その1)

*************************************************************************************

今回からは篆書(てんしょ)を取り上げてみたいと思います。この篆書のシリーズののち隷書に進みます。篆書には、小篆(しょうてん)と大篆(だいてん)があります。小篆は、大篆をもとにして造られたものです。前二二一年、秦(しん)の始皇帝(しこう)が文字統一したときのものが小篆とされます。『泰山刻石(たいざんこくせき)』『瑯琊台刻石(ろうやだいこくせき)』などが、これにあたります。小篆は大篆を整理したと説明されますが、実際には増画したものもあり単純ではなさそうです。

大篆は、戦国(せんごく)時代において戦国の七雄(せんごくのしちゆう)といわたときの秦の文字です。大篆の代表的なものに、呉昌碩(ごしょうせき 1844~1927)が臨書して有名な『石鼓文(せっこぶん)』(戦国時代)が考えられています。

ここで注意しておきたいのは、書の本の題名で「篆書」と題して、甲骨文(こうこつぶん)・金文(きんぶん)・篆書を内容にするものがあります。これは編集者の都合によるもので、甲骨文と金文と篆書はまったく別のものです。もし私が書名をつけるとしたら「古代文字(甲骨文・金文・篆書)」とするのがよいと思います。

書作においても注意を要します。書道字典は複数出版されていますが、古代文字で、一字以上創作する場合、絶対に甲骨文・金文・篆書を混同して用いることは許されません。これはわかりやすく言えば、楷書作品を創作するのに書道字典にあたって調べて、欧陽詢(おうようじゅん)と虞世南(ぐせいなん)と顔真卿(がんしんけい)の書例を一つの紙面に書いても作品にならないのと同じ理屈です。もう少し正直に言えば、書道字典をみて甲骨文・金文・篆書の区別ができないうちは、二字以上での古代文字の創作はしないほうが無難です。(一字であれば、問題ありません。)

印を専門にする篆刻家(てんこくか)は、印を刻する前に文字を調べ、使用された時代をあわせて文字構造を美的に調和させることに、全力で取り組んでいるのです。そうして、一つの印が出来上がります。ですから古代文字を扱うには、慎重にも慎重を期して下さい。不明な点は先生や先輩に聞いて、作品に誤りのないよう注意してください。

では、篆書の特徴をみてみましょう。

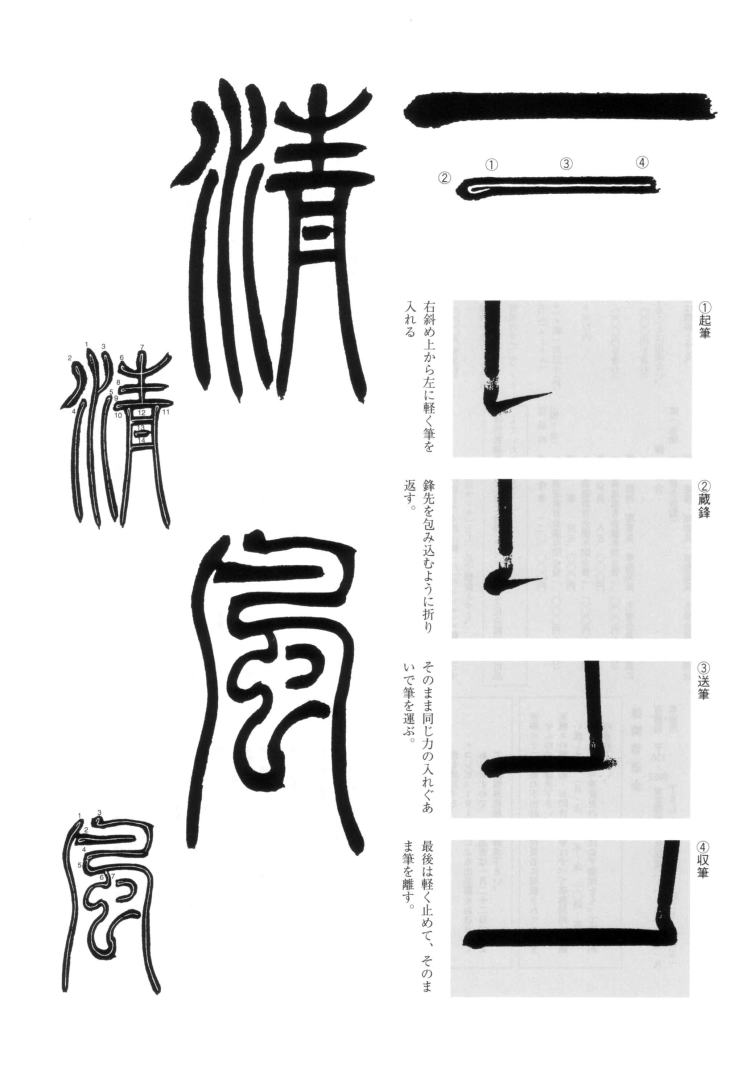

①点画は、太さが一定であること。これは篆書にしかない条件です。

②用筆は、起筆がかならず筆先を逆に入れて(逆入 ぎゃくにゅう)、筆先をあらわさない(蔵鋒 ぞうほう)。これらは隷書の起筆と共通しています。この逆入・蔵鋒によって、筆先が中心をとおり(中鋒 ちゅうほう)、側筆(そくひつ)になるこはありません。

③運筆は、起筆・送筆・収筆とも一定の力で一定の速度でおこない、変化しない。

④文字の構造は、横画は水平であり縦画は垂直であり、また原則として左右が対象になる。

⑤曲げ(転接 てんせつ)のところは丸みをおびて角ばらない。これは隷書の文字の構造と共通しますが、隷書は曲げ(転接)で筆を離して二筆にして角ばります。

⑥字形は、全体に縦長になる。隷書の字形は、横長が特徴です。

さてさて、こうしてその篆書の特徴をながめてみると、なかなかに難しそうです。そこで、名人の肉筆(呉譲之・ごじょうし 1799~1870)を参考にして、もう一度篆書の特徴を点検してみることにします。

「清」は、偏(へん)である氵(さんずい)の部分を「水」にして、旁(つくり)の「青」を書きます。楷書とは字形が異なりますので、どんなに簡単な文字でも必ず篆書体を調べて下さい。

偏の「水」の部分は、まず筆順を確認してください。線には必ず、特徴②があります。運筆は、特徴③です。こうした結果、特徴①になります。

旁の「青」の筆順を確認してください。特徴④が加わります、こうして偏の「水」に旁の「青」によって出来上がった姿は特徴⑥になります。

「風」は筆順の3・5・6・7の曲げ(転接)が特徴⑤にしています。

ここまで確認できましたら、ぜひ筆をとって実際に書いてみてください。あとは練習あるのみです、かならず書けるようになりますよ。篆書の道も、はじめの一歩からです。

初出/『拓美』422号(平成13年1月)

Web版/平成18年4月再編・加筆