光明皇后の御臨『楽毅論』について ◆◇◆HOMEにもどる

目次

*************************************************************************************

0、はじめに

1、御臨『楽毅論』の概要

2、御臨『楽毅論』の記録

3、光明皇后について

4、光明皇后の書

5、天平期の書道

6、王羲之『楽毅論』について

7、御臨『楽毅論』と餘清斎本の比較

8、御臨『楽毅論』の御名について

9、おわりに

0、はじめに

*************************************************************************************

光明皇后の御臨『楽毅論』を鑑賞したのは、昭和五六年一〇月から一一月にかけて東京国立博物館において開催された『特別展 正倉院宝物』であった。

正倉院宝物は、昭和二一年以後毎年奈良国立博物館において一般に順次公開されてきたが、東京での開催は過去四回を数えるのみである。昭和五六年当時の東京での開催(四回目)は二二年ぶりのことであった。

昭和五六年より二〇年ほどの歳月を経たが、展示の硝子ケースの中に光をおさえてひっそりと置かれた御臨を目の前にして、一身に仏教に帰依した光明皇后の心を致した書に感銘したことが昨日のことのように思い出される。

1、御臨『楽毅論』の概要

*************************************************************************************

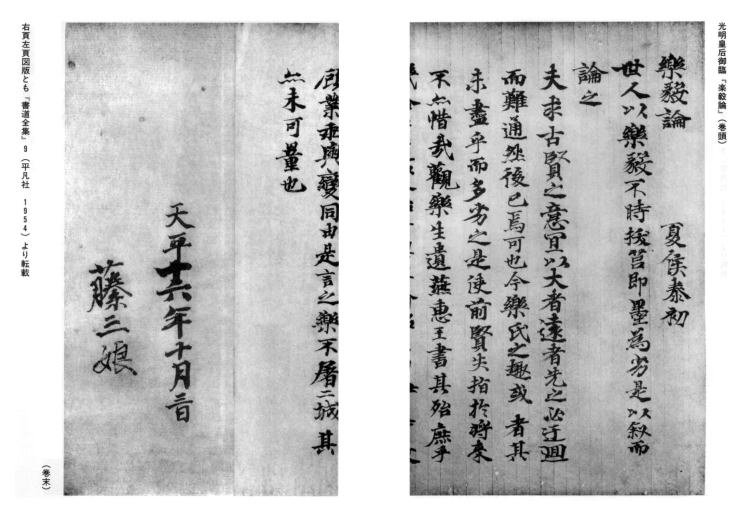

巻子全体(軸長×左右端)は、縦長28.9cm横長126.6cmである。

表紙は、紫紙褾。

表紙題簽には縹色紙をもちい、「楽毅論 紫微中台御書」とある。題簽筆者については不明。

『楽毅論』①は、夏侯玄②の作の文章である。夏侯は、中国三国時代の魏の人、字は泰初という。文章内容は、戦国時代の燕国の武将の楽毅③について論じたもの。楽毅は、趙楚韓魏の軍と共闘して斉を攻撃して七〇余城を陥落させたが、莒と即墨の二城だけは攻略しなかった。このことについて世評は非難するが、二城を攻略しなかった楽毅の真意と深慮について論述して弁護したもの。

紫微中台は、光明皇后が天平勝宝元年(749 四九歳)八月に皇后宮職を改称したもの。

本文の白麻紙三張は、縦長25.3cm横長83.5cmである。これに、『楽毅論』を四三行で書している。白麻紙には紙背より6mmから9mmの不定間隔で、縦罫の総計一三八本を施している。縦罫は空罫であり折跡のようになっている、これは縦簾紙とよばれている。書写にあたって空罫を目やすとしたようで、空罫二行分一空間を行間とし、空罫三行分二空間を書写分としている。

本文の白麻紙第一張は、縦長25.3cm横長37.5cmである。空罫五八本。書写一九行。

本文の白麻紙第二張は、縦長25.3cm横長38.3cmである。第一張を上に第二張を下にして継ぐ。空罫六六本。書写二一行。

本文の白麻紙第三張は、縦長25.3cm横長7.7cmである。第二張を上に第三張を下にして継ぐ。空罫一四本。書写三行。

この縦簾紙は、御臨前に空罫を施されたものを使用している。これは御臨本の書線が空罫に影響をうけている点から明らかである。また、一張二張の継目に「除」の第五画目の書線がかかり、二張三張の継目に「城」の第七画目の書線がかかることから、書写以前に三張が継がれていたことが判る。

縦簾紙は、『喪乱帖』(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)また『孔侍中帖』(前田育徳会蔵)などの用紙にも見られるものである。これら『喪乱帖』『孔侍中帖』の縦簾紙は書写後に施されたものである。この点について中田勇次郎先生は、巻子の開閉により紙面が摩擦して墨書された文字が損傷するのを防ぐための保存方法によることを、米芾『書史』に書かれる勒成行道の条によって指摘されている④。御臨用紙は、光明皇后の御指示によって『喪乱帖』『孔侍中帖』など中国よりの将来品に倣って白麻紙に加工せしめたと推測される。

本文の白麻紙三張に継いだ黄麻紙一張は、縦長25.3cm横長10.4cmである。第三張を上に黄麻紙を下にして継ぐ。これに「天平十六年十月三日 藤三娘」を二行で書している。藤三娘は、藤原不比等の第三女をいう、光明皇后(701~760)のこと。天平一六年(744)は、皇后四四歳の時のものである。

巻軸の両端は、瑪瑙軸。軸長28.9cmである。

①『芸文類聚』22。

②伝記は、『三国志』9に見える。

③伝記は、『史記』80に見える。

④米芾「書史」の勒成行道説と喪乱帖(『中田勇次郎著作集』1)。

2、御臨『楽毅論』の記録

*************************************************************************************

御臨本の記録は『東大寺献物帳』に「頭陀寺碑文并杜家立成一巻、麻紙、紫檀軸、紫羅褾、綺帯。楽毅論一巻、白麻紙、瑪瑙軸、紫紙褾、綺帯。右二巻、皇太后御書。」と記されている。また、杜家の右横には「楽毅論」の書き入れがある。

今日の原件と照合しても、綺帯①のみが失われているが『東大寺献物帳』の記載の通りに伝来されて、当時のままに正倉院に秘蔵されている。

『東大寺献物帳』は、願文一行目に「国家珍宝」とあることから『国家珍宝帳』とも言われる。聖武太上天皇崩御(天平勝宝八歳五月二日 756)の四十九日の御忌に際して、御冥福を祈られて光明皇太后より東大寺廬舎那仏に献納(六月二一日)された聖武帝遺愛の品々六百数十点の目録である。御臨本は、このなかの一つである。

①綺、かんはた(かにはたの音便)。上代、錦に似た薄い細幅の絹織物。

3、光明皇后について

*************************************************************************************

父は藤原不比等、母は県犬養三千代の第三子として大宝元年(701)生れた。名は安宿媛、また『元亨釈書』には光明子とよばれたことが記される。

藤原不比等は四女をもうけた、長女(名は宮子 文武天皇夫人)次女(長屋王妃)とは異母姉で、実妹として四女(名は多比能 橘諸兄妻)がいる。県犬養三千代は、和銅元年(708)元明天皇より橘の姓を賜わり、橘夫人とよばれる。

霊亀二年(716)一六歳の時、皇太子首皇子(のちの聖武帝)の妃となる。

神亀元年(724)二四歳の時、聖武帝の天皇即位にともない、夫人となる。天平元年八月(729)二九歳の時、皇后となった。

仏教に厚く帰依し、悲田院や施薬院を設立(天平二年 730)して民衆を救済した。また聖武帝とともに国策として仏教事業を奨励振興にあたり、国分寺や東大寺大仏の建立を推進した。

天平勝宝元年七月(749)四九歳の時、聖武帝の譲位とともに皇太后となり、皇后宮職をあらため紫微中台を設けた。

天平勝宝八年五月(756)五五歳の時、聖武上皇が崩御。この年以後、数次にわたり聖武帝遺品を東大寺法隆寺などに献納施入した。

天平宝字四年六月(760)六〇歳で平城宮に崩御、佐保山に葬られた。

4、光明皇后の書

*************************************************************************************

『東大寺献物帳』の記載に「頭陀寺碑文并杜家立成一巻、麻紙、紫檀軸、紫羅褾、綺帯。楽毅論一巻、白麻紙、瑪瑙軸、紫紙褾、綺帯。右二巻、皇太后御書。(杜家の右横に「楽毅論」の書き入れ)」とあるとおり、〈1〉頭陀寺碑文〈2〉杜家立成〈3 朱筆付箋〉楽毅論、以上一巻〈4〉楽毅論一巻が挙げられる。現在伝来するのは〈2〉杜家立成と〈4〉楽毅論(本件)のみで、確証のある皇后の真跡である。

なお『東大寺献物帳』の記載の「杜家立成」の右側に「楽毅論」の朱筆付箋があることから〈4〉楽毅論とは別の楽毅論が合装されて一巻となっていたと考えられている。

〈1〉頭陀寺碑文と〈3 朱筆付箋〉楽毅論は、〈2〉杜家立成と合装されて一巻となっていたはずだが失われて伝来しない。

〈2〉杜家立成は、本文冒頭に「杜家立成雑書要略一巻」とあるもので『杜家立成雑書要略』とよばれる。

このほか、光明皇后願経を見ることができる。皇后の発願による写経は、〈5〉天平一二年(740)三月八日願経〈6〉天平一二年(740)五月一日願経〈7〉天平一五年(743)五月一一日願経の三件が知られる。いずれの願経も官立写経所において写経生が分担書写したもので、皇后の御筆は含まれない。

〈5〉天平一二年三月八日願経①は、『大宝積経』が書かれている。断巻で、経末一行、経題「大宝積経第四十六」一行、願文四行に「天平十二年三月八日記」の内容である。べつに『出雲切』とよばれる。願文により、亡父藤原不比等と亡母橘夫人の追福のために発願されたことが知られる。

〈6〉天平一二年五月一日願経②は、『五月一日経』とよばれる。天平七年(735)玄昉が唐より将来した『開元釈教録』を底本にして、『一切経』五〇四八巻全部を写経することを発願された。願文により、亡父藤原不比等と亡母橘夫人の追福のために発願されたことが知られる。『五月一日経』は、正倉院聖語蔵に七六三巻、東大寺に二八巻の現存があり、ほか一七〇巻ほどが確認できる。

〈7〉天平一五年五月一一日願経③は、『一切経』が書かれている。九巻ほどの現存を確認するのみである。

〈5〉〈6〉の願経については願文が酷似している。とくに〈5〉は数字を違えるほどで他は一致していることから両願経の関連について検討の余地がある。

〈5〉願文「皇后藤原氏光明子。奉為尊考贈正一位太政大臣府君。尊妣贈一位橘氏太夫人。敬書写大宝積経。以奉資冥助。伏願憑斯勝因。永庇菩提之樹。長遊般若之津。天平十二年三月八日記。」④

〈6〉願文「皇后藤原氏光明子。奉為尊考贈正一位太政大臣府君。尊妣贈一位橘氏太夫人。敬書写一切経論及律。荘厳既了。伏願憑斯勝因。奉資冥助。永庇菩提之樹。長遊般若之津。又願上奉聖朝。恒延福寿。下及寮采。共尽忠節。又光明子。自発誓言弘済沈淪。勤除煩障。妙窮諸法。早契菩提。乃至。伝燈無窮。流布天下。聞名持巻。獲福消災。一切迷方。会帰覚路。天平十二年五月一日記。」⑤

①京都国立博物館(京都市)所蔵。

②知恩院(京都市)所蔵。

③『持心経』巻第四、京都国立博物館(京都市)所蔵。『般若波羅蜜小品経』巻第四、東大寺(奈良市)所蔵。

④天平一二年三月八日願経『大宝積経』巻第四六願文。

⑤天平一五年五月一一日願経『持心経』巻第四願文・天平一五年五月一一日願経『般若波羅蜜小品経』巻第四願文 、ともに同文。

5、天平期の書道

*************************************************************************************

我国の書の歴史のなかで天平期は、中国書法とくに王羲之(321~379)書法を全面的に摂取した時期である。中国から多くの王羲之の真跡が将来され天皇・皇后をはじめとして知識階級にひろく学ばれた。

『天平勝宝八歳六月二十一日献物帳』(756)『天平勝宝八歳七月二十六日献物帳』(756)『天平宝字二年六月一日献物帳』(758)『天平宝字二年十月一日献物帳』(758)には、聖武帝遺愛の書跡が記される。これによって皇室における書の受容を知ることができる。『献物帳』に記載された書跡は、〈1〉天皇・皇后御筆〈2〉藤原公真蹟〈3〉王羲之・王献之真蹟・搨書・臨書〈4〉欧陽詢真蹟に大別される。

〈1〉天皇・皇后御筆には、

・1 聖武天皇御筆『雑集』一巻

・2 元正天皇御筆『孝経』一巻

・3 光明皇后御筆『頭陀寺碑文』『杜家立成』『楽毅論』一巻

・4 光明皇后御筆『楽毅論』一巻(以上『天平勝宝八歳六月二十一日献物帳』記載)がある。

〈1〉2〈1〉3の『頭陀寺碑文』『楽毅論』は、出蔵の記録はないが失われて伝わらない。

〈1〉3『頭陀寺碑文』文章は、北斉・王巾の作である。『文選』巻五九に載せる。書としては陸柬之①『頭陀寺碑文』が有名であるが、失われて見ることができない。

光明皇后御筆『頭陀寺碑文』は、内容が不明であるが『献物帳』に王羲之・王献之のほか欧陽詢の書が挙げられることから、陸柬之の書であったであろうことは考慮するに十分である。

①陸柬之(生卒不詳)、唐太宗(626~649在位)から高宗(649~683在位)のころの人。虞世南の甥にあたる。書を虞に学び、欧陽詢・虞世南・褚遂良とともに唐の四大家と称されたこともある。いま見られる書に行書『文賦』(真跡 台北故宮博物院所蔵)行書『五言蘭亭詩』(拓本 渤海蔵真帖所収)がある。

〈2〉藤原公(不比等)真蹟には、

・1 藤原不比等真蹟『屏風』二帖一二扇(『天平宝字二年十月一日献物帳』記載)がある。

〈2〉1は、弘仁五年九月一七日(814)に出蔵の記録があり、のち返納されないものである。

〈3〉王羲之・王献之の真蹟・搨書・臨書には、

・1 王羲之・王献之『真蹟書』一巻(『天平宝字二年六月一日献物帳』記載)

・2 王羲之『搨書』二〇巻(『天平勝宝八歳六月二十一日献物帳』記載)

・3 王羲之『臨書諸帳書屏風』一二扇(『天平勝宝八歳七月二十六日献物帳』記載)がある。

〈3〉3は、弘仁五年九月一七日(814)に出蔵の記録がある。〈3〉1〈3〉2は、弘仁一一年一〇月三日(820)に出蔵の記録がある。いずれも返納されないものである。

我国に伝来する『喪乱帖』①『孔侍中帖』②は、中国にも見られないほどの精巧な搨書本とされるが、これらは〈3〉2 王羲之『搨書』二〇巻のうちの一つと考えられている。このほか小川本『真草千字文』また『妹至帖』も王羲之『搨書』二〇巻のうちの一つであろうと指摘されている③。

また、平城宮出土木簡に『楽毅論』の臨書がある④ことからも、王羲之の書が皇族に限られたことではなく宮中人にも学ばれていたようすを示している。この時の伴出簡に和銅(708~714)養老(717~723)の年号のある付札があることから八世紀初頭のものと考えられる。

①『喪乱帖』紙幅右端の「延歴勅定」印は、桓武天皇(781~806)の時に『孔侍中帖』とともに正倉院より出蔵せしめて押印されたものとされる。こののちの記録はなく、後西天皇(1654~1663)崩御のさいに、帝弟の妙法院門跡堯恕法親王に下賜され、明治初年ころに妙法院から帝室に献上され御物となった。昭和天皇(1926~1989)崩御ののち国家管理となり、現在宮内庁三の丸尚蔵館に収蔵される。

②『孔侍中帖』紙幅中間位の「延歴勅定」印は、『喪乱帖』と同じもの。こののちの記録はない。近年、岡田呉陽氏が入手し、のち岡田家から前田侯爵家の所蔵となり、前田育徳会に収蔵される。

③小川本『真草千字文』『妹至帖』ともに、個人蔵。小川本『真草千字文』は智永の書とされるが、智永が王羲之『真草千字文』を臨書したと伝えられ、中国より将来された時に王羲之書として扱われていた可能性は十分考えられる。

④奈良国立文化財研究所(奈良市)所蔵。

〈4〉欧陽詢真蹟には、

・1 欧陽詢『真蹟屏風』一二扇(『天平勝宝八歳七月二十六日献物帳』記載)がある。

〈4〉1は、出蔵の記録はないが、延歴六年(787)から一二年(793)のあいだに出蔵され、のち返納されないものである。

以上から、学書の内容を明らかにできるものは王羲之・王献之・欧陽詢にみられる中国書の様式である。光明皇后の御臨本は、王羲之書『楽毅論』を臨書されたもので、その学書対象を明らかにしている。

王羲之(303~361)・王献之(344~388)の書は、唐の太宗皇帝(在位626~649)によって皇室の書として尊重された。とくに王羲之真跡を蒐集整理し、その搨書本を帝直属の役所において制作し下賜した。

太宗皇帝の王羲之真跡を蒐集整理は、褚遂良が撰した『晋右軍王羲之書目』にみることができる。楷書五巻(四〇帖)・行草書五八巻(三六〇帖)をあげるが、このなかの楷書五巻の第一にあげられるのが『楽毅論』で、光明皇后の御臨があることは学書の正統を示すものである。

また、前述の〈3〉王羲之・王献之の真蹟・搨書・臨書は、唐帝室より将来されたものと考えられている。『喪乱帖』『孔侍中帖』は、唐帝室の搨書技術の水準を示すものとして重要であり、王羲之真跡にもっとも近いものと考えられている。

王羲之・王献之書を尊重する伝統は中国の歴代王朝に継承され、民間においてももっとも尊崇を集めた。書を文化にもつ民族文化圏においては、こんにちにおいても最高書法とされる。

欧陽詢(557~641)は太子率更令として太宗皇帝の側近であったが、書においても初唐における楷書の名手である。欧の楷書は、方整を体にするが内に円渾を蔵して特色がある。楷書には『皇甫誕碑』『化度寺邕禅師塔銘』『九成宮醴泉銘』『温彦博碑』(以上 拓本)、行書には『史事帖』(拓本 快雪堂帖所収)『夢奠帖』(拓本 玉虹鑑真帖所収)がある。

我国の『金剛場陀羅尼経』(天武天皇一四年 686)は、日本書写年のある最古のものである。書風に欧の楷書の影響が指摘されるもので、我国における欧書の受容が確認できる例証である。

また、嵯峨天皇(786~842)御筆と伝来される『李嶠百詠断簡』は、欧の行書である『史事帖』『夢奠帖』と書風の酷似が指摘される。このことから欧書の受容が楷書のみならず行書にも及んでおり、ひろく欧書が好まれ我国に欧書が将来された以後も長期に学書されたことが理解できる。

6、王羲之『楽毅論』について

*************************************************************************************

王羲之によって書かれた細楷『楽毅論』の文献の記載は種々あるが、内容の一致しないものである。

・南朝の梁に搨本が伝えられ武帝と陶弘景のあいだで論評された(梁・陶弘景「与梁武帝論書啓」第一条 第二条 第三条 第五条)。

・隋の智永(生卒不詳)が、「楽毅論は正書第一なり。梁世に摸出し、天下これを珍とす。」とした(隋・智永『題右軍楽毅論後』)。

・唐の褚遂良(596~658)が、王羲之の正書五巻をあげ、『楽毅論』を楷書の第一とした(唐・褚遂良『晋右軍王羲之書目』)。

・王羲之が石刻に直接に書写したため唐太宗皇帝が蒐集した時から石刻であった。太宗崩御(649)に際して、その陵墓である昭陵に陪葬された(宋・沈括『夢渓筆談』)。

・昭陵陪葬ののち盗掘によって再び世に現れた時には石刻は断裂していて、これを所蔵していた(宋・欧陽脩『集古録跋尾』、宋・趙明誠『金石録』)。

・『楽毅論』の真跡本があったが、唐の太平公主の乱に際して、咸陽の老婆によって竈に投ぜられて焼却された(唐・徐浩『古蹟記』)。

いま見ることのできる王羲之『楽毅論』は〈1〉餘清斎本と〈2〉元祐秘閣本の二系統がある。ともに法帖にあるものでどのくらい原跡に近いものかどうか判断することは難しい。

〈1〉餘清斎本『楽毅論』は、明の呉廷が所蔵の絹本真跡によって刻入したとするものである。末尾一行下半に「永和四年十二月廿四日 書付官奴」があり、また末尾一行上部には「异僧權」の三字が書かれている。官奴は、王羲之の子の献之の幼時の字である。永和四年(348)には、献之五歳にあたる。异・僧権は、梁の鑑定家である朱异と徐僧権の署名である。

歴代の評価は、明の刑侗が唐摸本、楊明時は梁摸本、清の楊守敬が梁摸本または初唐摸本として、善本としている。

〈2〉元祐秘閣本『楽毅論』は、その姿を停雲館法帖にみることができる。停雲館法帖には、二種の『楽毅論』を載せるが、その第一種が元祐秘閣本『楽毅論』を伝えるという。

歴代の評価は、清の翁方綱が梁摸本または唐摸本を忠実に伝えているとして、善本としている。

〈1〉〈2〉を比較すると、〈1〉は表題である「楽毅論 夏侯泰初」一行がない。本文は二二行、一行目下半に六字分の損字がある。また唐諱による文字の避諱がないことから唐摸本であることは考えにくいこと、梁の鑑定家である朱异と徐僧権の署名があることなどから、歴代の鑑賞家は梁摸本または初唐摸本と見ている。〈2〉は損字がなく完本であることが優れている。

褚遂良『晋右軍王羲之書目』には「楽毅論 四十四行 書付官奴」とあることから、餘清斎本『楽毅論』本文二二行と末尾一行「永和四年十二月廿四日 書付官奴」、これに表題「楽毅論 夏侯泰初」一行を加えれば四四行になり、行数が一致する。これらの点から餘清斎本『楽毅論』が、もっとも善本と判断される。

なお、西川寧博士は、餘清斎本と元祐秘閣本ともに祖本は唐のころのものであって、王羲之に直接に結びつくことはないと指摘されている①。

①「楽毅論二種」(『西川寧著作集』6 所収)。

7、御臨『楽毅論』と餘清斎本の比較

*************************************************************************************

臨書の意義は、古典を学ぶことに集約されるが、もう少し言葉をつくせば……臨書とは、先達の美への追求の結果である筆跡を、学習者が筆を持ってまねてみることである。このことによって学習者の肉体をとおして現実の体験として追体験することであり、先達の美を学習者自身が獲得することである。……と考える。

臨書とちかい言葉に搨書・摸書がある。臨書が見写しであるのに対して、後者は敷き写しをいう。今日では臨書と搨書・摸書は、はっきり区別されるが唐の頃までは原本をそっくりに復原することをいい作業の結果に違いはない。

これを裏付けるものに『蘭亭序』の臨摸本がある。『蘭亭序』は王羲之の原本は伝わらないが、何種類もの臨本また摸本を見ることができる。欧陽詢・虞世南・褚遂良による臨本、馮承素による摸本といわれるものがあるが、それぞれに微妙な違いはあるものの基本的には同じものといって良い。

また、今世紀初頭に発見された敦煌文書のひとつに蒋善進(生卒不詳)が貞観一五年(641)に臨した智永『真草千字文』がある。これが我国にあって国宝に指定される小川本と書風が非常に酷似していることも例証として挙げることができる。蒋善進臨本と小川本とは、研究によって筆画に異同があることからテキストが異なることが指摘される。異なるテキストから非常に酷似した書風になることは、それだけ原本の書風を忠実に再現していることを示している。臨書・搨書・摸書ともに、完璧な原本の再現を意味していたことになる。

これが宋になると……画は摸することができるが、書は臨することはできても摸することはできない。(米芾『書史』)①……臨と摸との二者はまったく違うことであり、間違ってはならない。(黄伯思『東観餘論』)②という意見や提唱がなされるように臨書と搨書・摸書が意識して区別されるようになる。こうした考え方は、臨書が表面的な複製という意味から、それぞれの古典がもつ美の復原を意識したものである。

とくにのちの明末の王鐸が王羲之法帖を臨書して独自の連綿草をなし、清末には呉昌碩が『石鼓文』を臨書して独自の金石書法を確立したことは、臨書が学書という行為から発展して、芸術表現の手段方法として意義を明確にするようになった。

御臨本は、餘清斎本と元祐秘閣本とを比べてみると餘清斎本にちかいように思われる。

餘清斎本との比較では

・受(本文九行目) 餘清斎本、最終画に点を加える。

・極(本文一〇行目) 御臨本、最終一横画を烈火(四点)にする。

・貪(本文三五行目) 御臨本、四画目フを一横画を書いて二点にする。

・宏(本文三七行目) 御臨本、ウ冠を書いて一横画を加えている。

以上の通り筆画に相違があることから、別系統のものによって御臨されたと考えられる。とうぜん臨書するためには原帖が必要であるはずだが、『献物帳』には原帖の存在は記載されない。また、『献物帳』の書跡の記載には、真蹟・搨書・臨書はあるが、拓本についてはないことから御臨も真蹟・搨書・臨書のいずれかによったものと推測される。

また御臨には、多(本文二行目)・志(本文二七行目)・士(本文三七行目)・生(本文四〇行目)の脱字があるが、行だて・配字ともにおなじであることから原帖に忠実に行なわれたものであることがわかる。

光明皇后当時の臨書の様子は、前述の『蘭亭序』また智永『真草千字文』の臨書・搨書が行なわれた時代と同時代であることから、原本に対して忠実に複製されたであろうことは間違いないことと思われる。餘清斎本と御臨は、文字相違から底本を異にすることは明らかであるが、書風の酷似は同系統の祖本であることを証明し、とくに光明皇后の御臨が天平一二年(740)であり、同時期の聖武帝遺品の『喪乱帖』『孔侍中帖』が王羲之書に直結すると考えられることからも、皇后の御臨は王羲之『楽毅論』を再現するもので、同系統と考えられる餘清斎本も信頼のおけるものと判定されよう。

①画可摸。書可臨而不可摸。

②世人多不暁臨摸之別。臨謂以紙在古帖旁。観其形勢而学之。若臨淵之臨。故謂之臨。摸謂以薄紙覆古帖上。随其細大而搨之。若摸画之摸。故謂之摸。又有以厚紙覆帖上。就明牖景而摸之。又謂之響搨焉。臨之与摸。二者廻殊。不可乱也。

8、御臨『楽毅論』の御名について

*************************************************************************************

御臨本文に黄麻紙一枚を継いで「天平一六年十月三日 藤三娘」との署名があるが、以下の疑問点がある。

〈1〉我が国では古来より貴顕が署名する例はなく、たとえば聖徳太子『法華義疏』・聖武天皇『雑集』・光明皇后『杜家立成雑書要略』をはじめ平安期の古筆にも署名のないのが通例である。このことから御臨本に署名のあること。

〈2〉「藤三娘」とは藤原不比等の第三子つまり光明皇后のことだが、皇后に即位して一五年も経てから「藤三娘」と署名していること。

〈3〉本紙に署名せずに別紙を継いでいること、本文と御名が同一人物による筆跡かどうか。

〈1〉については即断しがたいものがある。識者の御教示を頂きたい。

〈2〉御名「藤三娘」について、皇后の関与された書跡に御名を調べてみる。

光明皇后は三度の写経事業を発願されことが知られている。これらの写経は『一切経』五〇四八巻という膨大なもので個人の願経といっても皇后自身が行なうのものではなく写経所において多数の写経生がおこなう国家事業であった。

このうちの天平一二年三月八日(740)願経の願文また天平一二年五月一日(740)願経の願文には、ともに「皇后藤原氏光明子」と書かれている。また、天平一五年五月一一日(743)願経の願文には、「仏弟子藤三女」と書かれている。

このように名前を略すことは、長屋王の神亀五年(728)願経の願文①には「仏弟子長王」と書かれる例がある。

「仏弟子藤三女」は天平一五年にあたり、御臨本の天平一六年署名「藤三娘」の前年にあたることから問題がないことが理解される。

〈3〉御臨本の御名には「天平十六年十月三日 藤三娘」とある。筆写の筆画の様子を詳しく観察分析すると、「平」「年」に共通の特徴がある。また「月」「藤」に共通の特徴がある。さらに「藤」に特徴がある。

・1 「平」「年」はともに最終縦画を書く。縦画を書く際に上部一横画から離れて接触しない。

・2 「月」「藤」に共通する月は、三画四画の一横画は二画目縦画に起筆を突き出し、三画の一横画終筆は右縦画に接触せず、四画の一横画終筆は右縦画に接触するほどに近い。

・3 「藤」の終画の水を、糸に書く。

これを御臨本本文などと比較検討すると、

・1については、御臨本「不」(第二行目)「迂」(第四行目)「乎」(第六行目)とも、縦画を書く際に上部一横画から離れて接触せず共通している。

・2については、御臨本「夏」(第一行目)「賢」(第六行目)「遺」(第七行目)とも、それぞれの字の目のところの三画四画の一横画は二画目縦画に起筆を突き出し、三画の一横画終筆は右縦画に接触せず、四画の一横画終筆は右縦画に接触するほどに近く共通している。

・3については「藤」が御臨本にはないので、天平一二年三月八日願経の願文にある「皇后藤原氏光明子」・天平一二年五月一日願経の願文にある「皇后藤原氏光明子」・天平一五年五月一一日(743)願経の願文にある「仏弟子藤三女」の「藤」と比較してみると、天平一二年三月八日願経の「藤」が水を書くほかは、天平一二年五月一日願経の「藤」また天平一五年五月一一日願経の「藤」ともに糸に書くことは共通している。また光明皇后御書『杜家立成雑書要略』に押印される「積善藤家」印があるが、この「藤」も糸にしている。こうして「藤」の終画の水を、糸に書くことが光明皇后御名の通例と考えられる。

以上の点から、本文と御名が同一人物による筆跡であり、光明皇后御筆であると証明されると考える。

神田喜一郎博士は……『東大寺献物帳』に「皇太后御書」とあるのを御所蔵の意に解釈された〈1〉。また光明皇后御書は、本文の白麻紙に継いだ黄麻紙に記される「天平十六年十月三日 藤三娘」だけであって本文の筆跡に比較すると相違がある〈2〉。……と指摘されたが、こうしたご指摘も御名の存在に疑問を持たれてのお考えであったのではないかと思われる。

〈1〉について 『東大寺献物帳』(天平勝宝八歳六月二十一日献物帳)に聖武天皇御筆『雑集』一巻・元正天皇御筆『孝経』一巻・光明皇后御筆『頭陀寺碑文』『杜家立成』『楽毅論』一巻・光明皇后御筆『楽毅論』一巻があることは前述した。元正天皇御筆『孝経』一巻・光明皇后御筆『頭陀寺碑文』『楽毅論』は失われて伝来しないが、聖武天皇御筆『雑集』一巻・光明皇后御筆『杜家立成』と『楽毅論』一巻(本件)は現存している。これを『献物帳』の記載記録にあたると、「雑集一巻 右平城京御宇 後太上天皇御書」とあり、また「頭陀寺碑文 併杜家立成 楽毅論一巻 楽毅論一巻 右二巻 皇太后御書」とある。『雑集』一巻は聖武天皇の御筆であることは明白であり、『杜家立成』と『楽毅論』一巻についても光明皇后の御筆と解釈することが通常であると考える。神田博士の御説にしたがえば、『雑集』一巻と『杜家立成』についても聖武天皇の御所蔵と考えなければならないだろう。

〈2〉について 『楽毅論』本文と御名の筆跡については、すでに詳述したとおり同一筆者によるものと考える。

①神亀五年五月一五日願経『大般若波羅蜜多経』第二六七願文。根津美術館(東京)所蔵。

9、おわりに

*************************************************************************************

平成七年年頭『玄筆』1997―1(書道研究玄筆会)に「臨書探訪」シリ―ズ9として―光明皇后御臨 王羲之『楽毅論』―の題名で、書学を中心にして検討内容を発表した。小稿は、そのときの掲載原稿の調査内容にもとづいて再構成し、さらに加筆訂正したものである。

日本書道のうち、とくに奈良朝は中国との文化交流が盛んな時期にあたり、日中ともに書が隆盛を極めた時代であった。その関連を探り、新しい視点での検討は重要なことである。小稿が、些かなりとこうした意義に応じられれば幸いである。

小稿を進めるうえで、専門を異にする歴史学・仏教学・文献学に関して触れることも多く不十分な点もあることと思われます。識者の御指摘御教示をお願いします。

参考文献

*************************************************************************************

―中文―

『史記』

『三国志』

『芸文類聚』

『与梁武帝論書啓』陶弘景(『法書要録』巻二 所収)

『題右軍楽毅論後』智永(『法書要録』巻二 所収)

『晋右軍王羲之書目』褚遂良(『法書要録』巻三 所収)

『書史』米芾

『東観餘論』黄伯思

『古蹟記』徐浩

『夢渓筆談』沈括

『集古録跋尾』欧陽脩

『金石録』趙明誠

―日文―

旧版『書道全集』5(平凡社)1930

旧版『書道全集』9(平凡社)1930

『書道全集』9(平凡社)1954

『書道全集』7(平凡社)1955

『書道全集』11(平凡社)1955

『書道全集』4(平凡社)1960

『正倉院』原色日本の美術4(小学館)1968

『王羲之 王献之』書道藝術1(中央公論社)1975

『光明皇后』(平凡社)1979

『特別展 正倉院宝物』(東京国立博物館)1981

『日本の写経』植村和堂(理工学社)1981

『中田勇次郎著作集』1(二玄社)1984

『中田勇次郎著作集』2(二玄社)1984

『正倉院宝物 北倉』(朝日新聞社)1987

『魏晋唐小楷集』原色法帖選26(二玄社)1987

『正倉院』(小学館)1990

『写経』墨スペシャル7(芸術新聞社)1991

『西川寧著作集』6(二玄社)1992

『光明皇后 空海 最澄集』日本名筆選36(二玄社)1995

『玄筆』1996―12(書道研究玄筆会)1996

『玄筆』1997―1(書道研究玄筆会)1997

『玄筆』2000―1(書道研究玄筆会)2000

初出/駒沢女子大学日本文化研究所『日本文化研究』第2号(平成12年3月)

Web版/平成18年5月再編・加筆