臨書探訪34 (12) ◆◇◆HOMEにもどる

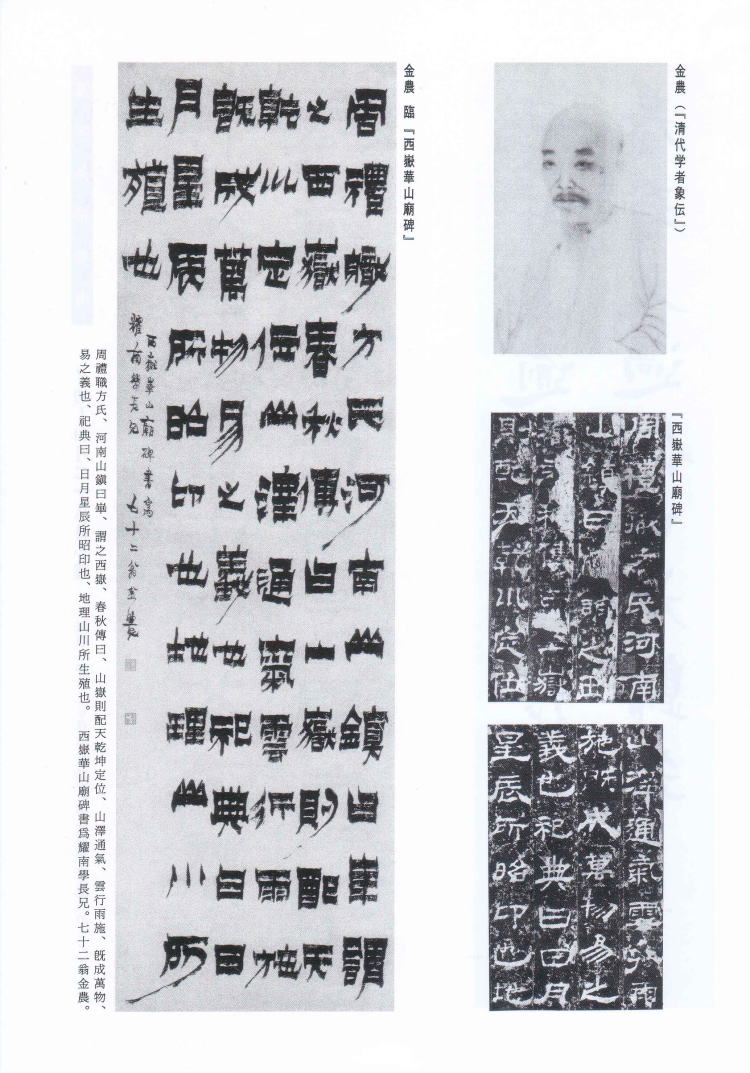

金農 臨 『西嶽華山廟碑』

*************************************************************************************

今回は、金農(きんのう)を取り上げてみたいと思います。金は、有名な作家にもかかわらず細かい伝記のわからない人です。作品にも書画の多数の作品が伝わっていますが雁作もおおく指摘されています。そうしながらも金の作品の愛好者はおおく、その所蔵者は、逸品中の逸品として自慢するところです。

金は、康煕(こうき)二六年(1687)に生れ、出身地は仁和(じんわ 浙江省杭県・せっこうしょうこうけん)とされます。名は農(のう)、字は司農(しのう)・寿門(じゅもん)、号は冬心(とうしん)・吉金(きっきん)のほかに稽留山民(けいりゅうさんみん)・曲江外史(きょくこうがいし)・昔邪居士(せきやこじ)・百二硯田富翁(ひゃくにけんでんふおう)などがあります。いっぱんには号の冬心が口になじんで、金冬心とよんでいるようです。金は、科挙(かきょ)を受験して官吏になろうとした様子はなく、一生を布衣(ふい)として市井(しせい)に過ごしました。金が、もっとも活躍したのは揚州(江蘇省江都県・こうそしょうこうとけん)に移り住んでからの晩年になってからのようです。

当時の揚州は、清朝の国力が充実した時期にあたり、塩商人や織物商人などの富豪があらわれ、ありあまる財力を背景に文人や学者が集まり文芸の淵叢の地としての様相を形成するようになりました。ここで活躍した文人とくに画人には、金のほかに王士慎(おうししん)・李鱓(りせん)・黄慎(こうしん)・高翔(こうしょう)・鄭燮(ていしょう)・李方鷹(りほうよう)・羅聘(らへい)などの名人がいます。これらの人々はのちの世の人が揚州八怪(ようしゅうはっかい)とよんで、その特異性を賞賛しました。

揚州八怪という命名にはすこしあやしげなものを想像させますが、この場合は八人それぞれが、従来にない独自の表現をしていたことを意味しています。なにかの図録に英文の訳で、“The Eight Masters Yangzhou”というのを見ましたが、これだと“揚州の八人の巨匠”という訳になります。しかしこの「怪(かい)」の意味するところは巨匠ではありません。それは従来の権威や伝統の表現を離れた、まったく自由な気風や創造によるものです。こうして表現されたものは、ある富豪の、また個入の好みといって良いもので万人が賞賛するといったものではありません。ちょっと間違えば、とんでもないゲテモノ趣味になりかねない危険な要素を孕(はら)んだもので、これこそが怪という言葉の背景なのです。

今回の臨『西嶽華山廟碑(せいがくかざんびょうひ)』は、碑の冒頭からを書いたものですが、はたしてこれは臨書でしょうか。落款には「西嶽華山廟碑。書するに耀南学長兄(ようなんがくちょうけい)の為(ため)に。七十二翁、金農。」とありますので、金自身がはっきり書いているくらいですから『西嶽華山廟碑』を意識したものであることは確かでしょう。七十二翁は、金の七二歳で乾隆(けんりゅう)二三年(1758)にあたり、没年(乾隆二八年)の五年前の作品です。金独特の濃墨をひきのばした肉太の横画やその書きぶりは漆書(しっしょ)とよばれています。漆(うるし)は、へらで横にひきのばして器を塗ること、またひきのばす時に横に縞になることから名付けられたものでしょう。作品の文字の様子を見ますと横長の字、縦長の字を揃(そろ)えるともなく自然に配置しています。ところが横に字の頭を揃えていないのにきれいに横に揃って見えるのです。この不揃い(ふぞろい)という不安定のなかにある安定は、まったく都会的感覚です。金の書の筆線は収縮しています。この収縮した緊張を開放するかのようにところどころ線を伸ばします。それは一文字の範囲を越えて隣の行に、また下の字にまで勢いを伸ばしています。こうした表現は過去にあったでしょうか。こうした様相が、まさしく怪と称される所以(ゆえん)なのです。

楊守敬はこう言っています。「……金農の八分(はっぷん)・隷書(れいしょ)は前人の束縛を受けずに独自の風を築いた。しかしこの風を追随するものがいれば魔道(まどう)である。」(『学書邇言・がくしょじげん』より)。魔道とは、本道をはずれて邪道におちいることを言います。

初出/『玄筆』13号(平成9年4月)

Web版/平成18年5月再編・加筆