臨書探訪41 (14) ◆◇◆HOMEにもどる

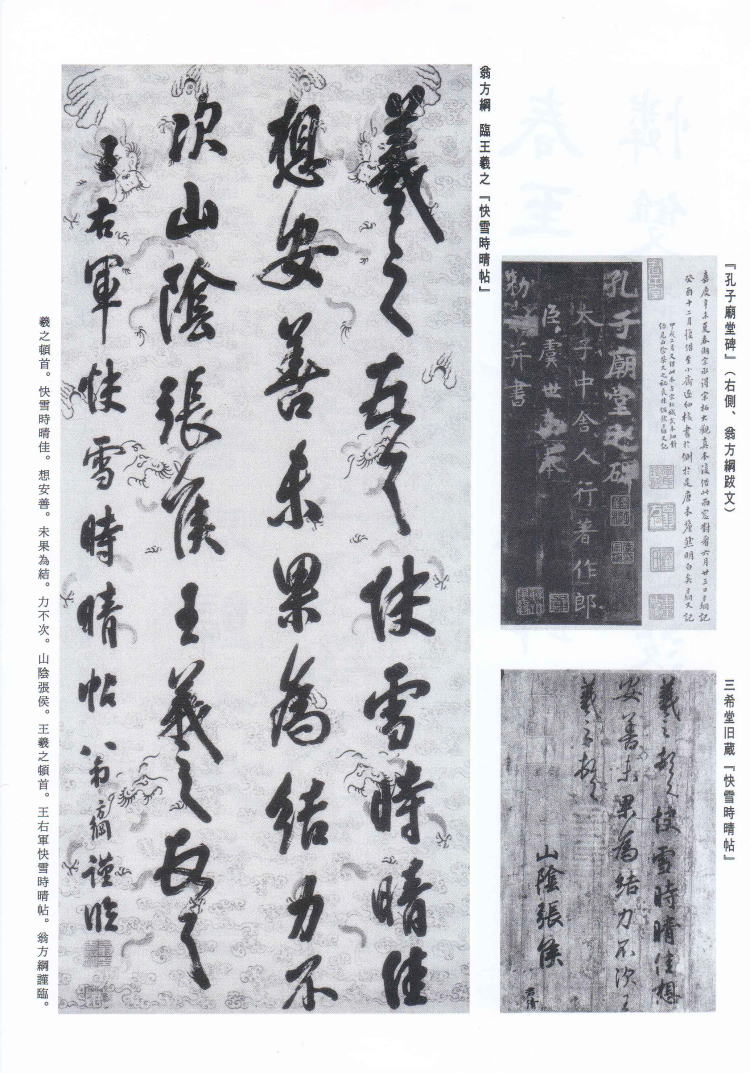

翁方綱 臨 王羲之「快雪時晴帖」

*************************************************************************************

さて今回は、翁方綱(おうほうこう)を取り上げてみたいと思います。翁には『粤東金石略(えっとうきんせきりゃく)』(乾隆三六 1771)や『両漢金石記(りょうかんきんせきき)』(乾隆五四、1789)などの著作があり、金石研究のさきがけをなした人です。しかし、こうした著作もひろくは読まれていないようで馴染みがうすいのが残念ですが、もっとも身近な存在に感じられるのは『孔子廟堂碑(こうしびょうどうひ)』の拓本のまわり翁によって書き付けられた夥(おびただ)しい跋文でしょう。跋文ごとに押された「蘇斎(そさい)」印は、翁の斎号です。『孔子廟堂碑』は、虞世南(ぐせいなん)の書として信頼のおけるものですが、唯一無二の独孤本(どっこぼん)です。大収蔵家の李宗澣(りそうかん)が秘蔵して、李氏の四宝(りしのしほう)のひとつに数えられました。のちにわが国の三井家聴氷閣(みついけていひょうかく)に重金をもって将来され、現在三井記念美術館(東京、日本橋)に蔵されています。この『孔子廟堂碑』は、昭和六十年に二玄社が完全複製して出版(原色法帖選12)しました。当時、聴氷閣蔵『孔子廟堂碑』は所在がはっきりせず海外流失の噂もありましたが、国内にあってしかも原色カラーによって複製刊行されたことに、よろこびと驚きをもって迎えられました。

翁は、雍正(ようぜい)一一年(1733)に生れ、出身地は順天府大興(じゅんてんふたいこう 北京)。本名は方綱、字は正三(せいさん)、号は覃溪(たんけい)また蘇斎といいました。翁は、たいへん早熟な天才ぶりで二十才(乾隆一七、1752)のとき科挙(かきょ)に合格して進士(しんし)となり高級官僚として役職を歴任し、乾隆帝(けんりゅうてい)の国家事業である『四庫全書(しこぜんしょ)』の編纂に参画して四庫全書纂修官(しこぜんしょさんしゅうかん)となり、乾隆五五年(1790)には内閣学士にいたりました。役人としての活躍はこれが最後となり、のちに閑職に移って嘉慶(かけい)二三年(1818)に没しました。

翁の書は、はじめ顔真卿(がんしんけい)、ついで歐陽詢(おうようじゅん)を学んだとされます。また『化度寺碑(けどじひ)』『九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)』『孔子廟堂碑』の三つを唐の楷書の最上のものとし、唐碑(とうひ)を尊重しました。今日わたくしたちが初唐(しょとう)の楷書を尊重して学ぶことに熱心ですが、こうした考えは、翁の影響が大きいように思われます。翁よりまえには『楽毅論(がっきろん)』『黄庭経(こうていけい)』などの王羲之(おうぎし)のものを中心に学ぶものが多かったようです。また伝記には、隷書(れいしょ)は『史晨碑(ししんひ)』『韓敕碑(かんちょくひ 礼器碑のこと)』などの諸碑を学んだとされます。とくに文中に隷書について触れられていることは、当時隷書を学ぶものがあまりいなかったことによる理由でしょう。ただ翁の書には、楷書・行草で書いたものが多く、隷書はあまり見られないようです。くわえて翁は細楷を得意としました。七〇歳をすぎても燈下にて蝿頭(ようとう)ほどの大きさの楷書を書いたと伝えられます。

翁の臨王羲之「快雪時晴帖(かいせつじせいじょう)」は、日中友好会館美術館で開催された『中国書法名品展』(中華書店・北京市文物事業管理局主催、1988)に展覧されたものです。極彩色の見事な手描き蝋箋(ろうせん)に墨をたっぷりと含ませて黒々と書かれ堂々とした紙面は大官としての貫禄十分でした。紙幅の四行めの署名に「謹臨(きんりん)」とあるのは、はっきりとした背景は分かりませんが、「快雪時晴帖」を臨書したこと、そのことが理由かも知れません。というのも「快雪時晴帖」は、乾隆帝の書のコレクションのなかでもっとも大切にされていた一つだからなのです。乾隆帝は、政務に精励して英邁(えんまい)な君主でした。また文人皇帝であった乾隆帝は歴代の書画文物を収蔵して、帝自身が鑑賞、臨書、題跋を施しました。帝はあまたの蔵品のなかから名品中の名品として王羲之「快雪時晴帖」・王献之(おうけんし)「中秋帖(ちゅうしゅうじょう)」・王珣(おうじゅん)「伯遠帖(はくえんじょう)」を挙げ、この三つをもっとも希(き 宝・たから)として自身の書斎を「三希堂(さんきどう)」と命名しました。また、帝の居所であった紫禁城(しきんじょう 故宮のこと)に雪が降るごとに三希堂において「快雪時晴帖」をとりだし臨書したと伝えられます。乾隆帝の御世(みよ)に大官であった翁が、謹臨として「快雪時晴帖」を書くことはごくあたりまえのことであったろうと思われます。

初出/『玄筆』15号(平成9年6月)

Web版/平成18年5月再編・加筆