臨書探訪80 (18) ◆◇◆HOMEにもどる

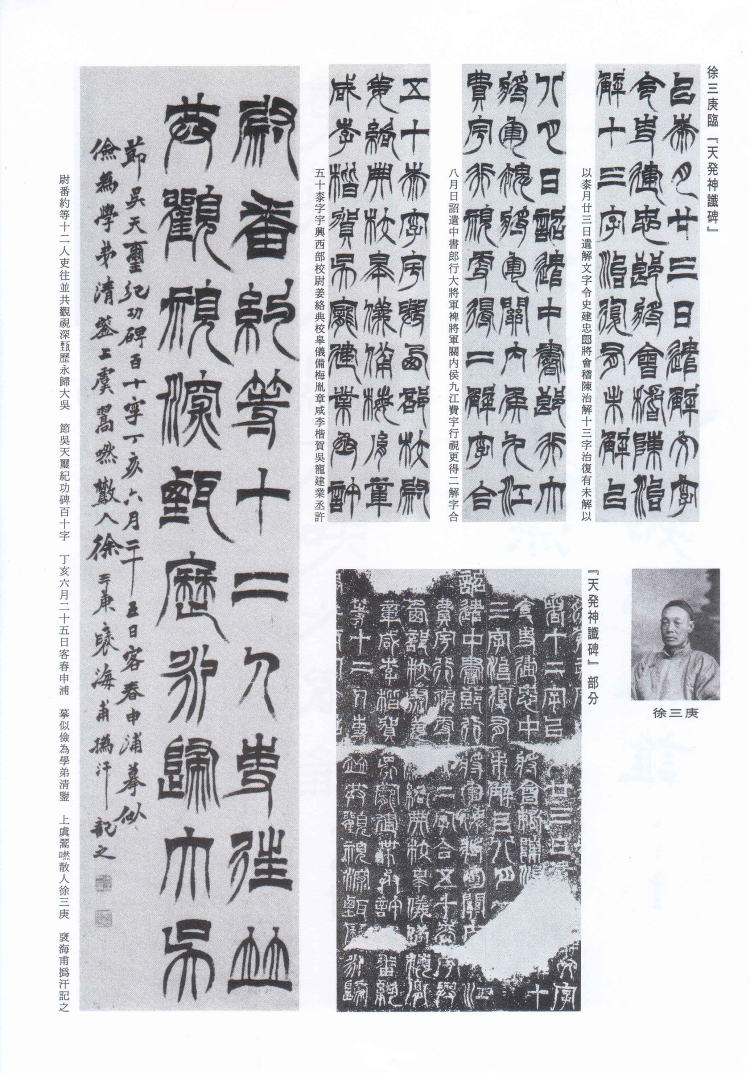

徐三庚 臨 『天発神讖碑』

*************************************************************************************

今回は、徐三庚(じょさんこう)を取り上げてみたいと思います。黄は、道光(どうこう)六年(1826)に生れました。字を辛穀(しんこく)、号を袖海(しゅうかい)・井罍(せいらい)また金罍道人(きんらいどうじん)といい、上虞(じょうぐ 浙江省・せっこうしょう)の出身です。生涯にわたり官途に就かず、同治(どうじ)・光緒(こうちょ)の頃(1874~75)に上海に居を移し、書・刻印を売って業としました。同じ頃に活躍した趙之謙(ちょうしけん)は三歳年少になります。趙は、官僚をめざして半生を科挙(かきょ)に費やして、ついに志を得ることができませんでしたが、対照的に徐は市井に生涯を過ごしました。また活躍した土地も、趙が首府の北京であったのに対して、徐は商業経済で栄えた上海でした。書と刻印を主なものとして文墨生活をおくった徐でしたが、道光二〇年(1840)にはアヘン戦争で英国に敗れ、道光三〇年(1850)には太平天国の乱(たいへいてんごくのらん)が起こり、内憂外患に大国清朝の繁栄にも暗雲が影を落としはじめた時期でした。光緒一六年(1890)六五歳でなくなりました。徐の『天発神讖碑(てんぱつしんしんひ)』を精習した篆書や金農(きんのう)の筆法を取り入れた隷書などの書風、また陳鴻寿(ちんこうじゅ)・趙之琛(ちょうしちん)を宗とした浙派の刻風は、徐独特のもので一世を風靡しましたが、この書・篆刻を求めて徐の門下となった我国の明治の先人がいたことは特筆すべきことでしょう。秋山碧巌(あきやまへきがん)や円山大迂(まるやまだいう)は直門となって、徐の芸を継承しました。さらに秋山・円山を通じてもたらされた徐の芸は、西川春洞(にしかわしゅんどう)・初世中村蘭台(なかむららんだい)らを刺激し作風を一変させました。徐の芸は、書・篆刻ともに繊細流麗をもって称されますが、こういった繊麗の風は日本人の心にある原風景と結び付くようで、今日でも徐の書・篆刻を習う人は多いようです。

徐のまとまった作品集は見掛けません、近年においてすら徐だけの作品を集めた展覧会も催されていないようです。こうした名人が、取り上げられないことはたいへん残念なことです。書は『出師表(すいしひょう)』が書跡名品叢刊153(二玄社)でみられるほどです。印は『似魚室印蛻(じぎょしついんぜい)』『金罍山民印存(きんらいさんみんいんそん)』などのほか中国篆刻叢刊『徐三庚』28・29(二玄社)で見ることができます。

さて、取り上げた徐臨『天発神讖碑』は、徐六二歳の書で四屏一一〇字を数える大幅です。落款には「呉(ご)の『天璽紀功碑(てんじきこうひ)』百十字を節す。丁亥(ていがい)六月二十五日、春申浦(しゅんしんほ)に客す。摸して倹為学弟(けんいがくてい)の清鑒に似(しめ)す。上虞の翯ゼン〔口ヘン+然〕散人(こうぜんさんじん)、徐三庚、褎海甫(しゅうかいほ)、汗を撝(ぬぐ)いて之(これ)を記す。」とあります。『天璽紀功碑』は、『天発神讖碑』の別名です。この碑は、石碑といっても板状ではなく、正方形にちかい石を三段に重ねたもので側面四面のうちの三面に字を刻しているという珍しいものです。このことから『天璽断碑(てんじだんぴ)』また『三断碑(さんだんひ)』の名もあります。丁亥は光緒一三年(1887)にあたります。春申浦とは、戦国時代に春申君(しゅんしんくん)という楚の大臣黄歇(こうあつ)によって治められた浦(ほ 海や湖、川などにそった一帯の地)ということから上海をいいます。倹為は、前述の徐の門人となった秋山碧巌の字(あざな)で、このことから秋山碧巌のために書かれた四屏であることがわかります。翯ゼン〔口ヘン+然〕散人は、徐の号としては知られないものですが、この落款によって翯ゼン〔口ヘン+然〕散人も号として使われていたことが明らかになりました。褎海は号ですが甫は、男性につける美称です。某生(なにがしせい)の生と同じように軽い置字(おきじ)でしょう。‥‥『天発神讖碑』の百十字を節臨した。光緒一三年の六月二十五日、上海に客居した。臨書して秋山碧巌の鑑賞に示した。上虞の翯ゼン〔口ヘン+然〕散人、徐三庚、褎海甫、汗をぬぐってこれを記した。‥‥というほどの意味でしょう。秋山碧巌が中国に渡ったのは明治一九年(1886)年一月になります、この月すぐに徐の門下生になります。徐の臨書は、その翌年にあたります。碧巌は学ぶこと五年にして、光緒一六年(1890)明治二三年冬に帰国しました。

初出/『玄筆』19号(平成9年10月)

Web版/平成18年5月再編・加筆