臨書探訪24 (2) ◆◇◆HOMEにもどる

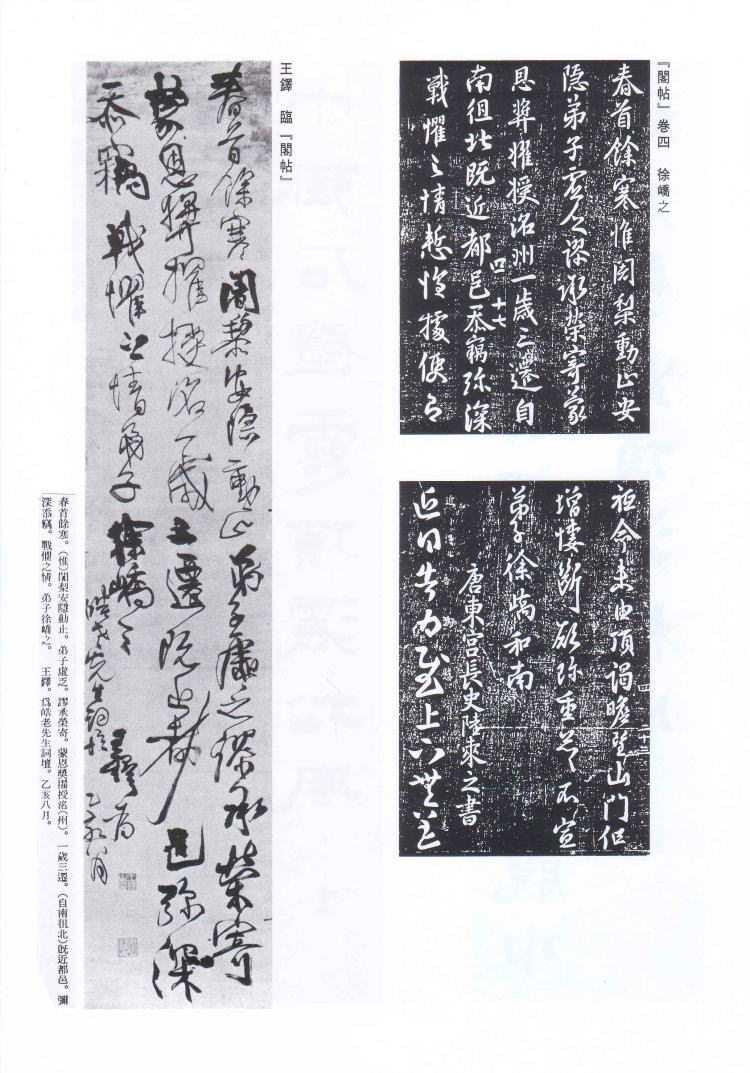

王鐸 臨 『淳化閣帖』

*************************************************************************************

今回は王鐸(おうたく 注1)を取り上げてみたいと思います。王鐸の臨書といえば、王羲之(おうぎし)また王献之(おうけんし)などの筆跡を臨書した、あの連綿草(れんめんそう)による長条幅(ちょうじょうふく)が思い出されます。王鐸は、王羲之・王献之などの筆跡を、当時の書道全集ともいうべき『閣帖(かくじょう)』から学んでいたようです。『閣帖』とは『淳化閣帖(じゅんかかくじょう)』のことです。『閣帖』は、巻一は皇帝の書、巻二〜巻四は名臣の書、巻五は古法帖、巻六〜巻八は王羲之の書、巻九〜巻十は王献之の書を載せています、いまの書道全集とはだいぶ違います。内容は、王羲之・王献之が全体の半分を占めていますから当時から非常に尊重されていたことが分かります。面白いことに顔真卿(がんしんけい)をならった柳公権(りゅうこうけん)はありますが、顔真卿は一つもありません。『閣帖』が編集された宋のころは、どうも顔真卿は評価されていなかったようです。連綿とは二字以上を続けて書くことをいいますが、王鐸の場合、三字四字と、時には七字八字と続き、十数字を続けて書いたものもあります。とうぜん墨は途中で涸れますが字の途中で墨継ぎをして書きつなぎます。こうした結果、王鐸独特の連綿草ができあがります。こうした連綿草は、明末・清初(みんまつ・しんじょ)のころの倪元璐(げいげんろ)・黄道周(こうどうしゅう)・張瑞図(ちょうずいと)などの作品にも多く見られます。ひとつの時代の流行といってよいでしょう。この王鐸をはじめとするこれらの人々に代表される連綿草を、西川寧先生は「連綿の狂草」と呼んでいます。実際に王鐸の筆跡を見た方は、その作品のある種の異様さに圧倒されたことでしょう。それは王鐸の作品に共通して受ける生動の肉薄です。青山杉雨先生は「王鐸の書には二面ある。一は顔真卿の法に則る雄健な筆力のものと、一は王羲之の法に倣って優雅な趣を求める方向のものとの二種類である。」と明解に分析しています。

ここに取り上げた臨書は、『閣帖』巻四にある徐嶠之(じょきょうし)のところです。『閣帖』と王鐸の臨書を比べてみて下さい。一字一字あたってみると一行目に「惟」をぬかし、二行目に「州」を、また「自南徂北」をぬかし、「忝竊彌深」とすべきところを「彌深忝竊」としています。三行目は「情」で止めて、残り二行を飛ばして最後の「弟子徐嶠」を付けて、『閣帖』にはない「之」を加えて本文を終えています。『閣帖』は単体で書かれていますが、王鐸の臨書は連綿しています。『閣帖』徐嶠之は静的なたたずまいであるのに対して、王鐸の臨書は動的です。字姿はどうでしょう。いちばん目に入るのは二行目の「都」ですが、原帖の様子との違いは大きいようです。落款にある乙亥(いつがい)は、王鐸四十四歳にあたります。王鐸の逸話に「気持ちがのれば自作の詩を書き、依頼には『閣帖』の一段を背臨(はいりん)する。」といい、また「書作は、一日は『閣帖』を臨書し、一日は依頼の書をかいた。」といっています。背臨とは、原帖を見ないで暗記で書くことをいいますが、この場合は見ないで書けるくらい臨書したということでしょう。王鐸の臨書の態度は折々に問題とされるところですが、結論は各自の考え方によるところでしょう。その態度をけなす人もいるでしょうし、誉める人もいて意見がわかれることと思われます。ただ王鐸の臨書作品に出逢うごとに、その素晴らしさ見事さ、言葉に尽くせない魅力は、一毫も減ずるものでないことだけは誰しもが一致するところでしょう。

注1:王鐸(萬暦二十年・1592〜順治九年・1652)は、河南省孟津の人。字は覚斯、号は石樵・嵩樵、斎号は擬山園などと称した。三十一歳で進士に合格し、高級官僚を歴任し礼部尚書にいたり、明王朝の臣下であったが、王朝滅亡後、清王朝に出仕した。節を重んじる中国では、のちに二朝に仕えた不忠者として名を落とした。人物・業績・著書とも評価されず、書も習うべきものでないとして否定された。その評価が正当に認められるようになったのは近年のことである。

初出/『玄筆』3号(平成8年6月)

Web版/平成18年4月再編・加筆