臨書探訪29 (22) ◆◇◆HOMEにもどる

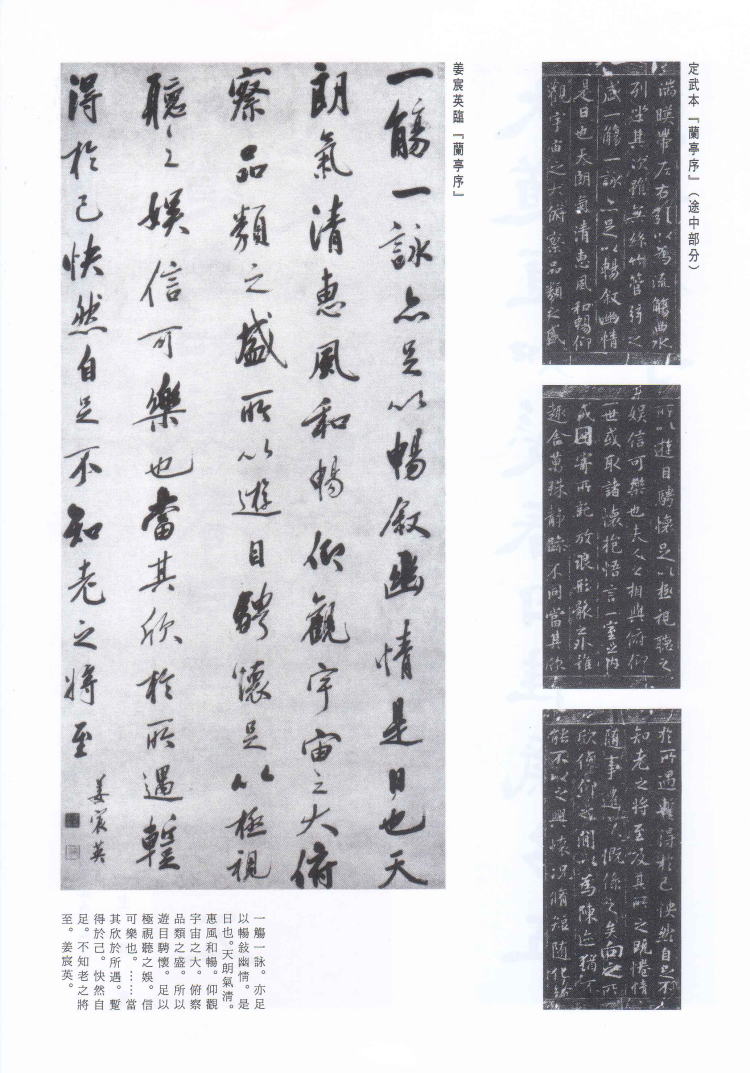

姜宸英 臨 王羲之『蘭亭序』

*************************************************************************************

今回は、姜宸英(きょうしんえい)を取り上げてみたいと思います。姜は、崇禎(すうてい)元年(1628)に生れました。字を西溟(せいめい)、号を湛園(たんえん)といい、慈谿(じけい 浙江省)の出身です。明末清初(みんまつしんしょ)という王朝交代の激動の混乱期に半生を過ごし、明が滅んだ時は一七歳でした。祖父が明朝の高官であったことから、姜自身も征服王朝の清に出仕するには積極的ではなかったようです。のちにその優秀さは江南の三布衣(こうなんのさんふい)として朱彝尊(しゅいそん)・厳縄孫(げんじょうそん)に姜があげられました。布衣というのは官僚にならずに市井(しせい)にいる人のことを呼んだものです。こうしたことが言われるようになったのは康煕帝(こうきてい)の治世になってからのようで、清朝になって二十年が過ぎた頃でした。清朝にたいする抵抗運動をおさめ漢民族との融和を計るためと、明朝遺民(みんちょういみん)とよばれる前王朝の優秀な人材を登用して政権を安定させるために、科挙によらずに推薦によって官僚を任命しました。こうした推薦(博学鴻儒科 はくがくこうじゅか)によって朱彝尊・厳縄孫は任官しましたが、姜は採用されませんでした。姜が科挙に合格して進士(しんし)となったのは康煕三六年(1697)のことで、姜すでに七十歳まさしく老進士でした。姜を重んじていた康煕帝は、皇帝の直接試験である殿試(でんし 科挙の最終試験)において、帝自身が合格者第三位に指名したほどでした。姜は幹林院編修(かんりんいんへんしゅう)となり『明史(みんし)』の歴史編纂という重職にあたりましたが、翌年に科挙の試験官の不正疑惑に関連して獄中の人となり、康煕三八年(1699)七二歳で亡くなりました。

姜の最晩年は不幸でしたが、非常に人望のあつい人だったようで自著である『江防総論』一巻『海防総論』一巻のほか、のちになって全集として文集・詩集・札記(さっき)・題跋について九種類三三巻が編まれました。書についての著述には『湛園題跋(たんえんだいばつ)』一巻があります。これは『中国書論大系』11(二玄社)に載せていますので参照下さい。『湛園題跋』は、後世の編集ですので同じ題目でも本ごとに異同がありましたが、これを整理して六九の題跋を採り、うち四八を中田勇次郎先生が解説されています。題跋は、おおむね王羲之(おうぎし 『官奴帖』『楽毅論』『蘭亭序』『黄庭経』『十七帖』『聖教序』『告誓文』)についてのものが多く、王献之(おうけんし 『洛神賦』)のものを含めて二王に関するものが半ばとなり、そのほかは近人にたいしてのものは少なく晋人の書についてが多いようです。めずらしいものでは隷書(『曹全碑』)や古印譜についての題跋があります。こうした内容からも王羲之を中心とする書の学習であったことが分かります。また宋の書についてはまったく触れられていないのも注意されます。

取り上げた臨王羲之『蘭亭序』は、上海博物館の収蔵品です。一見してわかるとおり『蘭亭序』の途中から始まるものです。こうした文章の途中を臨書する例はとくに珍しいことではありませんが、書幅四行めの「信可楽也。」以下四十字を省いて「當其欣於所遇。」につないだ理由ははっきりしません。姜は先述の題跋(「跋家蔵唐石蘭亭叙 かぞうのとうせきらんていじょにばっす」)のなかで『蘭亭序』の唐刻石を手に入れたこと。また大事大切にして子孫にも伝えるように言っていることから、もしかするとこれに依ったものとも考えられますが判然としません。この姜が所蔵した『蘭亭序』刻石は有名だったらしく、拓本は『姜氏蘭亭(きょうしらんてい)』として伝えられたということです。姜臨を仔細に見ますと「聴(ちょう)」「蹔(ざん)」に見慣れない筆画があります。「聴」は、耳ヘンのあとの旁(つくり)のところを「十」ではなく「二」していて、「蹔」は、車ヘンのあとの旁のところを「斤」のしたに「一」があるところです。これらは歐陽詢(おうようじゅん)の臨本といわれる定武本(ていぶぼん)『蘭亭序』に近いもので、張金界奴本(ちょうきんかいどぼん)や神龍半印本(しんりゅはんいんぼん)の筆画とはあきらかに異なるものです。また姜は定武本を尊重していることを題跋(「題蘭亭宋搨」「跋自書蘭亭叙」)で述べていますので、『姜氏蘭亭』も定武本の系統ではないかと思われます。

初出/『玄筆』23号(平成10年2月)

Web版/平成18年4月再編・加筆