臨書探訪39 (25) ◆◇◆HOMEにもどる

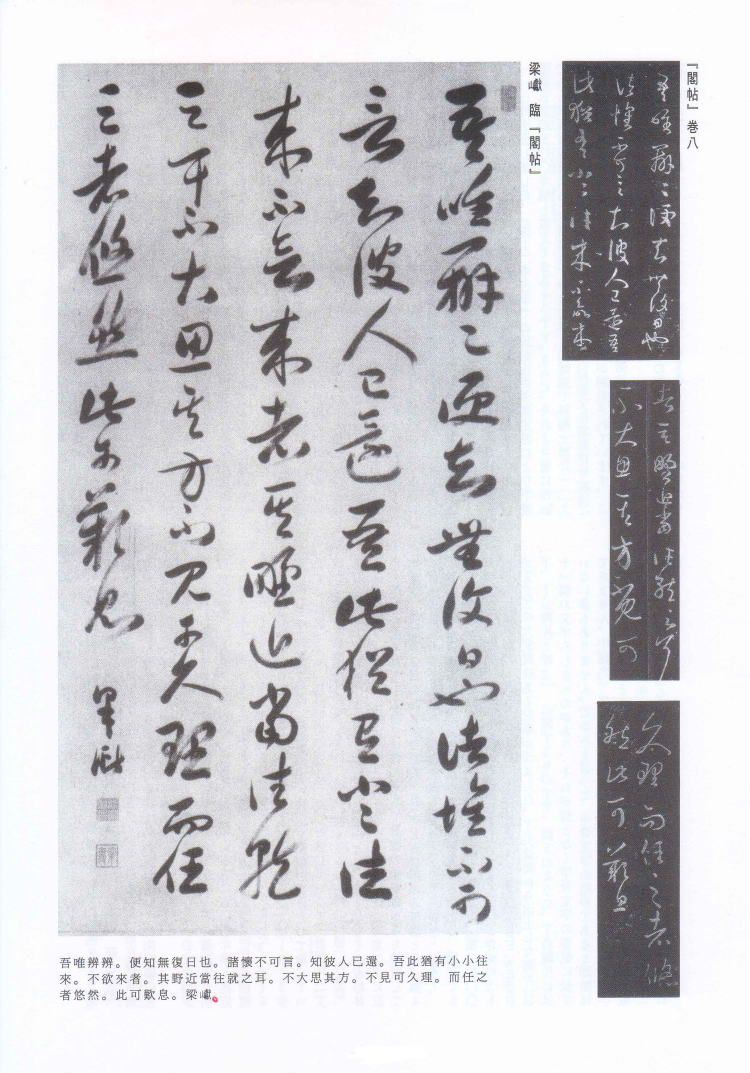

梁巘 臨 王羲之「吾惟弁弁帖」(『淳化閣帖』所収)

*************************************************************************************

今回は、梁巘(りょうけん)を取り上げてみたいと思います。梁の生年ははっきりしません。字を聞山(ぶんざん)、号を松齋(しょうさい)といい、毫州(はくしゅう 安徽省・あんきしょう)の出身です。乾隆(けんりゅう)二七年(1762)に科挙の一次試験である郷試(きょうし)に合格しました。郷試の合格者は挙人(きょじん)とよばれ、また孝廉方正(こうれんほうせい)ともよばれました。もともと孝廉は、漢(かん)のときに学問や徳行の人物を推薦によって官吏に登用した制度をいいましたが、明・清(もん・しん)のときには挙人の別名になりました。梁の官歴としては巴東(はとう 四川省・しせんしょう)の知県(ちけん 市長)になったこと、晩年には退官して寿春書院(じゅしゅんしょいん 安徽省)の教授となったことが知られるほどです。梁の伝記については資料が少なく『安徽通史(あんきつうし)』や『清史稿(しんしこう)』にみられるほどで、生年没年ともはっきりしません。

梁は史書に重きをなす人ではなかったようですが、梁を頼りにしたり書の教えを受けた人に、篆・隷書法(てん・れいしょほう)を確立し近代篆刻の開山といわれる鄧石如(とうせきじょ)や、清朝考証学(しんちょうこうしょうがく)の碩儒であり『説文解字注(せつもんかいじちゅう)』いわゆる『段注説文解字(だんちゅうせつもんかいじ)』の著者である段玉裁(だんぎょくさい)がいたことは、やはり当時において梁という人の徳の高さや書名の高さを知らしめるものでしょう。包世臣(ほうせしん)が著わした『完白山人伝(かんぱくさんじんでん)』(『中国書論大系』巻一一 二玄社 所収)には、鄧石如が寿春書院で学生のためにした書刻印が梁に認められて、さらに梁の紹介によって梅鏐(ばいびゅう)の家に寄宿し、そこで秦・漢(しん・かん)いらいの金石拓本を学び篆隷書法の基礎をなしたと記しています。また段玉裁は『述筆法(じゅっぴつほう)』(同書 巻一五 所収)を著わして、段の質問に梁が答えるかたちで書法の奥義としての執筆法を説いています。『述筆法』には梁との交流の様子について触れられていますが、梁が亡くなってから二十年余りが過ぎたことが書かれており、段の記述が嘉慶戊辰(かけいぼしん 嘉慶一三年 1808)であることから梁が亡くなったのは乾隆五三年(1788)のころと考えられます。

取り上げた臨・王羲之(おうぎし)「吾惟辨辨帖(ごいべんべんじょう)」(『淳化閣帖・じゅんかかくじょう』第八巻 所収)を書いたものです。款文には「梁巘」とあるだけで、書かれた年についてはわかりません。ほかの作例をみても「聞山梁巘」などと署名するにとどまる場合が多いようです。こうしたことは依頼の多い人物にあることで、書名のたかい陳鴻壽(ちんこうじゅ)や何紹基(かしょうき)などにも言えることです。また梁の用印をみても引首印「景華書屋(けいかしょおく)」、「梁巘私印(りょうけんしいん)」「松齋」の印もしばしば使われ、取り替えることをしていないようです。こうして同じ印を使いまわすことも陳鴻壽や何紹基にもあてはまることです。梁の書きぶりは、識者の評価にもあるとおり「筆法潤沢(ひっぽうじゅんたく 筆使いがたっぷりとしている)、骨肉停匀(こつにくていいん 線に力強さがゆきわたっている)。」(『楊州畫舫録・ようしゅうがほうろく』)そのままで、堂々として落ち着きはらった様子です。

梁の書にたいする考えは、『評書帖(ひょうしょじょう)』にみることができます。梁の著述には『評書帖』『論書筆記(ろんしょひっき)』があるとされますが、『論書筆記』は資料に見あたりません。『評書帖』は、梁の折々の筆述を、のちになって方士淦(ほうしかん 1789~1848)がまとめたものです。『評書帖』には歴代の碑帖、人物について述べられていますが、第一にもっとも主張するところは梁が会得した懸腕(けんわん)による執筆法で、筆管をつかむ位置や指のかけ方、運筆用筆などを具体的に記述して中鋒(ちゅうほう)による筆画の充実を説いています。この法を実践したのが梁の書きぶりです。あまり指摘する人はいないようですが、梁の執筆法に唱えられた理想は、のちに包世臣によって提唱された「気満(きまん)」や「逆入平出(ぎゃくにゅうへいしゅつ)」の言葉こそありませんが、紙幅にたいして書線の充実を理想とするところと共通するものです。『評書帖』については、『美術叢編』楊家駱(台湾 世界書局)の『清人書學論著(しんじんしょがくろんちょ)十八種』に、また『中国書論大系』巻一一(二玄社)には藤原有仁先生の訳注によって収められています。

初出/『玄筆』26号(平成10年5月)

Web版/平成18年5月再編・加筆