臨書探訪40 (36) ◆◇◆HOMEにもどる

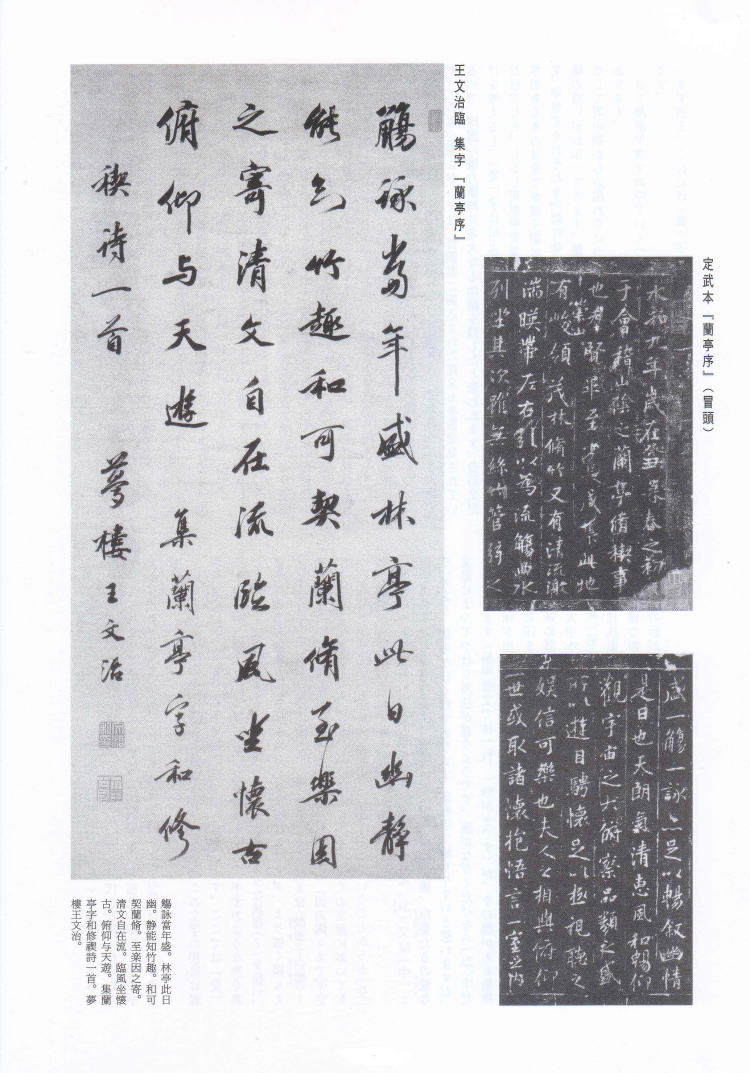

王文治 臨 集字『蘭亭序』

*************************************************************************************

今回は、王文治(おうぶんじ)を取り上げてみたいと思います。王は、雍正(ようぜい)八年(1730)に生れ、丹徒(たんと 江蘇省鎮江・こうそしょうちんこう)の出身です。字は禹卿(うけい)、号は夢楼(むろう)といいました。

王は、三一歳(康煕二五年 1760)で科挙(かきょ)に第三席で合格して進士となりました。科挙の第三席合格者は、とくに探花(たんか)と称されて、その栄誉をたたえられます。時をおなじくして書名をきそい、濃墨をこのんだ劉墉(りゅうよう)とはくらべられて「濃墨宰相(のうぼくさいしょう)、淡墨探花(たんぼくたんか)。」とよばれました。官僚としては、翰墨侍読(かんぼくじとく 宮中講義官)から雲南知府(うんなんちふ 知事)をつとめたのち辞任して、鎮江(ちんこう)・杭州(こうしゅう)などの書院で教授となりました。日々を仏戒のうちに過こして、果物を食するのみという暮らしぶりで、七三歳(嘉慶七年 1802)室内にあって正座のままに身をただして亡くなりました。

王の文芸は、詩文書画のいずれもよくしました。大詩人の袁枚(えんばい)とくらべられた詩は『夢楼詩集(むろうししゅう)』で、文は『快雨堂題跋(かいうどうだいばつ)』でみることができ、画は梅をこのみました。もっとも評価されたのは書で、楷書は褚遂良(ちょすいりょう)、行書は王羲之(おうぎし)・王献之(おうけんし)にもとづき、董其昌(とうきしょう)をまなんで神髄を得たとされます。法帖にまなんで書をよくした王は、劉墉・梁同書(りょうどうしょ)とともに帖学派(じょうがくは)を代表する人々です。

図版は、王羲之『蘭亭序(らんていじょ)』にある字をもちいて詩をつくり、集字して臨書したもので、『清朝名家臨書作品展』(玄筆会主催)に展覧されました。本文は五言律詩(こごんりっし)四〇字を書いて、款文(かんぶん)に……蘭亭の字を集めて、修禊詩(しゅうけいし)の一首に和(わ)す。……とあります。『蘭亭序』は、たいへん有名なものですが、蘭亭詩があることはあまり注意されないようです。蘭亭修禊の宴(うたげ)のときに作詩された蘭亭詩は、修禊詩ともよばれます。詩を作ることができたのは王羲之・謝安(しゃあん)・謝萬(しゃばん)・孫綽(そんしゃく)・徐豊之(じょほうし)など二六名、できなかったのは謝瑰(しゃかい)・卞迪(べんてき)・丘髦(きゅうぼう)など一六名でした。詩を得なかった一六名は、罰として酒三杯を巨杯にて飲まされましたが、このなかに王献之もいました。作詩かできた二六人は、あわせて三七首を詠じました。

王文治が「修禊詩の一首に和す。」と書いているのは、修禊詩三七首のうちのひとつに和して作詩したことをいっています。漢詩には、自詠のほかに、人の漢詩をうけて作る和韻(わいん)があります。和韻は、文人たちの詩の交流によくもちいられます。和韻には、依韻(いいん)・次韻(じいん)・用韻(よういん)の三つのやり方があります。書の款文を注意していると「韻(いん)に依(よ)る。」、また「韻(いん)に次(じ)す。」などと書かれて区別があることがわかります。

漢詩には、作詩のルールがありますが、そのひとつに押韻(おういん)があります。五言律詩の押韻は起聯(きれん 一句二句)、承聯(しょうれん 三句四句)、転聯(てんれん 五句六句)、結聯(けつれん 七句八句)それぞれの最後の一字があたります。王文治の詩では幽・脩・流・遊が韻字(いんじ)となり、十一尤(じゅういちゆう 下平声・かひょうしょう)に属する文字です。

そこで王文治の詩が、修禮詩三七首のなかのどの詩に和韻したかを、十一尤に属する文字を手懸かりとして調べてみますと、王羲之と謝安の四言詩(しごんし)の二首が十一尤に属する文字で押韻したものです。王羲之の詩は「代謝鱗次。忽焉以周(◎)。欣此暮春。和気載柔(◎)。詠彼舞雩。異世同流(◎)。乃攜斉契。散懐一丘(◎)。」、謝安の詩は「伊昔先子。有懐春遊(◎)。契茲言執。寄傲林丘(◎)。森森連嶺。茫茫原疇(◎)。迥霄垂霧。凝泉散流(◎)。」ですが、どちらの詩によるものか判然としません。(◎は韻字)

つぎに和韻の方法である依韻・次韻・用韻のうち、どれによったものか調べてみましょう。依韻は、原詩の韻字とおなじ所属であれば別字でもよく、次韻は、原詩の韻字をつかって順番もおなじくする、用韻は原詩の韻字をつかうが順番はことなってよい、という決めごとがあります。王文治の詩の和韻の方法は、原詩の韻字とおなじ所属の別字をもちいていますので依韻ということになります。

臨書としては、王文治の詩の四〇字中、『蘭亭序』の文中にあるものは与をのぞいて三九字があります。与を與とおなじとかんがえれば、すべて『蘭亭序』にある字です。王文治が、いかに詩文を白在にして書を好んだ文人であるかを裏付ける書例のひとつといえるでしょう。

初出/『玄筆』37号(平成11年4月)

Web版/平成18年5月再編・加筆