臨書探訪50 (37) ◆◇◆HOMEにもどる

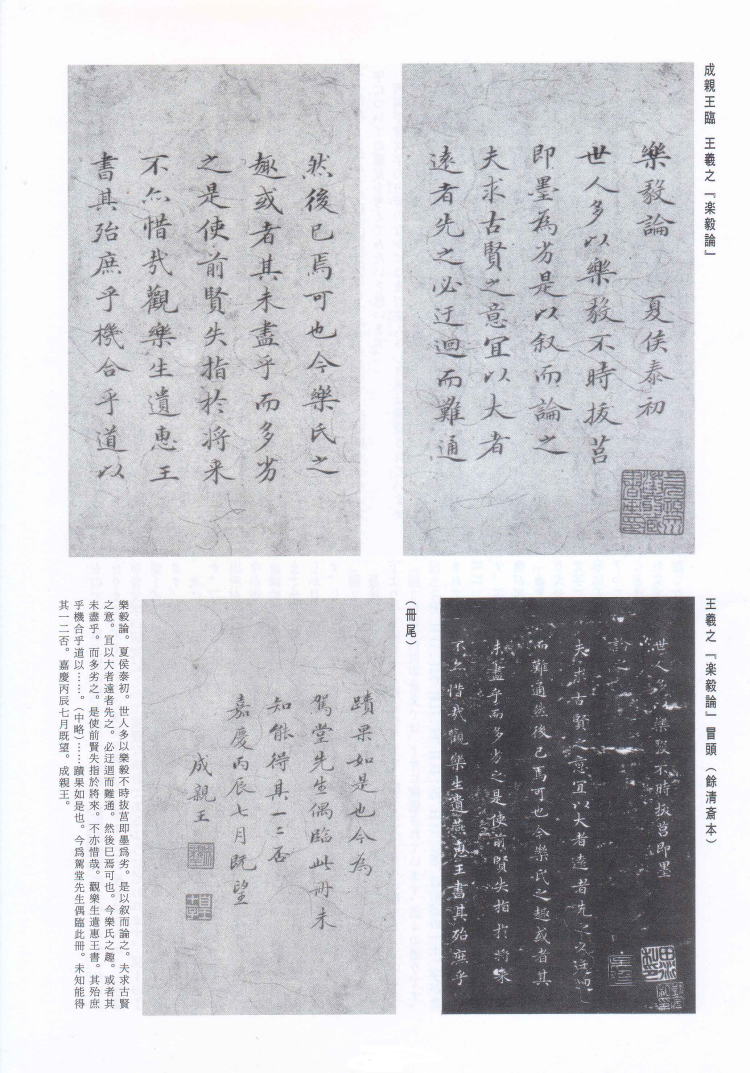

成親王 臨 王義之『楽毅論』(「余清斎帖」所収)

*************************************************************************************

今回は、成親王(せいしんのう)を取り上げてみたいと思います。成親王は、乾隆皇帝(けんりゅうこうてい)の一一人めの皇子です。乾隆一七年(1752)に生れ、姓は愛親覚羅(あいしんかくら)、名を永瑆(えいせい)といいます。字は鏡泉(きょうせん)、号は少厂(しょうかん)・即斎(そくさい)といい、別号に詒晋斎(いしんさい)があります。

詒晋斎とは、晋の陸機(りくき)『平復帖(へいふくじょう)』を宝蔵したことからの命号です。『平復帖』は、宋の徽宗皇帝(きそうこうてい)の御倉におさめられ、米芾(べいふつ)・董其昌(とうきしょう)などの歴代の鑑賞をへて、乾隆帝のときに皇帝コレクンヨンとなり、さらに成親王二六才(乾隆四二年 1777)のときに皇太后の遺品として下賜されたものです。のちに個人蔵となりましたが、現在は北京故宮博物院の収蔵品です。

三八才で封ぜられ成親王となり、四八才(嘉慶四年 1799)のときに内閣の軍機処大臣(ぐんきしょだいじん 国防大臣)あわせて戸部三庫総理(こぶさんこそうり 財務省国庫長官)となり、さらに領侍衛大臣(りょうじえいだいじん 禁軍長官)となりました。官職としては、満州人は武官をつとめる定めどおりに武職を歴任しました。子供のころより文事にしたしみ、乾隆帝の愛するところだったと伝えられます。成年となってからも宮廷内の儀礼典故にくわしく、生涯にわたり文墨をよくしました。道光(どうこう)三年(1823)七二才でなくなり、哲(てつ)と諡(おくりな)されました。成親王は詩・文・書・画をよくして、詩文は『詒晋斎集(いしんさいしゅう)』『詒晋斎続集(いしんさいぞくしゅう)』『詒晋斎随筆(いしんさいずいひつ)』でみることができます。画は蘭竹をこのみ山水をえがきました。成親王の文芸のなかで書はとくに評価されるところです。欧陽詢(おうようじゅん)をもととして、王羲之(おうぎし)・王献之(おうけんし)をまなび、唐宋の名家をならいました。

嘉慶帝(かけいてい)は、乾隆帝の一五人めの皇子になり、成親王にとっては八才年下の異母弟にあたります。嘉慶帝は、兄である成親王にたいしてとくべつの敬慕があったらしく、また弟としての遠慮もあったのでしょう、皇帝としての勅旨によって成親王の墨跡の刻帖(『詒晋斎書』 嘉慶九年刊)を命じました。嘉慶帝は成親王について……わたしの兄の成親王は、幼きときより書法に精専して、ふかく古人の用筆の意をえた。諸家を博渉して、かねて各体をたくみにした。数十年臨池して間なく、近日にて朝臣の文字のたくみなる者、その右に出る者まれなり。(嘉慶九年上諭)……と述べて、その能書ぶりを賛述しています。

成親王の書には法帖をならったものが多いのですが、旧版『書道全集』二二巻(平凡社 1931)には篆書立幅をみることができます。たいへん堂々としたもので、玉箸篆(ぎょくちょてん)による完成された筆法のようすは専念習熟した学書ぶりであって、皇子の余技としての書のたしなみではないことがわかります。

図版は、王羲之『楽毅論(がっきろん)』を臨書して冊子に仕立てられたもので、『清朝名家臨書作品展』(玄筆会主催)に展覧されました。

『楽毅論』は三国時代の夏侯玄(かこうげん)が作った文章で、戦国時代の燕国の宰相であった楽毅(がっき)を論じたものです。隋の智永(ちえい)や唐の褚遂良(ちょすいりょう)が、王羲之の楷書の第一としたところから古来より非常に尊重されました。いま見ることのできる王羲之『楽毅論』は、餘清斎本(よせいさいぼん)と元祐秘閣本(げんゆうひかくぼん)の二系統があります。

成親王の臨書は、一画一字を確かめるように緻密にならっています。筆先をきかせて、ゆったりとなめらかな筆使いは餘清斎本にちかいように感じます。冊尾の款文には「……今、駕堂(がどう)先生のために偶臨す。この冊、未だ能くその一二を得るや否やを知らず。」とありますので、成親王自身は出来ばえにあまり満足していないようです。それにしてもたいへん謙遜した言いようです。駕堂先生は、周厚轅(しゅうこうえん 生卒不詳)と思われます。周厚轅は、字は載軒(さいけん)、号を駕堂といいました。乾隆のときの進士で、官職は戸科給事中(こかきゅうじちゅう 財務監察官)になりました。周厚轅については伝記がはっきりしませので、もうすこし調べてみる必要があります(注1)。嘉慶丙辰(かけいへいしん)は嘉慶元年(1796)にあたり、成親王四五才の七月既望(陰暦一六日)に書かれました。

注1、周厚轅には嘉慶元年(1796)の行書幅があります。また鄧石如(とうせきじょ)は周の自用印である「周厚轅」印・「載軒」印を刻しています。

初出/『玄筆』38号(平成11年5月)

Web版/平成18年5月再編・加筆