臨書探訪31 (48) ◆◇◆HOMEにもどる

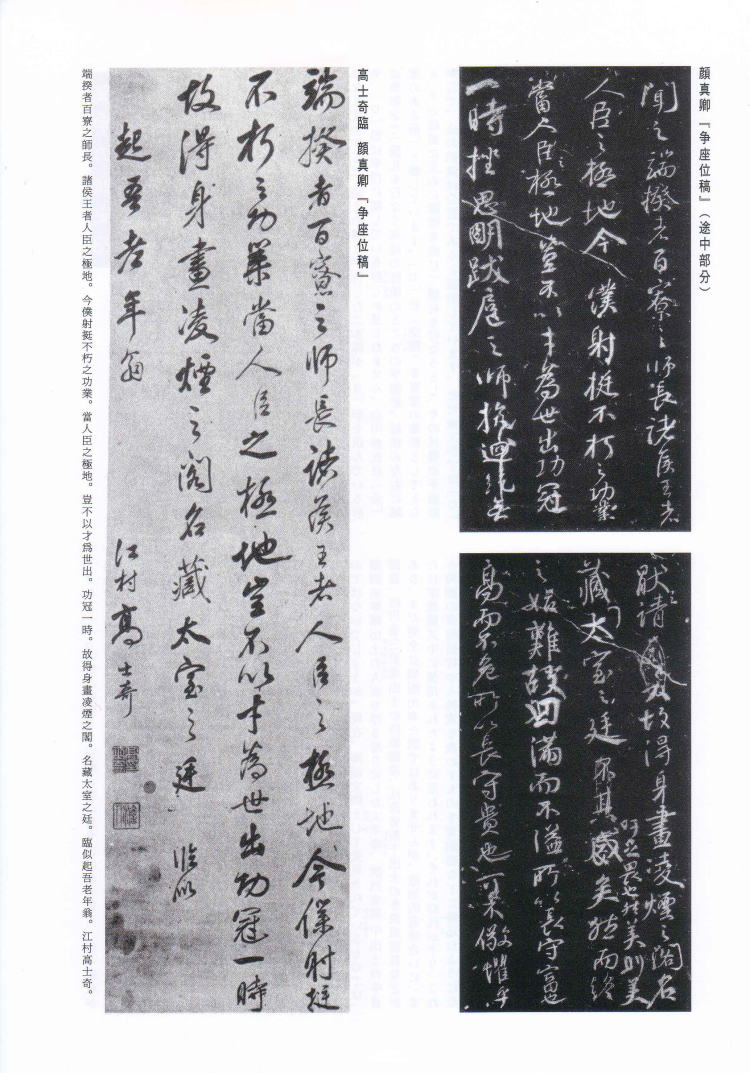

高士奇 臨顔真卿『争坐位稿』

*************************************************************************************

今回は、高士奇(こうしき)を取り上げてみたいと思います。高は順治(じゅんち)二年(1645)に生れ、字を澹人(たんじん)といいました。号は江邨(こうそん)といい、ほかに竹窗(ちくそう)がありますが帝よりの賜号(しごう)とされます。別号には瓶廬(へいろ)・簡静斎(かんせいさい)・朗潤堂(ろうじゅんどう)などがあります。伝記資料によれば出身は平湖(へいこ 浙江省・せっこうしょう)とされますが、銭塘(せんとう 浙江省)に住まいしました。

高は国学生(こくがくせい 官僚候補生)として上京し科挙(かきょ)に臨みました斌合格できず、文章を売って生活のたすけとしていました。新年には人のために春帖子〈しゅんじょうし 立春の日、宮中の門に春詞(しゅんし)を書いて貼ったもの〉を作文揮毫していましたが、これが偶然にも聖祖康煕帝(せいそこうきてい)の目にとまります。帝の特別の配慮により十日間ほどで三度の試験を受け、それぞれ首席の成績で合格し内廷供奉(ないていきょうほう 宮中侍従)に任ぜられました。のち礼部侍郎(れいぶじろう 文部副大臣)に昇進して、康煕四三年(1704)六月、六〇歳で亡くなりました。没後、その国家にたいする功労をもって文格(ぶんかく)と諡(おくりな)されました。

高の伝記からは、明清(みんしん)の王朝交代の激動のようすは記されません。明(みん)がほろび清(しん)の康熙帝述即位(1662)したとき、高は一八歳でした。高の伝記にある科挙受験のようすは康煕年間(1662〜1722)の始めのころのことでしょう。清朝は、満州族(まんしゅうぞく)が漢民族(かんみんぞく)を支配した二五〇年間でした。満州族の支配に漢民族が反発しないように、弾圧と懐柔いってみれば鞭と飴を使い分けて政策を施行しました。弾圧策には、辮髪令(べんぱつれい)の強要と文字の獄(もじのごく)があげられます。辮髪(満州族の髪型)とは頭髪の中央部をのこして三つ編みにし他は剃りあげてしまうもので、漢民族にはこうした風俗はなかったために人々の反発は猛烈なものしたが「髪(かみ)を留(とど)める者(もの)は、頭(こうべ)を留(とど)めず。」といわれて生か死かの選択をせまられました。文字の獄は、知識階級である文人を対象にしたもので、清朝や満州族にたいする批判を徹底一掃することを目的とした厳重な思想統制です。懐柔策には、大全集の編集と博学鴻詞科(はくがくこうしか)があげられます。大全集の編集には『古今図書集成(ごこんとしょしゅうせい)』一万巻・『四庫全書(しこぜんしよ)』八万巻などがあり、おおくの文人が従事する機会をえました。博学鴻詞科は、科挙によらずに帝自身が官僚に登用する制度で、おもに明の重臣たちの再出仕をひきかえに清朝への服従を誓わせるものです。高が偶然に康煕帝から抜擢を受けるというのも唐突で違和なかんじを受けますが、こうした漢民族にたいする懐柔が背景にあるものと思われます。

高の文事にたいする評価は、なにより鑑賞家としての活躍です。高の著作のひとつである『江邨銷夏録(こうそんしょうかろく)』(1693 高五〇歳)は、高自身が鑑賞した書画について詳細に記録されたものです。載せられた書画のおおくは、康煕帝の側近として鑑賞したもので帝室に収められた名品でした。康煕から乾隆(けんりゅう)年間(1662〜1795)にかけては、高のほか卞永誉(べんえいよ 『式古堂書画彙考』などの著作がある)・呉升(ごしょう 『大観録』など)・安岐(あんき 『墨縁彙観』など)などの大鑑賞家があらわれた時期でした。清朝成立から三十年ほどをへて国内が安定から充実へむかい、人々もすこしずつ物心を豊かにします。

図は、顔真卿(がんしんけい)『争坐位稿(そうざいこう)』(764)の臨書です。臨書は『争坐位稿』にある「挫思明跋扈之師。抗廻紇無厭之請。」の一四字を脱しています。今では『争坐位稿』は刻本(こくほん)で見られるものですが、伝来は米芾(べいふつ)『宝章待訪録(ほうしようたいほうろく)』『書史(しょし)』また黄庭堅(こうていけん)『山谷題跋(さんこくだいばつ)』に真跡として記されています。のち『宣和書譜(せんなしょふ)』に「争坐前帖(そうざぜんじょう)」「争坐後帖(そうざこうじょう)」とあり、宋(そう)の徽宗(きそう)内府にあって前後二帖に分かれていたことが記されます。この記載を最後に、真跡のゆくえは知られなくなりました。刻本には安刻本(あんこくぼん)・呉刻本(ごこくぼん)・関中本(かんちゅうぼん)の三種の系統がありました述、現在見られるものは関中本とされます。

高と同じころに皇帝のそばにあって宮廷で書をよくした沈荃(しんせん 1624〜1684)・姜宸英(きょうしんえい 1628〜1699)・孫岳頒(そんがくはん 1639〜1708)・陳奕禧(ちんえきき 1648〜1709)・何焯(かしゃく 1661〜1722)らは後期華亭派(こうきかていは)とよばれ、康煕・雍正(ようぜい)・乾隆にかけての一時期を風摩して康煕帝以来の帝室の好みである董其昌(とうきしょう)の書風をよくした人々ですが、高の書もこれらに含まれると考えてよいと思われます。

初出/『玄筆』49号(平成12年4月)

Web版/平成18年4月再編・加筆