臨書探訪67 (49) ◆◇◆HOMEにもどる

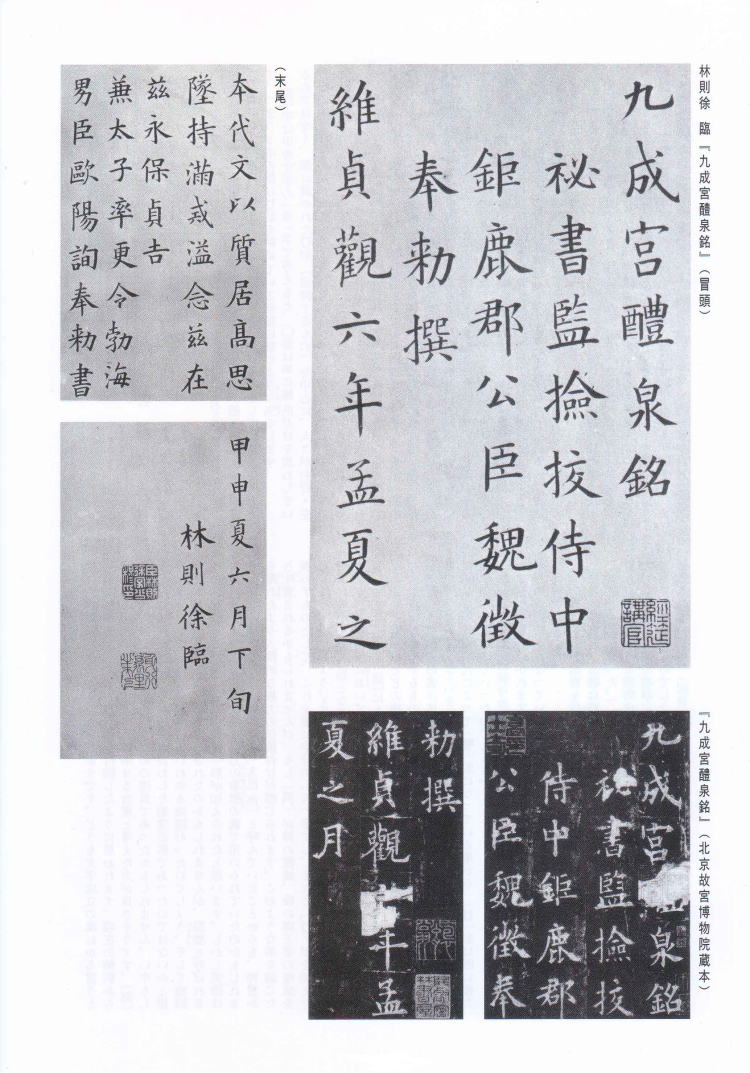

林則徐 臨 欧陽詢「九成宮醴泉銘」(北京故宮本)

*************************************************************************************

今回は、林則徐(りんそくじょ)を取り上げてみたいと思います。林は、清朝(しんちょう)末期アヘン中毒の蔓延にたいして敢然と取締りを断行し、のちにアヘン戦争の中国軍指揮官として英国軍と対決した歴史に登場する人物として有名です。中国の歴史書では、救国の英雄として高く評価されています。

林は、乾隆(けんりゅう)五〇年(1785)に生れました。字を少穆(しょうぼく)また元撫(げんぶ)といい、号は埃邨(しそん)といいました。別号に雲左山房(うんささんぼう)があります。伝記資料によれば、元撫を号とし、埃邨は晩年の号とするものもあります。林の自用印を調べてみますと「臣林則徐字少穆印(しんりんそくじょあざなはしょうぼくいん)」印があり、また少穆を印文としたものが多くあることから、元撫・埃邨をもちいることは少ないように思われます。出身は侯官(こうかん 福建省・ふくけんしょう)とされます、いまの福州(ふくしゆう)です。

林は、二七歳のとき科挙(かきょ)に合格して進士(しんし)となります。高級官僚として栄達し、五三歳湖広総督(ここうそうとく 湖南・湖北両省軍総司令)となりました。時に国内に蔓延していたアヘン問題にたいして、アヘン一掃の強行論を主張します。これが同治帝(どうちてい)の御意にかない欽差大臣(きんさだいじん 特命全権大臣)として命をうけ、広東(かんとん 広東省・かんとんしょう)において外国商社アヘン二万箱を焼却し取締りを徹底しました。これをきっかけにして道光(どうこう)二〇年(1840)英国は国益侵害を理由として清国に宣戦布告し、アヘン戦争がおこります。林は中国陸海軍総司令となり英国軍と戦いましたが、勝利をえられないまま罷免問責されて辺境警備(新彊省伊犂 しんきょうしょういり)への流刑となりました。六一歳名誉を回復して雲貴(うんき)総督(雲南・貴州両省軍総司令)などの要職に就きますが、六五歳病気を理由に政界を引退帰郷します。道光三〇年(1850)六六歳太平天国の乱(たいへいでんごくのらん)の鎮圧を命ぜられて再出仕したものの、行軍のとちゅう潮州(ちょうしゅう 広東省)にて病没しました。没後、その国家への功労をもって文忠(ぶんちゅう)と諡(おくりな)されました。

林の伝記には、十九世紀末の西欧列強の中国侵略という大きな歴史の渦と対決した半生が記されます。しかし政治をはなれて林個人の文人としての活躍も知られるところです。その様子は余暇あるごとに筆墨にしたしんだと伝えられ、書は欧陽詢(おうようじゅん)を学んで、小楷を善くしたとされます。能書家として、同郷の福建出身である梁章矩 (りょうしょうきょ 1775〜1849)・郭尚先(かくしょうせん 1785〜1832)とともに三妙(さんみょう)と称されました。著書に『林文忠公政書(りんぶんちゅうこうせいしょ)』・『雲左山房詩集(うんささんぼうししゅう)』があります。

取り上げた図版は、林が学び善くしたと記される欧陽詢『九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)』の全臨の冒頭と末尾です。この小楷による冊頁は、高島菊次郎(号は槐安・かいあん)氏の所蔵をへて、東京国立博物館の蔵品となりました。

欧陽詢の『九成宮酷泉銘』は楷書の名品中の名品とされるもので、とくに楷書の極則とされ欧陽の最高の書と評されます。虞世南(ぐせいなん)『孔子廟堂碑(こうしびょうどうひ)』・褚遂良(ちょすいりょう)『雁塔聖教序(がんとうしょうぎょうじょ)』とともに初唐(しょとう)における楷書の極点と評価されるものです。欧陽・虞・褚は初唐の三大家(しょとうのさんたいか)と呼ばれます。これら欧陽・虞・褚の完成された書を習うことは手習いの入門として行なわれますが、けっして入門に適して初歩的であるという理由からではありません。それは書の最高の美を理解し学ぶという、窮極の理想を提示しているのです。ですから、ちょっとやそっとで古典の奥義を理解・習得するということはありえないものです。よく臨書百遍(りんしょひゃっぺん)といいます、これは百回ほども習ってよく勉強するということもありますが、習う人の古典にたいする理解が深まるにしたがって書技が成熟するのであって、生涯を通して学ぶべきであるという意味も含まれています。

さて図版にもどりましょう。末頁の款文には「甲申夏六月下旬。林則徐臨。」とあります。甲申(こうしん)は道光四年(1824)にあたることから、林四〇歳の臨書です。一点一画を精習し冒頭から末尾にいたる一一○八文字の臨書の様子は、心を澄ました書きぶりで静寂そのものです。これが日々を国政の重職にあたった人物かと思われるほどで、政務か多忙であればあるほど筆墨の閑時を楽しんだのでしょうか。また林の書には行書も見かけますが、これが見事に王羲之(おうぎし)を習いこんだ堂々としたもので妙味あるものです。

初出/『玄筆』50号(平成12年5月)

Web版/平成18年5月再編・加筆