臨書探訪28 (57) ◆◇◆HOMEにもどる

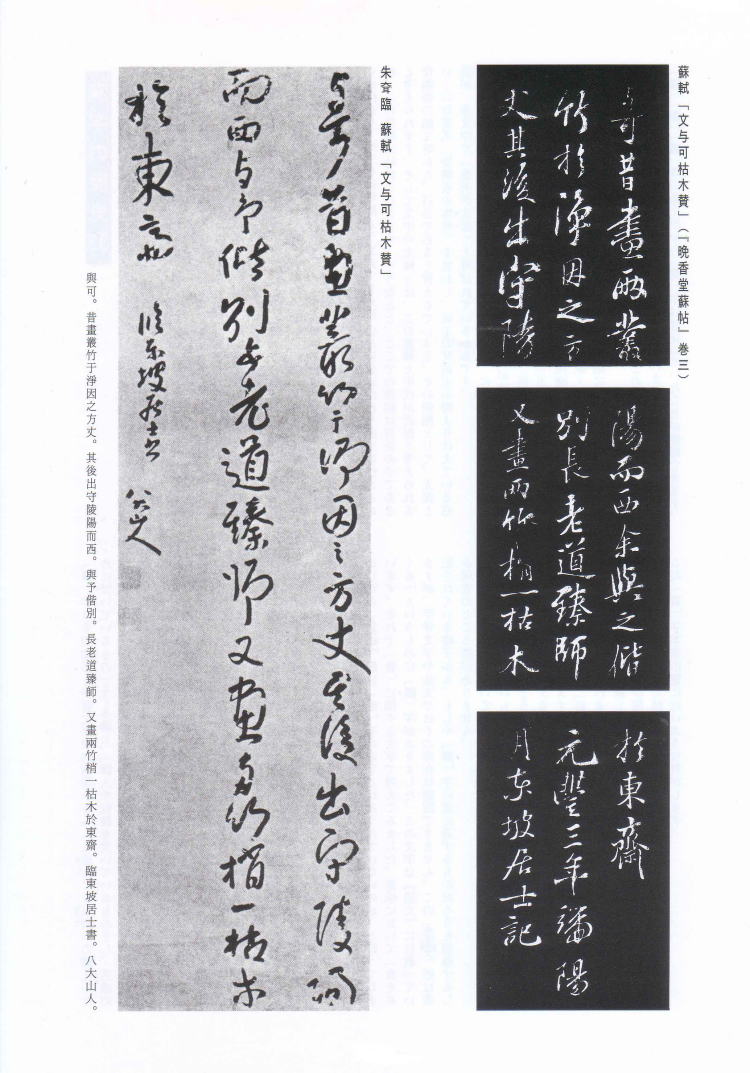

朱耷 臨 蘇軾『文与可枯木賛』

*************************************************************************************

今回は朱耷(しゅとう 八大山人)の草書作品を見てみましょう。朱は、明(みん)の天啓(てんけい)六年(1626)に生れました。南昌(なんしょう 江西省・こうせいしょう)の出身です。

その祖先をたどると朱元璋(しゅげんしょう 1328〜1398)がいます。朱元璋は、明朝(みんちょう)を創業した初代皇帝の太祖洪武帝(たいそこうぶてい)その人です。この朱元璋の十六男である朱権(しゅけん 寧王・ねいおう)の九世の孫にあたります。朱は皇帝の末裔として、その家系においても祖父また父も詩書画をよくする貴人の家柄に成育され、八歳にして詩・書・画・刻印をよくしました。しかしこのことが、朱の生涯に大きな影を落とすことになります。

青年期は、北方の満州人女真族(まんしゅうじんじょしんぞく)が侵攻して、三百年つづいた漢(かん)民族の明朝が崩壊しようとする激動の時代でした。官僚になるべく科挙(かきょ)の諸生(しょせい 受験候補生)となりましたが、朱十九歳〈崇禎(すうてい)一七年 1644〉李自成(りじせい)の軍が北京市街に侵入すると、崇禎帝(すうていてい)は故宮紫禁城(こきゅうしきんじょう)の北にある景山(けいざん)で自害します。朱はこのとき失語をよそおい精神破綻のふりをして、明朝の滅亡をなげき清軍(しんぐん)をうらんで日をすごしたと伝えられます。

この四年後、朱二三歳〈清・順治(じゅんち)五年 1648〉、奉新(ほうしん 江西省南昌・こうせいしょうなんしょう)の山寺に出家して僧侶となり、法号は伝繋(でんけい)といいました。崇禎帝が亡くなってからも各地では明朝の皇族をいただいて清朝(しんちょう)への抵抗運動がつづけられていましたが、すでに大勢は清朝の天下となっていました。皇帝の末裔であった朱自身にも危険がせまっていたのでしょう、僧侶となっていっさいの世俗からのがれ身をまもったものと思われます。

朱三六歳(順治一八年 1661)、僧籍をすてて還俗し故郷の南昌にかえり、青雲譜道院(せいうんふどういん 道教寺・どうきょうじ)にくらします。以後は生涯を南昌の地をはなれることなく、明の復興をねがう人々を友として、詩・書・画によって生計をなしました。

還俗して以後は、八大山人と号しました。署名するにさいしては八と大をくみあわせて哭(こく)とよませ笑(しょう)とよませ、おのれの波乱の生涯を哀痛し冷笑をふくめました。朱の号には、ほかに刃庵(じんあん)・雪个(せつか)・个山(かざん)・驢(ろ)・驢漢(ろかん)・驢屋(ろおく)・驢屋驢(ろおくろ)・人屋(じんおく)・書年(しょねん)・何園(かえん)・道朗(どうろう)・破雲樵者(はうんしょうじゃ)など多数があります。またじっさいに書画にその署名のようすをあたってみますと、伝繁・騙・八大山人・何園のほか、三月十九日(さんがつじゅうきゅうにち)・拾得(しゅうとく)・个相如吃(かそうじょきつ)などがあります。三月十九日は崇禎帝が自害した日で、清朝への恨みを肝銘したものでしょう。このようにおおくの筆名を使用することで、世間から身をかくし、清朝政府からの反清(はんしん)活動家の逮捕追求の手をのがれるための方便であったと思われます。康煕四四年(1705)、その生涯をまっとうし八〇歳で亡くなりました。

取り上げた図版は、蘇軾(そしょく)の「文与可枯木賛(ぶんよかこぼくさん)」の臨書立幅です。「文与可枯木賛」は、『晩香堂蘇帖(ばんこうどうそじょう)』三五巻(萬暦四四年 1616)のなかの巻三にあるものです。明の陳継儒(ちんけいじゆ 1558−1639)か編集しました。

朱の学書は、はじめ欧陽詢(おうようじゅん)の楷書や董其昌(とうきしょう)の行書をまなび、のちに黄庭堅(こうていけん)・米芾(べいふつ)にすすみ、晩年には鍾繇(しようよう)・王羲之(おうぎし)・顔真卿(がんしんけい)をくわえたと伝えられます。また楷書・行書を王献之(おうけんし)・顔真卿をまなんだとも、瘞鶴銘(えいかくめい)をまなんだとも伝えられます。

中国の書のおおくのを眺めて感じられことは、書体をとわず文字が構造的であることと気韻生動(きいんせいどう 精気の充満)が魅力でしょう。日本人の肌合いからすると、生々しくて何とも胸ぐるしいものかも知れません。では朱書はどうでしょう、ぜんたいからうける書線の恬淡たる書きぶり、一見すると平穏なようすですが、非常なる拒絶を内在しているようにも感じられます。こうした精神性こそが、朱書の格別の特質でしょう。

では、図版の臨書立幅にもどりましょう。款文には……臨東坡居士書(東坡居士の書を臨す。)……とありますので、朱自身ははっきりと臨書であることを意識しているはずですが、どう「文与可枯木賛」と見くらべてみても似ているようではありません。それは、まったくの朱のいつもの書きぶりなのです。「文与可枯木賛」にある可・画・叢・浄・其・陵・陽・与・偕・長・老・師・画・両・木・斎が行書なのにたいして、これを草書にしています。また於を于に、余を予にかえています。こうして原帖と異なる字は本文四〇字中、一八字を数えます。どうも私達の考えている臨書とは考えが違うようで、朱の臨書観をしめす書例といえます。

初出/『玄筆』58号(平成13年1月)

Web版/平成18年4月再編・加筆