臨書探訪68 (58) ◆◇◆HOMEにもどる

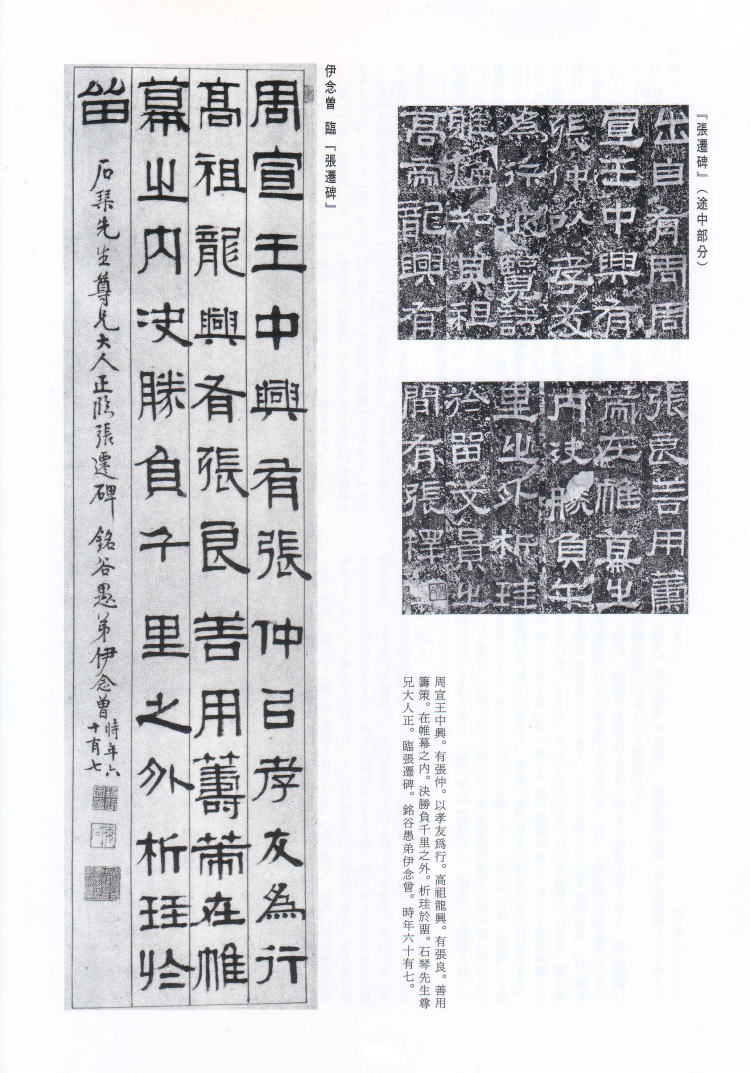

伊念曽 臨 『張遷碑』

*************************************************************************************

今回は、伊念曽(いねんそう)を取り上げてみたいと思います。伊は、清(しん)の乾隆(けんりゅう)五五年(1790)に生れました。字を少沂(しょうき)、号を梅石(ばいせき)といいました。父は独特の隷書・行草書でしられる伊秉綬(いへいじゅ)(墨卿・ぼくけい 1754―1815)で、念曽が生れたときは秉綬三七歳でした。汀州(ていしゅう 福建省寧化・ふっけんしょうねいか)の出身です。

伊二三歳(嘉慶・かけい 一八年 1813)抜貢(ばっこう)となり、厳州(げんしゅう 浙江省建徳・せっこうしょうけんとく)の同知(どうち 長官)となります(以上『広印人伝 こういんじんでん』)。抜貢とは、清代における推薦によって官僚を採用する制度です。十二年に一度、省ごとに管轄学校の学生のなかから学業・行動の優れたものを登用しました。べつの資料 (『再続印人伝 さいぞくいんじんでん』)には、浙江のサ〔齒ヘン+差〕倅(ささい)に任ぜられたことが書かれています。サ〔齒ヘン+差〕倅とは、政府の専売であった塩をあつかう下級官吏です。嘉慶二〇年 (1815)二六歳、父墨卿が六二歳で亡くなります。ときは過ぎて道光(どうこう)三〇年(1850 伊六一歳)、洪秀全(こうしゅうぜん)を首謀とした長髪(ちょうはつ)の一群が反乱をおこしました。のちに江南こうなん一帯にふくれあがった騒乱は一四年におよび、太平天国の乱(たいへいてんごくのらん)とよばれます。伊の最期ははっきりしませんが、咸豊(かんぽう)一一年(1861)七二歳、乱に遭難して亡くなったことが記されます。すでに国力の疲弊した清王朝には討伐するのに力およばず、英国軍や義勇軍のちからを借りてようやく鎮圧したのは、伊没後さらに三年をへた同治(どうち)三年(1864)のことでした。

伊の文芸は、詩・書・画・刻印の活躍がしられます。詩は、『守研斎詩鈔(しゅけんさいししょう)』でみることができます。書は、父墨卿の衣鉢をついで隷書をよくしました。画は、山水・梅花を得意としました。刻印は『広印人伝』・『再続印人伝』に伝記がのせられ、『明清名人刻印彙存(みんしんめいじんこくいんいそん)』(葛昌楹

・かつしょうえい、胡セン〔氵+全〕・こせん 1945)でみることができますが、この他あまり作例をみかけないようです。

伊の梅花は、三七歳(道光六年 1826)の作例『梅花図軸』が確認できる初期のもので、五七歳『墨梅図軸』、六六歳『梅花図軸』をみることかできます。『金石家書画集』第一集には、六七歳『白梅図』が載せられています。

取り上げた図版は、『張遷碑(ちょうせんひ)』(後漢・ごかん 中平・ちゅうへい 三年 186)碑文の冒頭一九字めよりはじまる三四字の臨書立幅です。『張遷碑』は、明初(みんしよ)のとき平州(へいしゅう 山東省・さんとうしょう)より出土したとされ、1964年以後は現在の岱廟(たいびょう 泰安市たいあんし)におかれています。碑文内容は、張遷の徳政を顕彰したものです。

伊臨は、碑文の途中にある「披覧詩雅。煥知其祖。」を脱して、また碑文の「高帝」を「高祖」しにしています。さらに、くわしく『張遷碑』拓本と比較点検してみますと伊臨の宣・王・興・有・張・仲・以(以上1行め)、有・張・善・籌(2行め)、幕・之・決・千・之・外・珪・於(3行め)、留(4行め)に筆画の違いがみられます。とくに興・以・於は、おおきく異なっています。拓本は、その採拓の方法や状況によって文字の様相や印象が違うのは珍しいことではありません渉、興・以・於のように文字構造そのものが異なることはありえないことですので、臨書原本をしらべる必要があります。残念ながら伊臨の臨書状況をあきらかにする術(すべ)はありませんが、当時はこんにちのように出版活動がさかんで名碑名帖がたやすく手にはいる状況ではありませんし、臨書款文に六七歳とあることから太平天国の騒乱のただなかにあり、避難先で拓本の手控えのようなもので揮毫していることも考えられます。

臨書款文には「石琴先生尊兄大人(人物不詳)正。臨張遷碑。銘谷愚弟伊念曽。晩年六十有七。」とあります。先生・尊兄(そんけい)・大人(たいじん)ともに相手への尊敬をしめす言葉ですが、三つをかさねて非常に尊敬をたかめています。銘谷(めいこく)とは晩年の字(あざな)または号(ごう)でしょうが、款印に「梅石(ばいせき)」印の号印をもちいていることから、字と考えるべきでしょう。五七歳『墨梅図軸』には、「銘谷書画」印がおされています。また三七歳『梅花図軸』には「梅槎(ばいさ)」印がありますが、これは別号と考えられます。銘谷・梅槎の字号は伝記資料には載せられていませんが、作者自身が署名押印したものですので伊のもちいた字号として疑いのないものです。

初出/『玄筆』59号(平成13年2月)

Web版/平成18年5月再編・加筆