臨書探訪78 (59) ◆◇◆HOMEにもどる

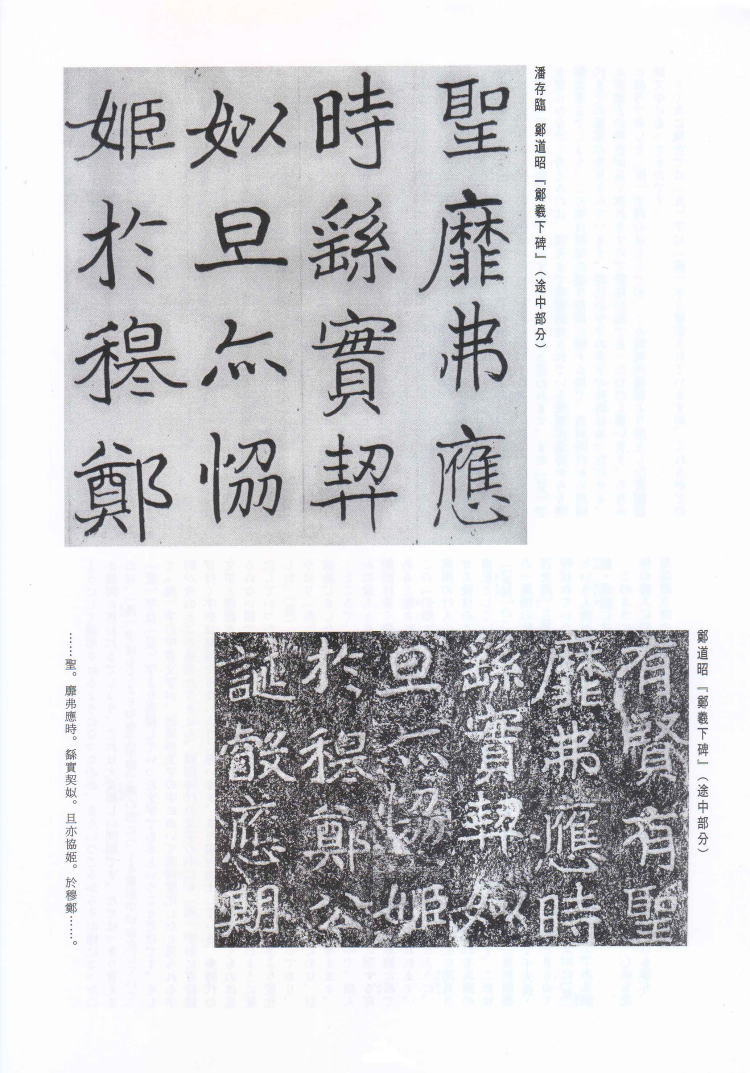

潘存 臨 鄭道昭「鄭羲下碑」

*************************************************************************************

今回は、潘存(はんそん)を取り上げてみたいと思います。濡の誕生年は、はっきりしません。字を孺初(じゅしょ)といいました。文昌(ぶんしょう 広東省・かんとんしょう)の出身です。伝記資料によれば、咸豊(かんぽう)元年(1851)挙人(きょじん 科挙一次試験合格者)となり戸部主事(こぶしゅじ 税務事務官)に任ぜられたこと。晩年には退官して故郷にかえり、瓊州書院(けいしゅうしょいん)で教師となったことなどが記されるのみです。また、没年も明記されていません。このように濡の生涯は数行が記録されるのみなのです。しかし濡が注目されるのには、特段の理由があります。それは、我国の明治書壇に影響をあたえた楊守敬(ようしゅけい 1839―1915)の師であり、明治期に日本中国に活躍し「日本梧竹」と自称した中林梧竹(なかばやしごちく 1827―1913)の師でもあるという側面です。

現在までに、さまざまの検討から潘の誕生年については道光(どうこう)元年(1821)が指摘され(中村伸夫氏説 『中国近代の書人たち』107頁 二玄社)、また没年については光緒(こうちょ)一八年(1892)が指摘され(内藤乾吉氏説 『書道全集』二四 177頁 平凡社)ています。このことから挙人となったのは三一歳、亡くなったのは七二歳と推定されます。

取り上げた図版は、鄭道昭(ていどうしょう)『鄭義下碑(ていぎかひ)』の碑文冒頭よりの臨書冊で、その途中です。紙面に朱界をほどこし、一行四字見開き四行を冊子にして仕立てられています。大正年間に博文堂より『潘存臨鄭文公碑』として刊行されました。

鄭道昭によって書かれた父の鄭義(ていぎ)の顕彰文は、はじめ永平(えいへい)四年(511)天柱山(てんちゅうざん 山東省平度県・さんとうしょうへいどけん)の岩壁に刻され(『鄭義上碑』とよばれる)ました。のちに天柱山の岩壁の石質がもろいことから雲峯山(うんぽうざん 山東省掖県・さんとうしょうえきけん)にあらためて刻し直したことから『鄭義下碑』とよばれます。こんにちでも上碑・下碑ともに確認できますが、上碑は文字の損傷那はなはだしいものの、下碑の文字はおおむね保存されています。碑題に「滎陽鄭文公之碑(けいようていぶんこうのひ)」とあることから、『鄭文公碑(ていぶんこうひ)』ともよばれます。

鄭義(426―492)・鄭道昭(?―516)父子は、貴族として名家中の名家の家系で、一族からは北魏(ほくぎ)の帝室と婚姻をむすんだ権門でした。

『鄭義下碑』は、碑とよばれることから石碑(立碑)と誤解しやすいのですが、岩壁面に刻されたものであることは前述した通りで、自然の山肌の岩場をみがいて凹凸をなくして文字を刻したものです。こうしたものを摩崖(まがい)また摩崖碑(まがいひ)とよんでいます。

潘存臨の鄭道昭『鄭義下碑』には、濡自身の款文・署名がありません、また款印もありません。この事情を楊守敬の跋文に見てみましょう、……臨『鄭文公碑』と臨『争坐位帖(そうざいじょう)』は全臨であるが、落款がない。(1906 楊六八歳跋)……とあります。また楊は、……先生(潘存)は字を書いてもすべて屑かごに捨ててしまって、人には見せなかった。(1912 楊七四歳跋)……孺初先生(潘存のこと)が瓊(瓊州のこと)に帰ってからのもので、最晩年の書である。光緒壬寅(じんいん 二八年 1902)、潘存の親戚の葉佩蘭(しょうはいらん)の持贈の品である。私(楊守敬)は、孺翁(潘存のこと)の書を得たがすべて零墨の紙のみであって、これだけが完全である。吾が子孫は、これを宝としなさい。(1912 楊七四歳跋)……とも記しています。

潘は「いにしえの君子の風あり。」また「衣(い)を省(はぶ)き、食(しょく)を節(せつ)すること数十年。」ともいわれ、名望を求めず、心を通じたわずかの友人の交流であったとも伝えられますが、その姿勢は書にたいしても同じであったようです。全臨しても署名することすらしなかったのは、自らの書に満足していなかったためとも考えられるでしょうが、生涯にわたって厳しく自らを律してきた濡の精神の反映ともいえるでしょう。

濡は楊守敬が師と仰いだほどの学問につうじた人でしたが、一冊の書物も著わしませんでした。そこで楊は自身の著作である『楷法遡源(かいほうそげん)』には「文昌潘存孺初原輯 宜都楊守敬惺吾編」として、また『激素飛清閣平碑記(げきそひせいかくひょうひき)』には「文昌潘孺初先生鑒定 荊南楊守敬著」として刊行し、濡の名を不滅のものにしました。

初出/『玄筆』60号(平成13年3月)

Web版/平成18年5月再編・加筆