臨書探訪13 (6) ◆◇◆HOMEにもどる

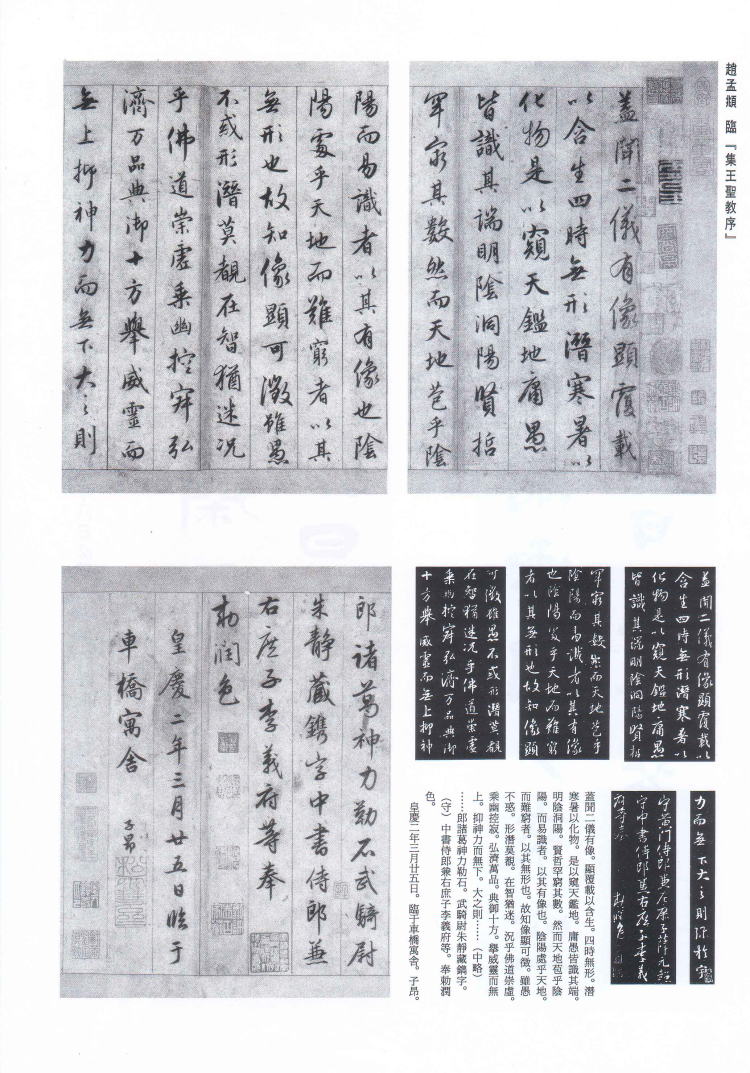

趙孟頫 臨 『集王聖教序』

*************************************************************************************

今回は、趙孟頫(ちょうもうふ)を取り上げてみたいと思います。趙孟頫は、南宋末から元にかけて活躍した人です。元という時代は、蒙古(もうこ モンゴル)族が支配した時代です。蒙古族は、中国を支配するうえで身分制度を設けました。第一に蒙古人、次いで色目人(しきもくじん)、漢人(かんじん)、南人〈なんじん 蛮子(まんじ)ともいう〉という順でした。色目人は蒙古人以外の外国人(主に西域人)、漢人は前の王朝である南宋に支配されていなかった中国人、南人は南宋の支配下にあった中国人のことです。異民族である蒙古人・色目人が、漢民族(中国人)を統治するという政治形態でした。当時の人口構成を調べますと、蒙古人一百万人・色目人一百万人が、漢人一千万人・南人六千万人を支配したことになります。中国の諺(ことわざ)に「中華にあらざるもの無し。」という言葉がありますが、中国民族の自国の伝統文化に対する自信のほどを端的に表現したものでしょう。この誇り高き七千万の漢民族を、わずか二百万の外国人が支配した時代でした。

趙孟頫は宋の初代皇帝太祖(たいそ 趙匡胤・ちょうきょういん)の末裔(まつえい)であり、その一族からは南宋の孝宗(こうそう)皇帝が即位したことからも、正真正銘の王族の系譜にあたる人でした。蒙古族は領土拡大にあたり容赦なく人命を奪って大モンゴル帝国を築いたことからたいへん恐れられましたが、中国支配にあたっては宋の王族を根絶やしにすることはありませんでした。また統治にあたっては、宋朝の賢人も登用するということも行なわれました。趙孟頫も世祖(せいそ)フビライにより召し出されて、ついで成宗(せいそう)・武宗(ぶそう)・仁宗(じんそう)・英宗(えいそう)の五代の皇帝に仕えました。はじめ三十四才で任官して、のちに翰林学士承旨(かんりんがくししょうし)・栄禄大夫(えいろくたふ)にいたり、文官として栄達を極めました。趙が宋・元の二朝に出仕したことはあまり問題にされませんが、このことは当時から批判を受けていたようです。宋滅亡ののち元に出仕しなかった趙孟堅(ちょうもうけん)は文人として名高い人ですが、孟頫との面会を拒絶し、孟頫の訪問を受けた後には使用した坐具を洗わせたと言う話が伝わっています。中国では二朝に出仕することは非常に不名誉なことで、歴史書にも「二臣伝」中の人として名を落とすことになります。この「二臣伝」中の人として有名なのが王鐸(おうたく 1592〜1652)で、最近まで書の立派なことは認めても、習ってはいけないなどと言われていました。ところが面白いことに趙は『元史』本伝に載せられ、元朝の功臣として挙げられました。おなじ二朝に出仕した人物が、一方が功臣に挙げられ、一方が不忠の者に貶(おとし)められたのは歴史の皮肉というものでしょうか。

趙の書は、一見してわかるように平明な筆法による王羲之(おうぎし)書法です。呉栄光(ごえいこう・1773〜1843)は、趙の書が三度変遷したことを説いています。元貞(げんてい)年間(1295〜1296・趙四二〜四三才)以前は南宋の高宗(こうそう)の書風であり、大徳(だいとく)年間(1297〜1307・趙四四〜五四才)には定武本(ていぶぼん)『蘭亭序(らんていじょ)』を学び、延祐(えんゆう)年間(1314〜1320・趙六一〜六七才)には李邕(りよう)・柳公権(りゅうこうけん)の書法を学んだ、としています。趙の書には『玄妙観重修三門記(げんみょうかんちょうしゅうさんもんき)』『蘭亭序十三跋』『仇鍔墓碑銘稿(きゅうがくぼひめいこう)』などをはじめとして多数存在しますが、そのいずれをみても宋の四大家である蘇軾(そしょく)・黄庭堅(こうていけん)・米芾(べいふつ)・蔡襄(さいじょう)の影響は微塵も見えません。それは全く過去に存在しなかったかのように、無視されています。また、趙の書自体に、何か趙孟頫だけの特色を見出すこともできません。ただ愚直に王羲之書法を守り通している、そうした書風です。これは一体どういうことでしょうか、私はここに趙の精神の抵抗を思うのです。それは異民族の支配に対する、漢民族としての精神の抵抗です。たとえ政治支配は譲っても、漢民族の精神文化は譲らない、そうした趙の精神的抵抗を感じるのです。このような旧法を墨守(ぼくしゅ)するという様相は書だけに限らず、文芸にも共通しているようで、歴史書には元曲(げんきょく 元におこった戯曲と歌謡)のほかは文化面では特筆するべき内容のない低迷した時期と記されていますが、はたしてそうでしょうかもう一度考え直してみる必要があると思います。

趙孟頫〈宝祐二年(1254)〜至治二年(1322)〉字は子昂。号は松雪・鴎波。浙江省呉興の人。篆書・隷書をはじめ各体を善くし、作画して精緻で、書画は元朝一代を代表する。専帖に『松雪斎法書』『松雪斎法書墨刻』『橘隠園趙帖』、著書に『松雪斎文集』がある。

初出/『玄筆』7号(平成8年10月)

Web版/平成18年4月再編・加筆