臨書探訪37 (68) ◆◇◆HOMEにもどる

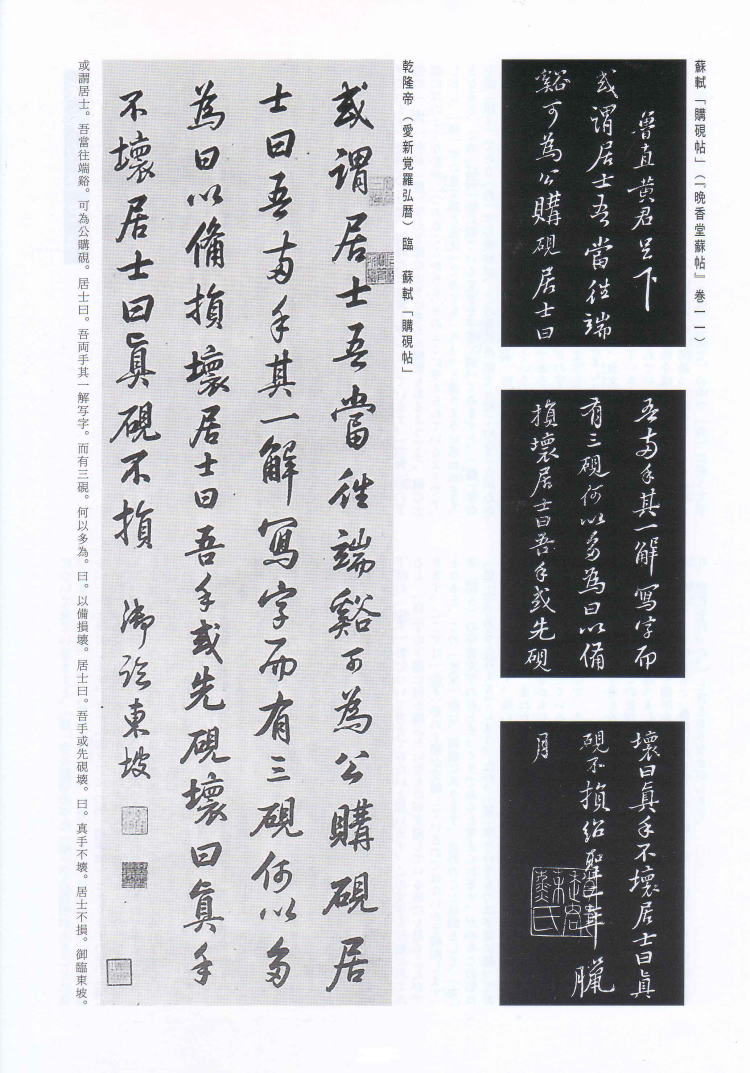

乾隆帝(愛新覚羅弘暦) 臨 蘇軾「購硯帖」

*************************************************************************************

今回は、清朝(しんちょう)の第六第皇帝の乾隆帝(けんりゅうてい 愛新覚羅弘暦・あいしんぎょろこうれき)を取り上げてみたいと思います。愛新覚羅は姓、弘暦は名です。諡(おくりな)は純、廟号は高宗(こうそう)、乾隆(けんりゅう)の年号から乾隆帝とよばれます。帝は、康熙(こうき)五〇年(1711)に生まれました。父は第五代皇帝の雍正帝(ようぜいてい)、祖父は第四代皇帝の康熙帝(こうきてい)です。清朝は、建州女直(けんしゅうじょちょく 満州族の一部族)の長であったヌルハチが、満州族を統一して成立(1616)した王朝です。このときは国名を金(きん 後金・こうきん)といいましたが、第二代のホンタイジのときに大清(だいしん)にあらためられました。第三代の順治帝(じゅんちてい)のとき紫禁城(しきんじょう 故宮・こきゅう)に入城し明朝(みんちょう)を滅ぼして中国全土を掌握(1644)しました。また満州族の皇帝に服従する意味で、庶民にいたるまで辮髪令(べんぱつれい 頭髪を満州族の髪型にすること)を強制します。第四代の康熙帝は、国内の反乱をおさめて清朝の中国支配を確定させ、蒙古・チベットを支配、台湾を征服し、ロシアとの国境を確定させました。また、『古今図書集成(ここんとしょしゅうせい)』一万巻・『康熙字典(こうきじてん)』四二巻などの編纂があります。

雍正(ようぜい)一三年(1735)八月、雍正帝が五八歳で崩御したことにより九月三日二五歳で皇帝に即位します。乾隆の改元は、翌年一月よりおこなわれました。帝の業績は、外交の面では十度の外征があげられます。蒙古・チベットの支配を強化し、中央アジアを制圧して新疆(しんきょう あたらしい境域の意味)とし、朝鮮・安南(あんなん ベトナム)・ビルマ(ミャンマー)・シャム(タイ)を朝貢国としました。これによって清朝における最大版図を築きました。帝晩年の号として十全老人を用いますが、これは十度の外征の成功を自賛したものです。内政の面では、禁書(反清思想の点検)と文字の獄(もじのごく 反清思想にあたる字句の点検)があげられます。これと表裏するのが『四庫全書(しこぜんしょ)』七九〇七〇巻・『大清会典(だいしんかいてん)』一〇〇巻などに代表される大規模な叢書の編纂です。禁書・文字の獄ともに罪を犯したものは重罪とされました。また大規模な叢書の編纂は、国内の知識人を多数動員したものですが、編纂にあたっては反清思想の個所の削除と、知識人に活躍の場をあたえ清朝の臣下として懐柔することで絶対の服従をめざしたものです。

乾隆六〇年(1795 八五歳)九月、帝の第一五子の嘉親王(かしんのう 第七代皇帝―嘉慶帝・かけいてい)に譲位して、太上皇帝(たいじょうこうてい)となります。譲位の理由は、祖父帝の康熙年が六十年であったことから、それを超えることをはばかったためとされます。帝の康熙帝への敬仰は外交・内政を継承し生涯をつうじて一貫していました。嘉慶(かけい)四年(1799)一月三日、八九歳で崩御。九月、裕陵(ゆうりょう 河北省遵化県・かほくしょうじゅんかけん―昌瑞山・しょうずいさん)に埋葬されました。

帝の文芸は、祖父康熙帝が中国の文化を親愛したのと同様に、中国の詩書画を蒐集鑑賞し、みずからも文墨をよくしました。紫禁城内にある帝の書斎を三希堂(さんきどう)といいますが、王羲之(おうぎし)「快雪時晴帖(かいせつじせいじょう)」・王献之(おうけんし)「中秋帖(ちゅうしゅうじょう)」・王珣(おうしゅん)「伯遠帖(はくえんじょう)」を宝蔵したことから天下の三希(宝 たから)として命名したものです。また書は、祖父帝にしたがい董其昌(とうきしょう)をならったとも、また趙孟頫(ちょうもうふ)をならったともされます。清朝の歴代皇帝のコレクションは北京・台北の故宮博物院でみることができますが、そのおおくに清朝歴代の皇帝印璽がおされます。とくに乾隆帝の御璽が捺されるものが群をぬいておおく、帝の御世に多数が収蔵されたことがわかります。『中国書画家印鑑款識』(文物出版社 1987)には、書画におされた帝の自用印一七二種をあげていて、そのおおさに驚かされます。(ちなみに康熙帝の自用印は一〇種にとどまります。)

取り上げた図版は、蘇軾(そしょく)「購硯帖(こうけんじょう)」の臨書立幅(縦99.7cm×横32.3cm)で、台北故宮博物院の蔵品です。蘇軾「購硯帖」は、明(みん)の陳継授(ちんけいじゅ)が編集した『晩香堂蘇帖(ばんこうどうそじょう)』巻一一に載せられます。帝には歴代の書をあつめた勅撰『三希堂法帖(さんきどうほうじょう)』三二巻がありますが、これには「購硯帖」は採られていません。三二巻の内容を見てみますと蘇軾の書例には三巻があてられ、趙孟頫と董其昌がともに四巻で最多の採録に次ぐものです。『三希堂法帖』の帝の序文には「書学の淵源を昭(あきら)かにし、臨池(りんち)の模範を示す。」とあり、とくに趙・董・蘇は帝の注目するところなのでしょう。帝の作例には、おおくの詠詩や自運による書作のほか、『三希堂法帖』の臨書や董其昌の画の臨摸もあり、その文墨への愛着は旺盛で文人皇帝として躍如たるものがあります。

初出/『玄筆』69号(平成13年12月)

Web版/平成18年5月再編・加筆