臨書探訪52 (73) ◆◇◆HOMEにもどる

良寛 臨 『秋萩帖』(澤田東江本)

*************************************************************************************

今回は、良寛(りょうかん)を取り上げてみたいと思います。良寛は、江戸時代の宝暦(ほうれき)八年(1758)に生まれました。幼名は、はじめ栄蔵といい、のち文孝に改めました。字を曲(まがり)といいました。

良寛は、越後国の出雲崎(いずもざき)の神官であり、名主(なぬし)もつとめていた山本次郎左衛門(号は以南)の長男に生まれます。当時の出雲崎は、佐渡金山の陸揚げ港であり、また北陸街道の宿場町として賑わっていました。一八歳(1775)のとき家を弟の由之(よしゆき)にゆずり、出雲崎の光照寺(曹洞宗)において破了和尚(はりょうおしょう)にしたがって剃髪得度し、僧侶となります。これより良寛と称し、大愚(たいぐ)と号しました。出家の理由は、幾つかあるようですがはっきりせず、名主見習になったときの失敗とも、罪人の処刑の立会人になったときの残酷さに衝撃をうけたとも、家督の相続問題などともいわれています。安永(あんえい)八年(1779)二二歳のとき、円通寺(備中国浅口郡玉島)の国仙和尚(こくせんおしょう)が光照寺に巡錫すると、和尚の高徳に感銘した良寛は、同行従事して円通寺にかえり仏道修行に励みます。和尚より印可(いんか)を授けられ修行の修了を認められますが、三四歳のとき和尚の遷化(せんげ)により諸国行脚(あんぎゃ)に旅立ちました。寛政(かんせい)八年(1796)三九歳のとき越後に帰郷し、寺僧とはならずに領内にて托鉢(たくはつ)雲水(うんすい)の日々を過ごします。文化(ぶんか)元年(1804)四七歳のとき国上山(くがみやま 西蒲原郡国上村)の五合庵(ごごうあん)に居をさだめ、十三年間をすごしました。五九歳(1816)のとき、乙子神社(おとごじんじゃ 国上村の鎮守)のほとりの小庵にうつります。六九歳(1826)、木村元右衛門宅(三島郡島崎村)に身をよせ、天保(てんぽう)二年(1831)旧暦正月六日七四歳で亡くなりました。

良寛の書には、はっきりとした師はないようです。良寛が活躍した当時の書の継承は、伝授書道そのもので型の継承でした。今日のように個人が、その意思によって表現を競い合うといったことはなく、あくまでも継承様式のちがいはあっても個人ごとの表現というものは求められない書相でした。こうした状況で、書を独学によって形成した良寛の存在は特異なものです。良寛の言葉と伝えられる「師(し)、嫌(きら)フ処(ところ)ハ、書家(しょか)ノ書(しょ)、歌(うた)ヨミノ歌(うた)、又題(まただい)ヲ出(いだ)シテ歌(うた)ヨミヲスル。」(『良寛禅師奇話』第二五段)がありますが、当時流行していた型のみを追及して表面的な様式美に堕している書人や歌人に、また詠草の方法について批判しています。

良寛の書の学習については、良寛の書簡・詩歌・文献などから、中国では張芝(ちょうし)・王羲之・王献之・『瘞鶴銘(えいかくめい)』・孫過庭・張旭・懐素・顔真卿・黄庭堅(こうていけん)などの書を、わが国では『秋萩帖(あきはぎじょう)』・尊円(そんえん)親王(しんのう)などの書があげられます(加藤僖一氏の指摘による)。もちろん、いずれの書も拓本法帖によるもので、わが国で摸刻されたものも多いと思われます。ただし当時の摸刻技術は拙劣で、粗末な木版本によるものでした。この中でも、とくに良寛が専念学習したのは、『秋萩帖』と懐素『自叙帖』とされます。

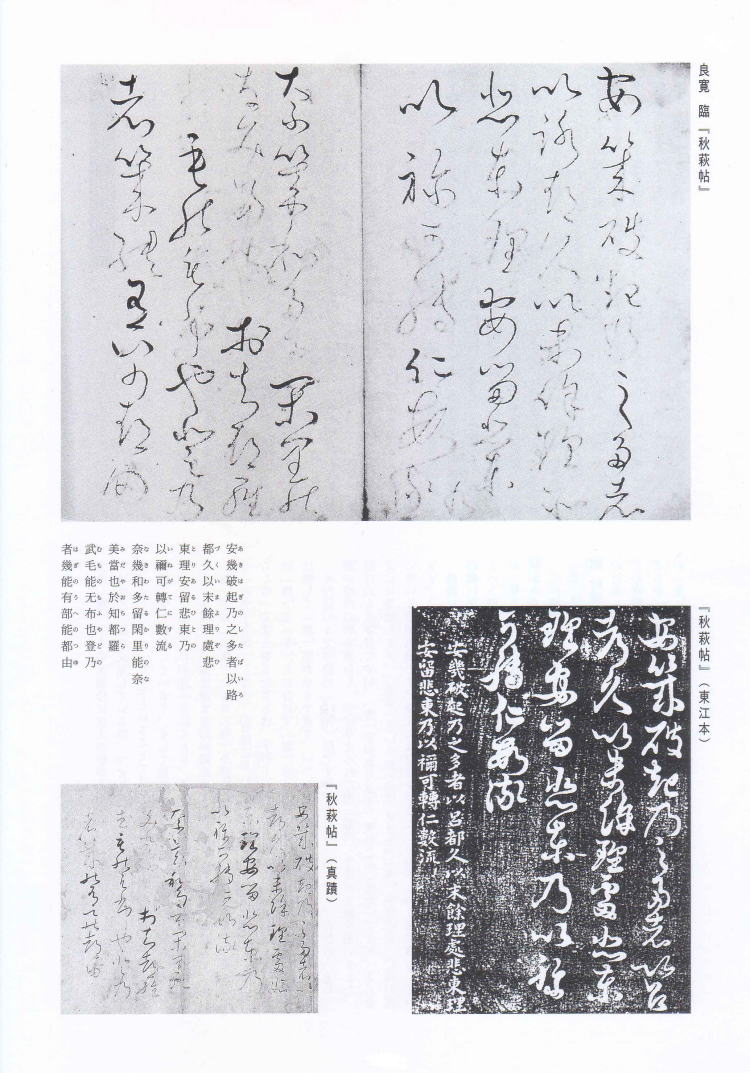

取り上げた図版は『秋萩帖』の臨書です。『秋萩帖』は小野道風(おののみちかぜ 894―966)の書と伝えられ、国宝に指定される名品中の名品です(東京国立博物館収蔵)。

良寛が臨書対象としたものは、当時の摸刻本でした。いまでも良寛の蔵署名がある『秋萩帖』摸刻本(糸魚川市歴史民俗資料館所蔵)が残されています。古谷稔氏によれば……摸刻本が七種あること。良寛の臨書対象本は東江本(ひがしえほん・注1 帖に東江源鱗の識語がある。)であり、七種の摸刻本のうち東江本は初期のものであるが摸刻の様子は原本の面影をまったく失っていることなど……が指摘されます。確かに真蹟にみえる格調高い細線によるゆったりとした運筆の面影はなく、点画にみえる鈍重ぶりは真蹟とまったく似つかないものです。ところが良寛の臨書は、かえって真蹟に近いもので不思議に感じます。何故こういうことになったのか、「良寛だから。」それが答えなのでしょうが疑問の波紋はひろがるばかりです。

ひろく良寛の書を見ますと、どの作品にも共通して干支や年齢がかかれず署名のみで押印もなく、良寛自身は書を残そうといよりは相手の求めに応じた、ただそれだけのようです。また明らかな書風の変遷というのもないようで、逆にいえば早期に書風が完成していたと言えましょう。良寛は仏徒として托鉢雲水のみで過ごし清貧無欲な態度が終生変わらなかったように、その書境にも共通するものがあります。

注1、古谷氏の「ひがしえほん」の読みは誤り。東江源鱗は、江戸後期の書家である澤田東江のこと。ここでは、「とうこうぼん」と読むのが正しい。

初出/『玄筆』74号(平成14年5月)

Web版/平成18年5月再編・加筆