臨書探訪92 (88) ◆◇◆HOMEにもどる

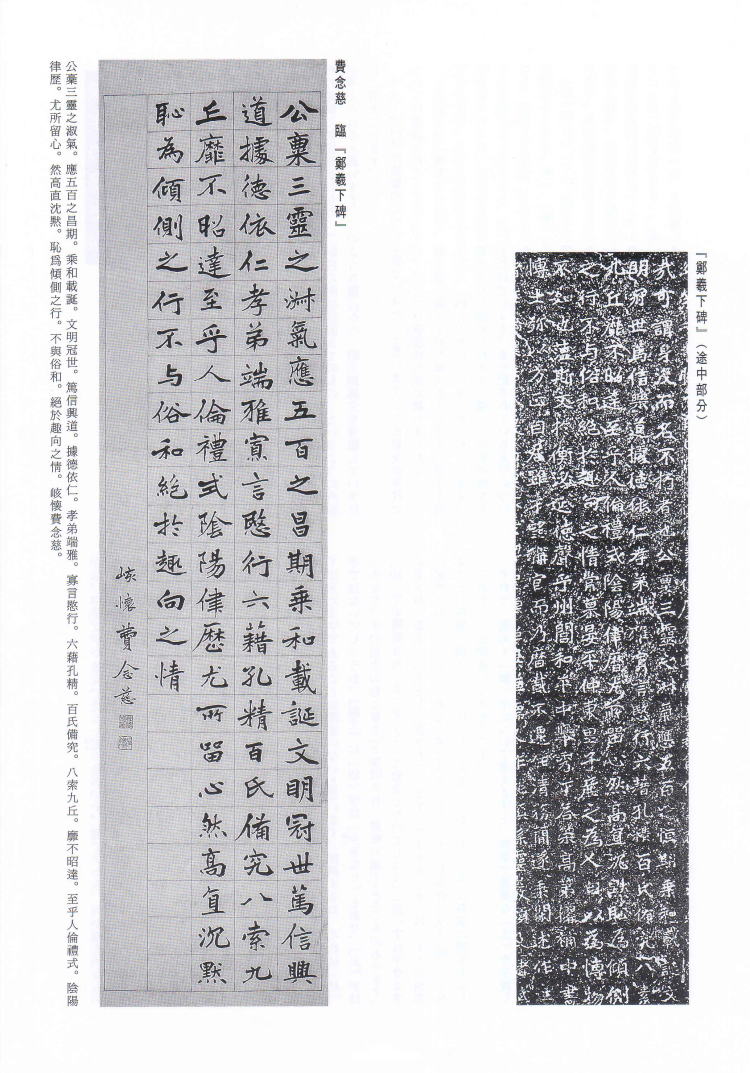

費念慈 臨 『鄭羲下碑』

*************************************************************************************

今回は、費念慈(ひねんじ)を取り上げてみたいと思います。費は、清(しん)の咸豊(かんぽう)五年(1855)に生まれました。字は屺懐(きかい)・キ〔山ヘン+亥〕懐(きかい)、号を西蠡(せいれい)といい、晩年には芸風老人(げいふうろうじん)とも款署しました。武進(ぶしん 江蘇省)、いまの常州(じょうしゅう)の出身とされます。

費の伝記は、数種の文献(『寒松閣談芸瑣録』『海上墨林』『課余瑣談』『毘陵画徴録』『国朝書画家筆録』)に数行をとどめるだけで詳しい事跡はわかりません。これらを総合しますと、光緒(こうちょ)一五年(1889)三五歳のときに進士(しんし)にあげられ、編修(へんしゅう 国史編纂官)に任官しています。また時の帝室に院政をしいていた西太后(せいたいごう)に重用された張之洞(ちょうしどう 1837―1909)によって、経済特科(けいざいとっか)に推薦された記述があります。この経済特科というのは、光緒二三年(1897)に創設された制度で、学識ある優秀な民間人を採用するための推薦制度でした。じゅうらい民間人を登用する制度に博学鴻詞科(はくがくこうしか)がありましたが、この博学鴻詞科が文学を重視する採用基準であったのに対して、経済に有用な人物の採用が経済特科の目的でした。費が前述の光緒一五年に進士にあげられていたとすれば、八年後に民間人を登用する経済特科への推薦というのは話が合わず記載に疑問が残りますが、費が張之洞という大政治家の親任を得ていたこと、また経済に精通していたことは、費の政治という表舞台の顔を知るうえで重要なことです。事件(内容不詳)に関与したとして免官されて以後は蘇州(そしゅう 江蘇省)に住まいして、光緒三一年(1905)五一歳で亡くなりました。

文芸は、詩・文・書画・金石目録学・鑑賞をよくしています。詩文は、翰林院(かんりんいん 詔勅文書庁)にあって文廷式(ぶんていしき)・江標(こうひょう)と若くして文名をならび称されました。書は欧陽詢・褚遂良をまなんで、晋・魏の碑版をよくしました。画は山水をよくして疎秀妍雅(そしゅうけんが ひっそりとして、あでやかである)と評され、金石の気にあふれているとされます。金石目録学・鑑賞については、近年刊行された『中国蔵書家印鑑』(上海書店出版社 1997)にも名が挙げられています。これには宋・元・明・清・近代までの蔵書家三二五人が載せられ、費の頁には所蔵鑑賞印一七種が採録されています。これらの印を点検すると「乙卯君直(いつぼうくんちょく)」印・「費君直審定金石文字」印(呉昌碩刻)があることから、はじめ君直を名としていたようです。乙卯は、費の生まれ年である咸豊五年の干支です。また「屺懐所得宋元以来経籍善本」印(呉刻)・「西蠡校勘漢魏六朝文字」印(呉刻)があることから、その蔵書の内容は金文拓本・漢魏六朝諸碑拓本・儒学書古本に及んでいたことがわかります。また載せられた「ギン〔走ニョウ+金〕斎(ぎんさい)」印・「伝易堂(でんいどう)」印から、別号としてギン〔走ニョウ+金〕斎・伝易堂をもちいていたことが知られます。また「瑯邪費氏(ろうやひし)」印(呉刻)があることから、本籍は瑯邪(山東省)であったようです。費の自用印のおおくが呉昌碩の印譜に載せられます、その款識に乙酉を見ることができることから光緒一一年(1885)呉昌碩四二歳・費三一歳の交流にあたります。「費君直審定金石文字」印の側款には……君直先生、属刻三石。……とあり、いっぺんに三印も依頼していること、また十一歳年少の費を先生と尊称していることからも親交のようすが伺えます。

取り上げた図版は、『鄭羲下碑(ていぎかひ)』の碑文途中の臨書立幅(167.0cm×40.0cm 写真資料提供―青山慶示氏)です。款印の「念慈私印」印は呉昌碩四六歳の刻であることから、揮毫は、光緒一五年(1889)費三五歳以後のことになります。『鄭羲下碑』は、北魏(ほくぎ)の鄭道昭(ていどうしょう ?―516)が父である鄭羲を顕彰したものです。はじめ天中山(てんちゅうざん 山東省)に刻しました(『鄭羲上碑』)が、石質がもろかったことから雲峰山(うんぽうざん 山東省)に再刻したものを下碑とよびました。光緒元年(1875)のころに碑面四〇行下の「而作頌曰」の文字が損なわれ、この四字が完好なものを旧拓善本とすることから、光緒年間に入ってから碑の存在が俄然注目され頻繁な採拓により損字が進んだようです。筆法は、おなじ北魏の龍門にみられる露鋒(ろほう)・方筆(ほうひつ)とはことなり、蔵鋒(ぞうほう)・円筆(えんぴつ)です。費臨は、当時の一部の書家に流行した筆線の意識的なふるわせをしないで、柔軟な筆法によって蔵鋒円筆をとりいれ、優れた鑑賞家にふさわしい知的な表現をしめす一作です。

参考 張之洞は、費が進士にあげられた光緒一五年から十八年のあいだ湖広総督(ここうそうとく 湖南省・湖北省行政軍事長官)・両広総督(りょうこうそうとく 広東省・広西省行政軍事長官)を任命されて国政の要職を担った人物です。また、張は大政治家でありながら呉大澂(ごだいちょう)・潘祖蔭(はんそいん)・王懿栄(おういえい)などの金石学者との交流があり、後年には楊守敬(ようしゅけい)・羅振玉(らしんぎょく)らを支援しています。(参照 『中国近代の書人たち』二玄社 2000)

初出/『玄筆』89号(平成15年8月)

Web版/平成18年5月再編・加筆