臨書探訪94 (93) ◆◇◆HOMEにもどる

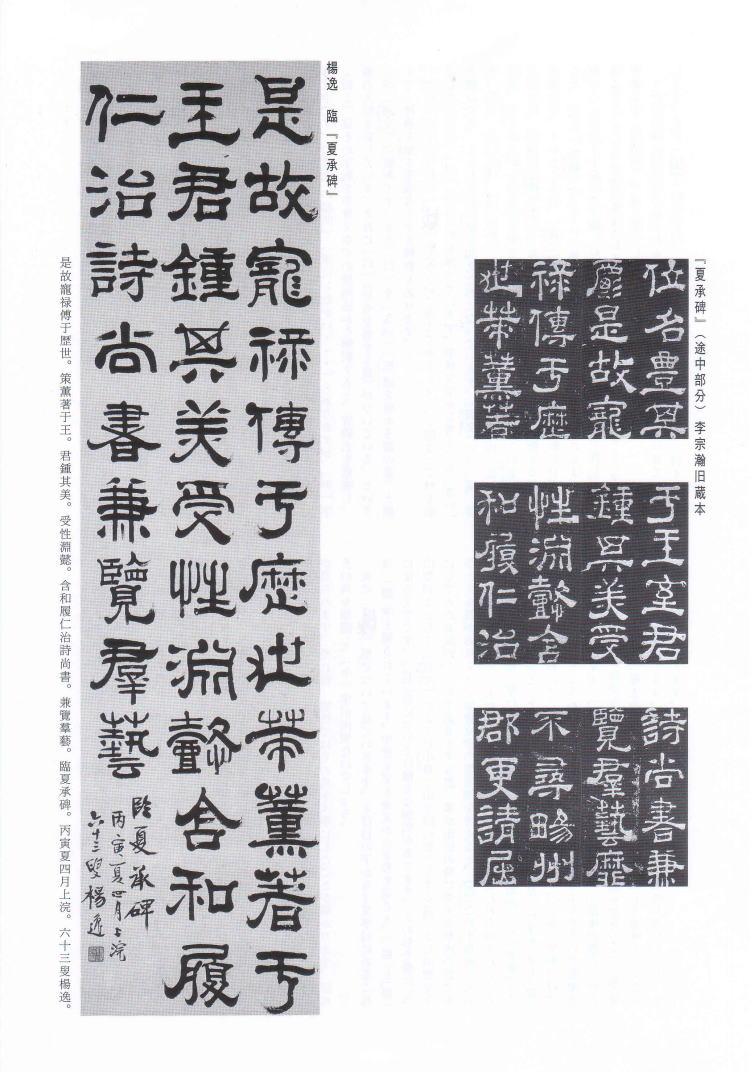

楊逸 臨『夏承碑』

*************************************************************************************

今回は、楊逸(よういつ)を取り上げてみたいと思います。楊は、清(しん)の同治(どうじ)三年(1864)に生まれました。字は東山(とうざん)、号を魯石(ろせき)といい、ほかに盥雪翁(かんせつおう)・無悶(むもん)をもちいています。上海(上海市)の出身とされます。

楊の伝記は、いくつかの文献(『孟容画識』・『楓園芸友録』・『墨林挹秀録』)に見ることができます。楊は地方で行われる科挙(かきょ)の第一次試験(順天郷試)に応じていて、これが光緒(こうちょ)年間のことと記されます。科挙は光緒三一年には廃止されたことから、だいたい楊二〇歳代から三〇歳代の青年期のことにあたります。そうしたいっぽう少年の頃から画にしたしんだ楊は、張熊(ちょうゆう 書画家・収蔵家)の弟子の周佩笙(しゅうはいしょう)と交友 を深めて画技を磨いたとされます。のちに高邕(こうよう 書画家)の援助のもとで薫陶を受け、画家の汪琨(おうこん)と交流しています。さらに収蔵家の毛子堅(もうしけん)の家に滞在して名品を鑑賞したことが、楊の画業をおおいに進めたとされます。楊の得意とした文事は書と画で、これが評価されていますが、さらにくわえて展覧会の開催と画集などの編集が楊の業績として挙げられています。楊のばあい、単に書画の製作者というだけでなく、展覧会や出版をとおして文化界の顔役的役割もおおいに注目されるところでした。伝記には、こうした活躍が二十余年とされますので、楊四〇歳頃から晩年までにあたるでしょう。楊の文化界での特筆すべき活躍は、豫園書画慈善会(よえんしょがじぜんかい)の発起人の一人として参画したことと、上海に活躍した文人の略歴をまとめた『海上墨林(かいじょうぼくりん)』(1919)の編集です。豫園書画慈善会は、上海の文人たちが作品収益の一部によって貧困者や被災者の救済を目的としたものです。『海上墨林』は上海に活躍した文人の略伝を宋(そう)・元(げん)・明(みん)・ 清(しん)と集めたもので、とくに近代の文人が多く、 総数六三六人(序文には七四一人とある)を数えます 。今日でも、伝記資料として各書に引用されています。『海上墨林』の楊の序文には……今の人は知っていても記憶は薄らいでゆく、むかし活躍した人はなおさらである。その人の芸には高低があり、活躍には大小があるが、これを記録に残して後世に伝えたい。…… とあります。また、この出版を楊の支援者でもあり師でもある高邕(文中では高先生とよんでいる)のすすめによってなされたことも書かれています。高邕は、「海上墨林」の題署と序文を寄せています。『海上墨林』はそののち、楊五八歳(五名増補)のとき、亡くなる前年の六五歳にも増補(五〇名)されて、楊の畢生の執筆となりました。楊は晩年に無悶(苦悶することのない、しずかな境地の意)の号をもちいています。外国勢力の中国進出と清朝政府の瓦解への道のりは、楊を含めた当時の知識人たちの多くを精神的に打ちのめしました。慈善事業という社会奉仕活動への参加や、国家が滅亡するという日常的な緊張や不安のなかで文人たちの略伝を記録して後世に残そうと心血を注いだ出版を果たし得た、晩年の楊の諦観ともいえる 心境を表したものでしょう。中華民国一八年(1929)六六歳で亡くなりました(注1)。

取り上げた図版は『夏承碑(かしょうひ)』部分の臨書立幅で、玄筆会主催『清朝名家臨書作品展』(1998)に展覧されました。『夏承碑』(建寧三年 170頃)は原碑が現存せず、拓本によって文字が知られるものです。記録によると、北宋(ほくそう)の元祐(げんゆう)年間の出土したものの保護されることなく放置され明(みん)の嘉靖(かせい)年間に破壊されてしまいます。現在、紫山書院(しざんしょいん 河北省永年県)にある石碑は、その重刻とされます。拓本とされるものには李宗瀚(りそうかん)旧蔵本が広く知られるもので、商務印書館の影印本(1918)があり、近年では二玄社の書跡名品叢刊にも収められました。また台東区立書道博物館には 李本とは異なる拓本がありますが、両本とも原拓の決め手はなく評価が分かれています。

楊は隷書を得意として、漢隷を基礎に『石門頌(せきもんしょう)』に最も親しんだとされます。掲載 作品も楊得意の隷書の一例で、民国一五年(丙寅 1926)楊六三歳の揮毫です。『夏承碑』は、漢隷のなかでも妍(けん)がまさって雅俗の混沌としたものですが、楊臨は骨格をもって克服しているものの筆力の弱さはぬぐいきれない感があります。楊書の魅力について、識者は楊の書と画の用筆が一体となっていることを評価して、呉昌碩(ごしょうせき)と技量を競うと高く評価しています。楊の書画の専集は刊行されていないようで、その実相をうかがうには資料が十分ではありませんが、楊の書画一体の境地が呉昌碩とどのように比べられるのか一作ごとに注意して見ていきたいところです。

注1 楊の著作には、『上海市自治志』(1915 東洋文庫所蔵『中國方志叢書』所収)がある。

初出/『玄筆』94号(平成16年1月)

Web版/平成18年5月再編・加筆